海岸から少し内陸に入っていきます

途中、Avoca Handweaver Showroomアヴォカ手織工ショールームという場所に立ち寄りました。

画像の風景は、その辺りからのように思えますが、確かな記憶がありません。

ともかく眼前には、いかにもアイルランドの田舎のやうな風景が広がっています。

海岸から少し内陸に入っていきます

途中、Avoca Handweaver Showroomアヴォカ手織工ショールームという場所に立ち寄りました。

画像の風景は、その辺りからのように思えますが、確かな記憶がありません。

ともかく眼前には、いかにもアイルランドの田舎のやうな風景が広がっています。

教養としての建築入門

見方、作り方、活かし方

坂牛卓 著

中公新書2764

2023年7月25日 発行

まえがき

建築に対する三つのアプローチ

・「使用者・鑑賞者」の視点

・建築を設計する「建築家」の視点

・建築が存在する「社会」の視点

序章 建築の歴史

日本と西洋の建築での共通する事柄

20世紀入るまで、建築の屋根は大抵三角か丸だった

ル・コルビュジエが率いるモダニズム建築の一つの大きな特徴は、装飾がなくなったことである。

第一部 鑑賞論 建築の見方

第1章 機能の器

「用・強・美」という建築の三原則を編み出したローマ時代の建築家ウィトルウィウス

第2章 美の器

第3章 アナロジー

「人間」・「衣」・「食」・「音楽・アート」が建築に密接する4つの視点

第二部 設計論 建築の作り方

第4章 建築の設計とは何か

第5章 頭の中で考える

第6章 スケッチや模型で考える

第7章 実物を見て考える

第8章 建築家という職業

建築家の仕事の仕方として、近江商人の三方よしの思想がお手本となる。

すなわち「客よし、自分よし、世間よし」

四種類の建築家

・建築家然とした建築家

・活動家的建築家

・芸術家的建築家

・理論的建築家

21世紀に入っての建築家の職能の幅の拡大の理由

・建築と土木という2つの工学の境界が曖昧になり連続的になったこと

・社会が建築に求めるニーズが多様化した

・経済が停滞するにつれ建築を作る予算も減り、リノベーションを積極的に考える必要が生まれてきたこと

第三部 社会論 建築の活かし方

第9章 世相が建築に映る

鐘楼は主に3つの部分から構成されている。

・下層が基壇と呼ばれるがっちりした土台

・中層で階が反復

・上層は最上階あたりで三角錐の屋根あるいは装飾的な飾りが被さる

第10章 人や社会が建築を変える

第11章 政治と経済が利用する

スターリン統治下のソ連建築

・1924~31年 ソ連モダニズム建築

・32~41年 モダニズム表現が官僚制支配の権威付けのために記念碑的な造形と古典的装飾を付加

・41~53年 スターリンの権威を象徴する高層建築

終章 建築の基礎

日本の聖と賤 近世篇

野間宏・沖浦和光 著

人文書院 発行

1992年10月20日 初版第七刷発行

第一章 「海の民」と瀬戸内水軍

瀬戸内海では、川のように勢いよく潮が流れる。しかもその方向が時間によって刻々変化し転流するから、潮待ちをして連潮に乗らなければならない。順潮を利用しないと、上手く前に進めない。

朝鮮侵略が失敗すると、水軍はもう用済みの危険なパワーとして解体させられた。

つまり、文禄から慶長にかけての頃に、旧村上海軍は完全に壊滅させられてしまった。

第二章 〈異類〉視された「山の民」

第三章 江戸文化と河原者芸能

江戸時代を通じて、西欧人の手でかなり多くの日本観察記が書かれています。ケンペルのルポはその中でも特筆すべきものです。

化政期には、平賀源内や司馬江漢に代表されるように、科学畑だけでなく、芸術家でも通用する万能のルネッサンス型の人間が多い。

菅江真澄なんかもすごい。彼の民俗学的記録は、当時としては世界レベルでも特筆すべきものです。

第四章 日本史の転換点・近世民衆社会

1920年代のドイツやロシアの表現主義者は、はじめて日本にやってきた歌舞伎を見て驚いている。

西洋の劇場はいわゆる額縁舞台だが、歌舞伎は極めてダイナミックな舞台構造をもっている。

南北が生きた化政期は、武家政権のうれすぎた爛熟期であり、文化的には退廃と倒錯の時代だとよくいわれる、果たしてそうか。

むしろ武家権力の行き詰まりがはっきりしてきた解体期の前夜であり、日本独自のやり方で近代への架橋が開始される新しい民衆文化の興隆期であると思う。

『歴史のなかの江戸時代』

三人の外国人の江戸時代の研究家の討論

当時の日本の民衆文化の高さに驚いている。

18世紀のヨーロッパでは、最も進んでいたイギリスでも、読者層は貴族やブルジョアジーに限定されて、庶民が本を買うことは一般化していなかった。

ジーボルト(シーボルト)などが、江戸時代の日本人がよく旅していることを指摘。

16、7世紀からの古文書がよく保存されている日本

識字率や計算能力だけでなく、紙の生産が質量ともによほど高かったからか。

往来物

寺子屋などで使用された初等教科書の一群

江戸時代の民衆レベルでの読み・書き・ソロバンでは世界一ではないか

森鷗外はドイツでタンツアー、今日流でいえばストリップショーの女の子とできていますからp325

(これは舞姫をそのまま現実だと思ったことによる誤り。帽子製作や縫製業に従事していた時があった(六草いちか2013))

ダルキー島の遺構について詳しく見てみます。

まず画像の右端は、砲台だと思われます。3台の24 パウンドの大砲が残っているそうです。

その隣の円形砲塔は、以前このブログで紹介したジェームス ジョイスの塔 と同じ種類のものです。19世紀初頭海軍が建てたものです。それはダン・レアリーの沿岸に点在する 8台のうちの一つで、ナポレオン1世 時代の戦争の侵略の脅威に対する防衛として使われました。

あともう一つの建物は 聖ベネディクトに捧げられた教会です。この石の教会は7世紀のものと言われ、バイキングがこの島を奴隷市場として使った時に廃墟になったと思われます。

年代記 によると 938年、ある大修道院長がバイキング 襲来の際、教会の宝物を衣服の中に隠して逃げようとしましたが、溺れ死にました。

画像では 分かりにくいですが、この島には2つの聖なる井戸があるそうです。西の海岸線には「壊血病の井戸」があります。また教会そばの井戸は19世紀には目の病気の治療に効き目があると言われていました。

(英語版のwikiを参考にしました)

ニューグレンジなどを訪れた翌日は、グレンダーロッホ 周辺を訪問するバスツアーに参加しました。

ニューグレンジはダブリンの北側だったのですが 、グレンダー ロッホはダブリンの南側になります。

その途中、画像の島が見えるところにバスは止まりました。

この島はダルキー島です。近くのダルキー 村にちなんで名付けられました。

ダン・レアリー=ラスダウン郡の無人島でダブリンの南 16km にあり、以前このブログで紹介したダンレアリー港の南3km に位置しています。

何世紀にもわたり巡礼の重要な地で、聖ベグネッツ島として知られてきました。

ダルキー島として最も初期に言及されたのは1782年です

現在は無人島ですが 1841年には8人 住んでいました。

更に大昔の新石器時代にも人が居住した跡があるそうです。

(Wiki の英語版を参考にしました)

ニューグレンジの正面の画像です。

入り口に見学者が集まっています。

ここから墓の中心まで1本の狭い通路になっています。

冬至の日にはこの通路を通して、陽光が真っすぐ墓室に届くように設計されています。

その理由は、造った人たちが太陽を神としてあがめていたから、という説が有力です。

というのも、ケルトの伝承神話でもしばしば太陽神が語られているからです。

それにしても、当時の人が冬至を認識していたことにも驚かされます。

このニューグレンジは、緑の丘の中の見晴らしの良い高台に位置します。

そこからの風景は、太古の昔から同じような感じなのでしょうね。

メリフォント修道院を出て、バスはツアー最後の地、ニューグレンジに着きます。

この巨大な古墳のようなモニュメントは5000年以上前のものらしいですが、詳しいことはあまりわかっていないようです。

この付近には同様の古墳が大小40ほど発見されているそうです。

独特の巨大な造りに圧倒されます。

この場所は、ガイドさんについていくことになっており、勝手に歩き回ることは出来ませんでした。

そばに近づいていきます。

(地球の歩き方 アイルランド 2001~2002版を参考にしました)

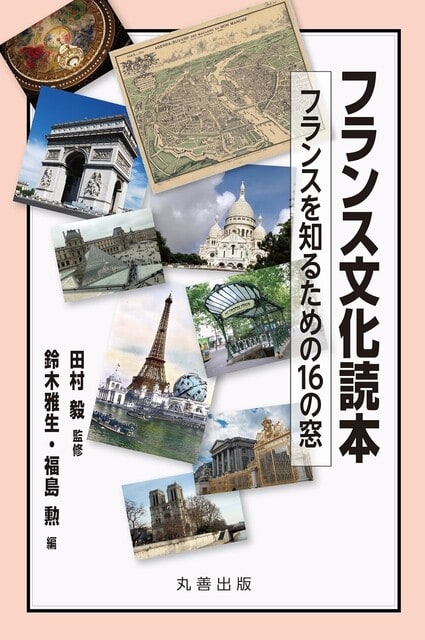

フランス文化読本 フランスを知るための16の窓

田村毅 監修

鈴木雅生・福島勲 編

丸善出版 発行

平成26年4月10日 発行

16の窓の内、パリ市内のものが15で(あと一つはパリ近郊のヴェルサイユ宮殿)、パリを通してフランスを知るような仕組みになっています。

1 ノートルダム・ド・パリ

聖母信仰と中世幻想

2 パリの橋

右岸と左岸を結ぶ風景

パリで初めて造られた家の無い橋は、1578年から1607年まで30年を費やしてつくられたポン・ヌフ(新橋)である。

現存する橋としてはパリ最古のものである。

3 ルーヴル美術館

人類のヘテロトピア

ルーヴルという名前の由来はあまりはっきりしない。要塞にルーヴルという土地の名が冠されたことに由来する。

4 カルチエ・ラタン

左岸が生み出す知の空間

当初、学寮は学生たちが寝起きするだけの場所だったが、次第に教育もそこで行うようになり、15世紀末には教育を行う学寮は18を数えるまでになっていた。

5 ヴェルサイユ宮殿

権力の劇場

ルイ13世の時代、1623年、ヴェルサイユの地に、狩猟のために館が建てられたことが発端であった。

6 バスティーユ

革命の爆ぜる地

1789年7月14日、バスティーユ牢獄に収監されていたのはわずか七人の軽微な犯罪者のみであった。

比較的短時間の攻防の後バスティーユは民衆に占拠された。

7 凱旋門

皇帝の栄光とともに

ナポレオンの変革は目に見えるものだけではなく、ナポレオン法典の制定や、軍事・教育システムの整備、さらにパリの番地表示などもある。

8 オペラ座

絢爛の祝祭空間

9 サン・ラザール駅

〈鉄道の時代〉の文化

10 シャンゼリゼ通り

モード・シック・エレガンス

11 オルセー美術館

近代を描く新たなまなざし

12 モンマルトル

歓楽街に息づいた芸術家たち

サクレ・クール寺院の建設の発端は、1870~71年の普仏戦争と、翌年のパリ・コミューンの犠牲者たちの鎮魂であった。

13 エッフェル塔

「無用の鉄塔」からパリの象徴へ

1889年の完成当時、エッフェル塔の巨大さはまさしく前代未聞、想像を絶するものだった。

それまで地球上の最も高い建造物はアメリカのワシントン記念塔(169m)だったが、エッフェル塔の高さは300m、頂上の三色旗まで含めれば312mとなり、約二倍と大幅に世界記録を更新した。そして世界一の座を41年間守り続けた。

14 メトロ

地下に広がるモニュマン

メトロの父はフルジャンス・ビヤンヴニュという人物で、モンパルナス・ビヤンヴニュ駅にその名を残している。

15 モスク

異文化へのまなざし

16 ケ・ブランリー美術館/博物館

モダン・アートと「異文化」展示のゆくえ

第二次大戦下 ベルリン最後の日 ある外交官の記録

新関欽哉 著

日本放送出版協会 刊

NHKブックス 548

平成元年12月10日 第5刷発行

世界大戦勃発直前の1938年、外務省に入ってヨーロッパに赴いた著者。

リガおよびイスタンブールでの研究生生活の後、ドイツで三年半にわたり大使館員として勤務しました。

ヨーロッパでの最後の戦いとなったベルリン攻防戦の間もそのまま残留して、ナチス・ドイツ崩壊の有様を目の当たりに見たばかりでなく、その後シベリア経由で帰国し、二度目の敗戦を日本で味わいました。

第一章 大戦前夜のヨーロッパ

1 ロシア語研究員第一号

外務省が、なぜリガというあまり知られていない場所をロシア語研究員の留学地に選んだのかというと、本来ならばロシア語の勉強に最適と思われるモスクワが留学地として好ましくないと考えていたから。

1930年代のソ連は非常な混乱期にあり、政情が不安定だった。

そこで、かつてのロシアの領土であり、第一次大戦後に独立したバルト三国の中で一番大きい、ラトヴィアの首都リガが留学の地として選ばれた。

当時は欧亜連絡の航空路がまだ開けてなかったので、ヨーロッパに赴くにはシベリア横断の汽車の旅が最短のコースであったが、外務省の特別の計らいで、インド洋を経由して船で行くことになった。

2 バルト海のほとりで

リガはもともと13世紀初頭にハンザ同盟によって建てられた町なので、そのたたずまいは、ハンブルグ、ブレーメン、リューベックといった北ドイツの町並みによく似ていた。

リガでウォトカの杯を重ねているうちに、前後不覚となり、ぶっ倒れてしまった著者。

ウォトカは一気に飲み干したすぐ後、ザクースカという黒パンの切れっぱしにバターを塗り、その上にソ―セージなんかを乗せたものを丸ごと食べる。

このように、胃袋の中で座布団を敷くようなやり方で飲むと、何杯飲んでも酔わない

3 東欧諸国を歴訪

4 戦争の勃発

第二章 破滅の道をたどるドイツ

1 ベルリンで大使館勤務

2 ヒトラー作戦の失敗

3 奇妙な同盟

4 第二戦線とヒトラー暗殺計画

5 東西からの挟撃

第三章 ベルリン籠城

1 大使、ベルリンを去る

2 戦場と化したベルリン

3 ヒトラーの最期を知る

第四章 二回の終戦

1 ドイツの降伏

2 占領下のベルリン

1945年5月9日ソ連兵との話

・戦争の惨禍はひどい。今後戦争は絶対に避けるべきである。

・ベルリンの復興には百年かかるであろう。

・米国は強い。日本はかなわない。

・日本がいつまでも中国と戦争しているのは不可解である。

・日本がソ連に戦争を仕掛けなかったことはよいことだ。だが、日本がドイツと一緒にソ連を攻撃するようなことがあれば、ソ連は日本を叩きのめしていただろう。

3 ベルリンから東京へ

ワルソー(ワルシャワ)市の荒廃ぶりは言語に絶するほどで、ベルリン市東部の惨状にもひけをとらないものだった。

一面のがれきの中に崩れ残った建物の外壁が所々に建っているだけで、市街の90%以上が完全に破壊されており、かつて見たポンペイの廃墟を想い起したくらいであった。

モスクワからソ連国境のチタまで行くのに九日間を要したが、毎日同じような単調な景色で頗る退屈な旅だった。

横光利一の紀行文の中に「なんて馬鹿馬鹿しく広いんだろう」と書いてあったことを思い出した。

日本に帰って、徹底的に叩きのめされたドイツを見て、ドイツは再起不能でしょうと父に言ったが、父はドイツは必ず立ち直ると、三十年戦争のことまで引き合いに出して主張した。

著者は歴史的観点に立って冷静に判断するゆとりを持ち合わせていなかった。

ドイツでは、どの家にもある地下室が防空壕として利用されていただけでなく、ベルリンなどの大都市では、ブンカ―と呼ばれる防空壕が到る所につくられており、一般市民にも開放されていたが、日本に帰ってきてみると、庭先に塹壕のような穴が掘ってあって、それに雨戸や畳をのせ土をかぶせただけで、全く気休めにもならない状況であった。

4 ソ連を通じる和平工作

第五章 よみがえる日本大使館

1 戦後の日本とドイツ

日本の場合も、もしポツダム宣言を拒否し、戦争を続けていたならば、米軍は九州から関東にかけて上陸作戦を行い、ソ連軍もこれに呼応して北海道を占領するに至っていただろう。そればかりでなく、第三、第四の原子爆弾が投下されていたかもしれない。

2 ベルリン日独センターの誕生

ソ連で「ベルリン陥落」という映画がつくられ、日本でも上映されたとき、日本の大使とおぼしき人が燕尾服の上に勲章をつけて立っているのを見て、同席した元公使が大声をあげて、「あれは僕のものだ」と叫んだ。

礼服・勲章ともトランクに入れて大使館の倉庫に残してきたそうで、それがそのまま映画の小道具に使われていた。