日本が自滅する日 (発売日2002年01月09日)

The Economic Structure of the Bureaucracy will Eat Up people’s Wealth

衆議院議員 石井鉱基 著 PHP出版

官僚体制が国民のお金を食い尽くす!

「企業会計」の投入と「長期予算論」は危険

第三に、国の会計のあり方の問題である。そもそもわが国政府は憲法違反を犯し、法律に反した財政運営を行っている。憲法第八三条は「国の財政を処理する権限は国会の決議に基づいて、これを行使しなければならない」と謳っている。

しかし、国の一般会計予算から特別会計、特殊法人などへ年間約三〇兆円も投資されており、この財政については現実には国会の与り知らぬところとなっている。特別会計における“公共事業”などの事業予算・箇所付けについても国会を素通りして決定されているのである。

一方、財政法第二条は、国の会計についての「現金主義」を定めており、企業会計における「発生主義」と明確に異なる概念に立っている。つまり、営利を目的とする企業会計においては、長期損益計算を行うため「発生主義」がとられているのに対し、国の予算・決算は損益計算を目的とするものではないから「現金主義」となっているわけである。併せて憲法第八六条と財政法一一条は予算・単年度主義の単年度主義を定めている。

そもそも国の予算とは、税収の範囲内ですべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」(憲法第二五条)のための配分を行うものであって、税収を収益事業に投下することを目的とするものではない。国には費用と収益の対応関係は基本的にはあり得ないので、企業会計の原則で費用を把握することは不可能であると同時に、誤りなのである。

したがって、旧大蔵省がいうように「国において企業会計と同様に損益計算を行う場合には、本来伝達されるべき会計情報が伝達されない、あるいは歪められた形で提供される」(国の貸借対照表)ということになる。旧大蔵省がいいたいのは、わが国の財政は、現実には特別会計や財政投融資で多くが動いているにもかかわらず、国の損益計算では、それが出てこないのだから「バランスシート」は矛盾なのだ、ということである。

この指摘は正しい。憲法や財政法は、資本主義に立脚し、国には投資・収益事業を予定していないのだから、企業会計のようなバランスシートを作ったところで意味をなさないのである。

最近国会の審議などで「企業会計」を導入すべきだとか、予算の単年度主義を改めるべきだといった議論が増えている。また、「合成評価法」も俎上に昇り、“公共次長”を含めた事業評価を行うという傾向が強まっている。政府の投資活動としての公共事業が常態化したからだ。

これらの動きは公共事業のあり方とともに行政の原則を踏みはずすものであり、断固敗訴されなければならない。むしろ反対に行政による投資活動としての“事業”や開発をなくし、行政事務を基本とする財政に戻ることこそ必要なのである。

決算せずに予算を組む国

わが国では、税金の使い方や配分には血道を上げるが、その金がどう使われたか、つまり、決算にはほとんど無関心である。

すなわち、わが国の決算は二一世紀になったというのにまだ平成九年度までしか行われていない。平成一〇に年度分の委員会審議は、ついに平成一四年度に持ち越しというありさまなのだ。つまり決算がなくても予算が組める、決算の結果が予算に影響を及ぼさない国会では四年前の決算が行われなくても何ら不都合はない(!)、というのがわが国の現状なのである。

また、わが国には一応、会計検査院という機関がある。補助金や交付金など国の予算が不正に使われていないかを検査する建て前だが、実際には使い途を決める各省庁に対してほとんど口出しできない。

足し算引き算の間違いや水増し支出などを探し出す程度で、幾多の議員の“口利き”や利権による不正支出や無駄な“政策”をチェックする力はない。強制権限もなく、比較的細かな不正を「指摘事項」などとして公表するのみだ。

これには財政や法律、政策を各省庁が所管し、権限も握っているという要因がある。予算の多くは省庁が持つ特別会計、事業法、事業認可などの権限に基づいて、“合法的”に執行されるため、問題があっても、その限りでは不適正といえないのである。

また、九〇〇人程度の調査官では、調査対象の補助金交付団体等が七万団体近くあるのだから、とうてい十分な検査もできるわけがないうえ、族議員が群がる他省庁に比して補助金の配分先を持たない会計検査院には利権の手がかりもなく、わが国政界から見向きもされない存在なのだ。私が仲間に呼びかけて「国民会計検査院」を設立したゆえんである。

企業経理では、こんな監査制度はありえない。企業では監査役による監査が義務づけられており、監査役がなれ合いの監査ですませていると背任に問われることも珍しくない。国税庁などの監査の目も光っている。経理上の不正や不当支出が見つかれば、すぐにフィードバックして、そお不正の芽を摘むというのが、企業経理の原則だろう。

国の決算がお座なりいされている理由はただ一つ、税金の本当の使途を国民に知らせることができないからなのである。

ご承知のように、予算委員会ではもっぱら政策論議やスキャンダル追及が主で、予算そのものについての具体的な議論は少ない。

これにはさまざまな要因があるが、根本はわが国の財政制度に問題があるのだ。わが国の財政制度は行政権力による“事業”展開の体系として各省庁が所管する「特別会計」を軸に構成される。その中で歳出については大半が「補助金」であり、それは行政権限による配分の形で決められる。

年間予算二六〇兆円のうち「一般予算」として提出されるのは八〇兆円余りであり、それも大半は「特別会計」に繰り入れられ、省庁による箇所付けに付されるため、予算は事実上、決して憲法の定めるように国会で決められているとはいえないのである。

国会で決めるのは単に抽象的な「予算」に過ぎない。

「予算」支出の中身は省庁(官僚)が与党の指示や族議員の意向などを考慮して決めるのである。

この節で示したようなわが国の全体予算の総額にういては、私が指摘するまで国会で議論されたことはなかった。国の主たる予算に浮上した「特別会計」についても、その実態については語られたことすらほとんどないのである。もっぱら予算といえば「一般会計」で議論されてきた。

しかし「一般会計」はまさに“大本営発表”以外の何ものでもなく、実際の国の会計とはまったく異なるものである。

このような“カモフラージュ(迷彩)”された「一般会計」を重要な予算として示すのは国民に対する欺瞞であるし、これを真に受ける議員も議員である。

なんと、わが国の国会やマスコミ、学者のほとんどがこの“大本営発表”にマインドコントロールされてきたのである。このように、わが国では予算の実態がわからない仕組みであることが、予算委員会をはじめとする国会の議論で予算審議が空回りしている原因の一つである。

第二節 究極の“裏帳簿”特別会計

闇の世界で三三〇兆円を動かす特別会計

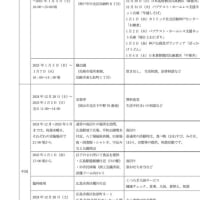

現在ある特別会計を網羅したのが図表1-7である。特定の事業を行う「事業会計」が一〇、特殊な保険を管理する「保険会計」が一一、特定のものの管理や需給調整を行う「管理会計右」が八、など合計三八もある。

*P40の図表を挿入

このうち、とくに公共事業関係の特別会計に問題が多い。国営土地改良事業特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計、道路整備特別会計、治水特別会計の五つが代表的である。

これら三八ある特会の予算規模の合計額の推移を図表1-8に示した。いまや年間予算規模は三三六兆円で、一般会計のちょうど四倍である。しかも「一般会計」の過半は特別会計に入ってしまうのだから、何といっても国の予算の黒幕はまさに「特別会計」なのだ。ということは、わが国の財政制度は国民の福祉のための財政ではなく、憲法に違反する政府の投資事業、すなわち官制経済のための会計が主体となっているといえるのである。

**P40の図表を挿入

「国の予算」というと一般会計と思われているのが通常で、特別会計(以下、特会と略称)といってもその存在すら意識しない人が大半かもしれない。しかし特会に投入される税は、国民誰もが支払っている。五一兆円を超える一般会計からの繰り入れを別にしても、クルマに乗る人は揮発油(ガソリン)税や軽油取引税を、電気を使う人は電源開発促進税を、石油を使う人は石油税等を払う。

図表1-9に示したように、これらを含め九種類の税金は一般会計を素通りして(一部はいったんくぐってから)特会に入れられる。また、会社に勤める人が納める雇用保険と労災保険、されには国民の年金保険料や郵便貯金、健康保険、電信電話の株式売却なども特会の財源となる。

*図表1-9を挿入

マスコミも特会や財投についてあまり報道しようとしない。政府は「知らしむべからず」で、詳細な内容を示したがらない。マスコミは調査に手間がかかるし、それぞれ複雑な仕組みなので、話者・視聴者に説明しにくい。マスコミが報道しないのにはじつは記者クラブ制も影響している。特別会計の実態を探ることは省庁の権益を傷つけることになり、官僚からの情報に依存している新聞社などにとっては自殺行為にもなりかねないからである。しかし実際には財投や特会、それに特殊法人予算など「隠された大きな財布」を見なければ、税金の使われ方はわからない。

特会が大規模な者になるのには理由がある。特会は財投と同様、基本的には各省庁が予算編成権を持っているので、省庁の自由裁量で事業予算を決めることができる。そのため、特会を持っている省庁は、お手盛りで予算を膨らまそうとするのである。

他方、政治的公共事業や官営ビジネスが増えすぎて、一般会計では到底合理性を貫くことができない規模になっている。そこで国民の監視の目が光っている一般会計については一見もっともらしくカムフラージュし、本体は特別会計に隠蔽するという形になる。

以外に知られていないことだが、国家公務員の五割以上は特会から給与をもらっている。これも一般会計をきれいに見せようというつまらない見栄か、あるいは官僚ビジネスの人件費を公然と一般会計から受け取りにくいので裏帳簿にしたのか。いずれにしても釈然としない。

逆マネーロンダリング、一般会計予算の大半は特会へ

「マネーロンダリング」とは、麻薬売買など犯罪で儲けた汚いカネをきれいなものに見せかけるための「洗浄」行為をいう。日本の財政では、それと逆のような操作が行われている。

税金や社会保険料として集めたお金が「きれいなカネ」であることはいうまでもない。それを使うにあたって、その大半を特別会計という裏帳簿に入れる。つまり税や保険料の大半を、見えない裏帳簿に入れ、「汚染」させて使うのである。

これを平成一一年度の予算でみると、なんと一般会計の七割を特別会計に繰り入れた。一般会計予算は八一兆八六〇〇億円であった。そのうち特別会計を通して使われた五八兆円の内訳は国債償還費二〇兆円、前年度不足分一兆六〇〇〇億円、地方交付金一三兆五〇〇〇億円、公共事業費九兆八〇〇〇億円、社会保障等の補助金一六兆円のうちの一三兆円、などとなっている。

いったん特会のトンネルをくぐった公共事業費、社会保障費などは、大部分が補助金の形で地方公共団体や特殊法人、公益法人などを通して業者へと流れていく。それらの経路はすべてにおいて政治家とつながっており、金の流れは本流から傍流へ、傍流から支流へと消え去っていく。

なお、特会を通らない補助金もあり、これは各省庁から直接に特殊法人、公益法人、業界団体へと配られる。一部は直接業者に行くが、いずれも政治献金と天下りがつきものであることに変わりはない。

以下、いくつかの特会について、実際の運用がどうなっているのかを詳しく見ることにする。特会がいかに利権の温床として重要な役割を果たしているかが明らかとなろう。

利権の巣窟――――道路特別会計

道路整備特別会計は、高規格道路と国道・県道など一般道路整備事業を扱うものとされている。財源の中心となるのはガソリン税(揮発油税)である。

道路特会をめぐるカネの流れをまとめたのが図表1-10である。ガソリン税、軽油取引税などの特定財源を四つのルートに分けて、また一つの所に集めるという奇妙な仕組みをとっていることがわかる。

*図表1-10を挿入

ガソリン税収は年間三兆円弱で、その四分の一が直接道路特会に入る。残りの四分の三はさらに二ルートに分かれる。いったん一般会計に入れ、そこから道路特会へ入るのが一つ。もう一つは交付税特会に入ってから一般会計経由で道路特会に入る。石油ガス税もガソリン税とは別に二分割で道路特会に入る。さらに経由取引税、自動車取得税、自動車重量税が道路事業に使われる。NTT株売却益を使った産業投資特別会計からの無利子融資もこの特会に入る。

目的税としてのガソリン税などと道路特会がある限り、道路整備事業は自動的に、無限に続いていく仕組みになっているわけだ。

道路特会の予算規模は四兆四七六〇億円だが、中には受託工事や付帯工事費、貸付け・償還といった「通り抜け」経費もあるから、実質規模は約四兆二〇〇〇億円である。この予算はどう使われているのか。

一部は特殊法人である日本道路公団等への出資金、利子補給金に当てられている。高速道路事業を中心とする道路公団とファミリー企業群は利権の巣窟といわれている。他は道路建設費などに支出されるが、地方公共団体を通して回っている金が建設地点でドッキングし、道路事業関係のゼネコンを中心とした業界団体から公益法人、第三セクター、政治団体へと連結している。道路予算全体は、この他に道路公団、地方事業分など併せて年間一三兆円の巨額にのぼる。これが、土建業界と政治家を潤わせる。

誰かが潤っているということは、誰かがその分を負担していうrということだが、いうまでもなく、ガソリン税などを納めている国民全員の負担である。

この負担は結局、運輸、流通、製造など多くの産業分野にかかってくる。すなわち、これらの産業で使うガソリン代や通行料などが、世界に類例のない高価格のものとして直接国民生活に跳ね返る。地方では、高いガソリンは生計費を押し上げるから、従業員の給与水準も引き上げなければならず、それが物価に反映されるという側面もある。

つまり、ガソリン税を道路の特定財源とするシステムによって、政治屋と官庁の天下りだけが潤い、政治系土木業者が食いつなぎ、それ以外のすべての産業が犠牲をはらうというい構図になっている。これが日本経済全体にとって大きなデメリットになっていることはいうまでもない。

日本が貧しかった時代、確かに基礎的社会資本は生産性の向上に役立った。しかしいまや社会資本も高い水準に達した。とりわけ日本的利権構造の下では、政府が行う社会資本整備はむしろ極端に経済的社会的コストを高進させてしまう。わが国の国土面積当たりの道路延長は、アメリカの一七倍、ドイツの一・七倍である。高規格道路のみで比較すると、ドイツに次いで第二位となっている。日本は国土の三分の二が山地なのだから実質ドイツ以上である。

わが国で道路整備に使われる予算額は、平成一二年度で約一三兆円というべらぼうな数字である。ちなみに一キロあたり建設費の単価は、首都高速道路で一〇〇〇億円、東京湾横断道路で九五〇億円となっている。山の中の高速道路でも一〇〇億~二〇〇億である。日本の高速道路は、カネを敷きつめているベルトだといってもいい。

税金を垂れ流す――――――――――石油特別会計

石油特別会計の正式名称は「石炭並びに石油及びエネルギー需要構造高度化対策特別会計」である。通常石油特会と呼ばれるこの会計は、そもそも昭和四二年に原重油関税を特定財源とする「石炭対策特別会計」としては発足した。「石炭対策の緊急性」を旗印に、炭鉱労働者の離職対策を目的とするという看板だったが、同時に石油開発公団(現・石油公団)も設立した。

その後、昭和四七年に「石炭及び石油特別会計」に名称変更し、平成五年の法改正で、現在の名称になった。この間、昭和五三年には財源として石油税を創設、昭和五五年には石油代替エネルギー開発を、平成五年には省エネ対策を、それぞれ目的に追加した。

石油特会にからむカネの流れを描いたのが図表1-11である。

*図表 1-11を挿入

石油税は年間約五〇〇〇億円で、一般会計を経て石油特会に入る。原油、灯油、重油、軽油、ガソリン等にかかる税も、他の特別会計に入る分を除いて石油特会に入る。特会の支出は年間約七五〇〇億円だが、ほとんどが補助金として、公益法人、企業などに流れていく。支出の半額の三六三〇億円が特殊法人である石油公団に与えられるのが、この特会の大きな特徴である。

石油特会と密接に連動する石油公団については第二章第三節で述べるが、石油特会は石油公団の乱脈経理を国民の目から遮蔽するための隠れ蓑であるだけではない。八〇年代以降、新たに広がった「エネルギー需給構造高度化」や「産業体制整備」などの名目で出している補助金二二五〇億円は四八の公益法人に配られている。大きいところでは、全国石油協会や日本アスファルト協会、日本エルピーガス連合会、日本ガス協会、セメント協会などの業界団体への調査委託費(石油協会は一八〇億円)などがある。

ここで税金を使う目的は、旧通産省と政治家による業界支配である。民間を奴隷化させる行政であり、これでは民間産業の活力が死滅してしまう。民間産業は競争の世界であり、競争が活力の源泉なのである。同一業種の企業を集めて業界団体を作り、政官業の仲良しクラブとなって競争を止める。しかも「官」からの補助金に頼って、官に支配される。こんなことでは、日本経済の活力はどんどん失われていく。

業界支配のためのーーーーーーーー港湾整備特別会計

港湾整備特別会計が扱っている事業額は平成一三年度予算で四五八八億円である。歳入の主なものは、一般会計からの受け入れが三四〇二億円、その他は港湾管理者(地方公共団体など)からの工事費負担金と受益者工事負担金、受託工事費納入金、償還金などとなっている。歳出の主なものは、建設事業費が四一〇四億円で、その他は受託工事費、工事諸費などだ。

*図表1-12を挿入

国土交通省には港湾局と港湾技術研究所があり、全国に五つの港湾建設局と四三の工事事務所と開発建設部港湾建設事務所(二〇ヵ所)などが配置されている。港湾局が支配している系列公益法人は社団法人(以下、(社)と略す)日本港湾協会、(社)日本埋立浚渫協会、(社)日本作業船協会など三二団体がある。

さらに、旧運輸省のウォーターフロント事業展開の中でも、関連営利事業のための、無数の行政系列の株式会社が作られてきた(第三章第二節参照)。これらの公益法人を含む行政企業群が政治家への“財布”として、また集票マシンとして重要な地位を占めていることはいうまでもない。

壮大なムダ――――――空港整備特別会計

図表1-13は空港整備特会をめぐるカネの動きを描いたものである。特会らしい収入は空港使用料と航空機燃料税の一部で、特会全体の三分の二程度にすぎない。一般会計と財投からのカネを受け入れるためのものという性格が強いのは、すでにみた道路、石油などの特会と共通している。平成一三年度の財政投融資資金からの借り入れは五〇二億円で借入残高は九九〇〇億円に膨らんた。新東京国際空港公団と関西国際空港会社に五一四億円の補助金などを出している。その他の支出は地方にある空港のための補助等である。

*図表1-13を挿入

この特別会計の中で目立つのは、関西国際空港会社とともに新東京国際空港公団の壮大なムダである。もともと佐藤首相は、茨城県潮来町出身の佐藤派幹部、橋本登美三郎氏(運輸相、自民党幹事長など歴任、ロッキード事件で有罪判決を受ける)に「新しい国際空港を作るから、利根川沿いに候補地を検討しておいてくれ」といっていた。しかし、昭和四三年、佐藤三選の総裁選(当時は党大会で実施)で三木武夫、前尾繁三郎両氏と争うことになり、川島正次郎氏の支持が必要になった。このため新空港を川島氏の選挙区内とすることになったのである。

このことは石原慎太郎氏が著書『国家なる幻想―――わが政治への反回想』(文芸春秋)で、橋本氏から直接聞いた話として明らかにしている。それだけでなく、川島氏の当初の構想は成田市の隣の冨里町を候補地とするものだったが、それが不可能となったために成田市三里塚になったのである。要するに新空港を利権がらみでしかみない政治家の動きが、成田空港建設の混迷をもたらしたということだ。

成田空港を管理するのは新東京国際空港公団で、空港は昭和五三年に開港したが、いまだに第二滑走路もできず、世界一着陸料が高く、都心から遠い空港として有名だ。建設費のうち収入で賄い切れない分の二割を政府が出資金として補助し、残りは借入金として積み上がっている。関西国際空港公団と合わせた二公団の現在の財投からの借入金残高は特会とは別に七三二五億円(平成一二年度末)となっている。

韓国・仁川、中国・上海、香港、タイ・第二バンコク、シンガポール・チャンギ、マレーシア・クアラルンプールなど次々に建設されるアジア諸国の国債ハブ空港化の中で、取り残されたわが国空港の国際的地位と役割を回復するためにも、航空対策の根本的見直しが求められる。

二重三重の補助金をバラ撒く―――農業経営基盤強化措置特別会計

農業構造改善事業のためには特別会計が利用されている。その一つが農業経営基盤強化措置特別法会計だ。これはもともと戦後の農地解放時に設けられたもので、農地解放によって多くの農家が小作人から脱皮し農地の所有者となったため、その経営基盤を強化するのが目的であった。

だから、その役割はとっくに消滅しているはずなのだが、その後は資金貸し付けなどの事業を増やし権益の拡大を行っている。一般会計から一八五億円を受け入れ、農地保有合理化推進対策、農地改良資金貸し付け、就農支援資金貸し付けなどの無利子融資や補助金交付などをやっている。

図表1-14で示すとおり、農地保有合理化推進のために国が出している補助額は平成一三年で一五五億円。都道府県を経由して「(社)の内保有合理化法人」という団体に渡っている。この法人は都道府県に一つづつある農業公社(四七)と市町村の外郭団体である農業公社(一一一)をはじめ一部の市町村(七)などが構成員となり、約二六〇〇人の職員を抱えている。これは存在そのものが無駄な団体である。

図表1-14を挿入

農地改良資金貸し付けのための国の予算は二三三億円。この資金は「生産技術改良」などの名目で機械や設備の導入に貸し付けるもので、都道府県を通して農協系金融機関である「信連」に渡り、そこから個別農協を窓口に借り受け人に渡る。市町村でなく農協にやらせているところがミソだ。

また、地域農業改良普及センターなどという第三セクターも窓口として位置づけられている。無利子貸し付けであるから、この貸し付け業務では収益は生まれない。そのための農協や第三セクターの事務費や人件費として別途膨大な予算が組まれ、支出されている。二重払い三重払いである。このほか(特)農林漁業金融公庫を経由した融資事業(二六九億円)も扱っている。

この特別会計では農水省職員三二二一人分(平成一〇年度)の給与も支払っている。農水省の職員定員は四万二九九〇人であるから、全体の七%余を特別会計で負担していることになる。なぜ一般会計で全体の給与を払わないのか。農水省に説明を求めると、「工事の受益者負担分の中に人件費も組み込まれているので」という。理解不能な説明である。

就農支援資金貸し付けは、新たに農業に就きたいという人を支援するために国が二四億円を出すという触れ込みで始まった。これも都道府県、市町村や「合理化法人」、農協がやっている事業で、国がそれに便乗したかたちだ。国が直接利子貸し付けを行うことにしたのだが、あまりに少額である。

しかも、その業務は外郭団体にやらせている。地方にある「青年農業者育成基金」や「農業公社」がそれである。これらの団体には別途補助金を出している。

これは、さまざまな名目で補助金を出すという口実の下で、市町村の役所で十分間に合うにもかかわらず、外郭団体にわざわざ仕事をやらせていることにほかならない。都道府県や農協、合理化法人は、これらの団体を「支援」する立場だと位置づけられている。そのための金は別途支出されている。

要するに、訳のわからない仕組みを作って、訳のわからないことをやっているのだ。それが利権と政党・政治家の集票・集金に結びついているのである。

「仕切り」の世界―――国営土地改良事業特別会計

農業構造改善事業に関しては、国営土地改良事業特別会計というのもある。これは、一般会計から二七八〇億円を受け入れ、財投から五二五億円を借り入れて、主に国直轄の灌漑排水や干拓事業などの「公共事業」をやっている会計である。借入残高は一兆六七四億円に達している。そのカネの流れを図表1-15に示した。

図表1-15 を挿入

ちなみに、公共事業には地方がやる公共事業と、国が予算の全額を出す公共事業(直轄事業)とがあるが、地方の公共事業もその内容はほとんど中央省庁が決めている。地方が単独で事業を行う力は自治体に残っていないので、地方もそれに従う。

事実上、地方負担分には国の裏補助もつく。だからすべての公共事業は事実上、国がやっているとおいっていい。

直轄事業の予算は農水省の地方農政局(全国七カ所)を通して都道府県に渡る。この過程で、特定のコンサルタント会社に設計を委託し、施工会社も自動的に決まっていく。談合というより、「仕切り」の世界だ。地域ごとの有力政治家が仕切るのである。

当然のことながら、コンサルタント会社や業界・業者からの政治献金がつきものとなっている。

日本が自滅する日

The Economic Structure of the Bureaucracy will Eat Up people’s Wealth

衆議院議員 石井鉱基 著 PHP出版

官僚体制が国民のお金を食い尽くす!

より抜粋した。

究極の“裏帳簿”特別会計

------------

日本の権力は純粋に日本政府権力だけとはいえないことに要注意かも。

創発的なタイピング練習 ①

政府と銀行の仕事は ”偽装” だった。