民事訴訟

民事紛争 (私人間間の財産と身分を規律する)

民事訴訟(裁判手続き)

裁判によって、権利の存否を確定し、解決する

(判決によらずに終了することもある)

判決→→判決

原告(裁判所への判決要求)

手続:一定の目標に向かい人の行為が積み重なっていくこと

判決手続き:当事者や裁判所の行為が・・・・・・

※被告(人)とは言わない

裁判所 最広義:司法部 広義:国法上の裁判所 狭義:事件を担当する裁判官ら(訴訟法上)

第一審(単独制)高裁・最高裁(合議制)右陪席・左陪席

裁判:裁判所が判断を表示する行為

形式/主体/口頭弁論/告知方法/上訴

判決/裁判所/必要的/言い渡し/控訴・上告

決定/裁判所/任意的/相当な方法/抗告

命令/裁判官/任意的/相当な方法/抗告

(1)法による裁判

法的三段論法

法を大前提、事実を小前提、結論を判決

民事訴訟の判決の基準となる法:実体私法 民法など

○○ときには、○○。

(法律要件) (法律効果)権利の発生と消滅

・事実

・要件事実(抽象的)⇔主要事実(具体的)

民事訴訟:要件事実に該当する具体的事実の存否の認定→権利の存否の判断

(2)権利確定手続き

原告:訴にあって、どんな権利を主張するのか、原告は示しておく(請求の確定)

裁判所:請求の権利の存否を判断する

○認める→請求の認容する判断 ○認めない→請求棄却判決

以上は本案判決⇔訴え却下判決(訴えの中身に入らない)

Or 一部認容判決

↓

判決の確定 権利の存否の判断は裁判所も当事者も覆せない(既判力)

◎判決の核心部分にしか生じない

既判力が消滅する場合

※当事者の履行

※時効

※相殺

So;いつの時点の既判力が大切

=事実審の口頭弁論の終結時点=既判力の基準

Ⅱ 民事紛争処理手続きの種類

(1)判決手続き以外

○強制執行

○債務名義(権利の存在を示す文書であり、強制執行に必要)EX 確定判決など

○民事保全手続き(仮差し押さえ、仮処分)

○倒産処理手続き、非訟手続きなど

(2)特別な手続き

○人事訴訟

○行政訴訟

(略式手続)・手形訴訟、小切手訴訟、少額訴訟、督促手続き、簡裁の判決手続きの特則

Ⅲ民事訴訟法

Ⅳ自主的紛争解決(私的自治の法則)

(1)和解

裁判外⇔裁判内

・既決和解(和解調書)→行政執行

(2)調停、仲介

民事調停

家事調停:家事事件手続法 ※調停前置規定 離婚など

↓

調停調書

(3)仲裁:仲裁人(裁判官ではない)紛争解決を委ねる 仲裁法

仲裁判断→執行決定→債務名義になる

(4)裁判外紛争解決手続き(ADR) 米

○民間会社において紛争解決 ADR法

○弁護士会、行政書士会、スポーツ仲裁裁判機構

民事訴訟の概略

■訴え提起=訴状の提出

○必要的記載事項

当事者(=法定代理人)

請求の特定・請求の趣旨(どのような判決が欲しいか)

・請求の原因(主要事実)

■訴え提起の手数料納付

訴額(原告勝訴のときの利益が基準)

事物管轄の基準

管轄 国法上の裁判所間の分担

イ.事物管轄 地方OR簡裁(140万)

ロ.土地管轄 原則被告の住所(普通裁判籍)⇔特別

本人訴訟主義(弁護士代理の原則)

※一定の資格

↑訴訟代理人⇔法定代理人

■(裁判長による)訴状の審査

補正命令、訴状却下命令、訴え却下決定

■訴状の送達

第一回口頭弁論期日の指定、呼出し

期日:時間

答弁書:請求の趣旨に対する被告側の主張

事実に対する否認

■準備書面・答弁書の提出

■口頭弁論(弁論主義)

→争いの無い事実は証拠調べが不要

■訴状の陳述・答弁書の陳述

口頭弁論に上程する意味がある

→裁判所はその事実のみから判断しなければならない

■応答 認める(自白)→裁判所は拘束される

争う A;否認

B;抗弁 (両立する事実をのべる)

■争点および証拠の整理手続き

準備的口頭弁論(弁論準備)非公開

書面による準備手続き

■証拠調べ

証拠の申し出→証拠の採否→証拠調べ

証人尋問、当事者尋問→集中証拠調べの対象

鑑定

書証

検証

◎自由心証主義⇔法定証拠主義

◎証明責任(証拠調べしたがその事実が不明の時)

→その証明ができない責任は証明責任者が負う

■口頭弁論の終結

■第一審判決(第一審の終局判決)

判決書 主文

言い渡し

送達

※調書判決

※仮執行宣言(控訴されても執行できる)

■控訴 2週間(不変期間)

原則 負けた部分がなければならない

■控訴状 原審に提出(原審提出主義)

・原判決に対する不服の当否

事実審:事実についても、法律についても扱う

■上告

法律審:法律について扱う

So;上告審の既判力の基準日は、控訴審の口頭弁論終結時

控訴審の続審主義(第一審の資料を基礎に新たな資料を追加して判断)

CF 覆審、事後審(第一審の証拠のみ) 控訴審の事後審化

控訴審の終結判決

控訴却下 自判が原則 差戻しは例外 WHY 控訴審は証拠調べが可能

⇔上告審 差し戻しが原則

BUT 第一審が簡裁のときではなく、最高裁が上告の時

憲法違反、重要な手続き違反

○上告理由の制限

○裁量上告制;上告受理の申立(法令解釈の重要事項)

EX 判例相反、判例無し 上告受理決定

■判決の確定

A 既判力

B 執行力

C 形成力

再審:確定した判決を取消し、再度審査する

手続保証:誰もが利用できる

6.民事訴訟の基本理念 適正(手続き)、公平(当事者間の公平)、迅速、訴訟経済

→手続きの安定性

→画一的処理の要請 WHY:前の手続きに瑕疵があれば、後の手続きを全て無効にできない

民事訴訟の目的

権利保護説 個人

私的秩序維持説 国家

紛争解決説 通説

訴権 民事訴訟を利用する私人の権能

→公法に基づくもの 抽象的訴権説、具体的訴権説、本案判決請求権説

訴えと請求(訴訟物)

一、訴え=原告の裁判所への判決要求

訴訟行為1、裁判所、2、当事者

○申立 裁判所に対し一定の行為を求める EX訴え

○主張 申し立てを基礎づけるもの EX請求

○挙証

請求認容判決の主文

イ)給付判決:被告人→原告給付を命ずる

(債務名義) ※債権上の給付とは異なる EX 明渡・騒音を出さない(不作為)

◎執行力

ロ)確認判決:権利の存否を確認する

(又は法律関係)略:権利関係⇔事実

※請求棄却判決も含む

ハ)形成判決:法律関係の変動を宣言

(一定の法律要件)

EX離婚→形成要件

A 請求が原告→被告に対する給付請求権の主張

①現在の給付 給付請求権が現存する

②将来の給付

将来現実化すへきもの

(事実審口頭弁論終結時のあと)

B 請求が

①積極的確認 存在確認

②消極的確認 不存在確認

※法律関係の確認=事実確認はできない(原則_

例外;書証の真否確認の訴え

C 訴えを以て裁判所に法律関係の変動を請求できる

意味:判決により、はじめて、変動の効果

EX 契約書の解除は、含まない

○人事訴訟 会社関係訴訟など→対世効があるとされる

CF 既判力は当事者間のみが原則

BECAUSSE 身分関係は社会関係であり、会社関係の影響が広い

後見的国家像→形成判決のこと?

二、請求(訴訟上の) ×訴訟法

原告→被告 権利主張

◎請求権(※異なる)

○支配権

○形成権

これらは民法上の分類=私権

広義:訴訟物=請求

(訴の対象)

狭義:訴訟物→主張する権利関係 ※実務

訴えにおける請求の特定の必要

A 裁判所の審判対象の呈示

B 被告の防御の保証

C 訴訟物理論の問題

イ)実体法説(旧説) 実務

一定の実体権(実体法上の権利・法律関係)の存在

※形成訴訟の訴訟物

形成要件・形成原因毎

ロ)訴訟法説(新設)学者

確認訴訟;一定の実体権の存否

給付訴訟:一定の給付を求める地位

形成訴訟:一定の形成

A 請求権競合

X→所・賃→明け渡せ→Y 実体的に見るか、訴訟法的に見るか?

①所有権(物権的請求権)

②賃借権(債権的)

イ)解除

ロ)明渡

同一の訴訟中に追加した時

旧説:実体権が違うときは、訴訟物が異なるため、二重起訴にならない

バスの運転手と乗客のケガ

①不法行為

②債務不履行

旧説:既判力がおよばない

B ①請求の併合、②訴えの変更、③二重起訴、④既判力

①複数の請求を一つの訴で行うこと(訴えの客観的併合)

②訴訟係属中に請求を変更する

※追加的変更を念頭

③訴訟係属中に、同一の事件につき、別訴を提起することの禁止

=訴状の送達を基点とする考え方

④判決確定後、同一の訴訟物について訴えを提起すると、前訴の確定判決の既判力が後訴におよぶ

旧説: 訴訟物毎

新設: 給付物毎

従って:旧説では、A権で負ければ、B権で戦える

→新説は、紛争の一回的解決(訴訟経済)

WHY 実務は旧説?

既判力の及ぶ範囲は広い(新設)

→再チャレンジできない、裁判所の釈明義務の負担が大きい

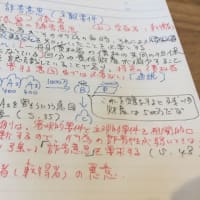

民事訴訟の基本原則

行為/当事者主義/職権主義

判断対象の設定/◎処分権主義/職権調査

判断資料の提出/◎弁論主義/職権探知主義

手続きの提出/当事者進行主義/◎職権進行主義

処分権主義

訴訟の開始、修了、対象を当事者の意思に委ねる(私的自治)

終了とは、訴えの却下、和解

A 申立事項=判決事項

ア)裁判所は原告の申し立てた訴訟物に拘束(訴訟物理論)

×A権の訴を、B権の判決

イ)裁判所は原告の申し立てた救済形式に拘束(訴えの類型)

×確認の訴に、給付の判決

ウ)裁判所は原告の申し立てた救済範囲を越えて判決できない

×200万の訴に、300万の判決

B 一部認容判決

原告の意思の尊重=処分権主義

手続き保証(被告の防御)不意打ち防止

○ 200万円の訴に150万の判決(量的一部認容)

○ 無条件の給付要求に、条件付きの判決(質的一部認容判決)

事実抗弁⇔権利抗弁

C 一部請求 分割可能な権利の一部を請求する場合

12億の内1億円を請求

WHY 訴額の減額 相殺の可能性 適法

WHAT 残部の請求が認めらるか?

CASE 明示の一部請求のときの残部請求(明示説)

H10、明示の一部請求を棄却する判決確定後の残部請求

→信義則違反

WHY 一部であっても全部審査している、被告に二重負担

EX 12億中の1億の請求で裁判所は2億の支払い義務があると思っても、1億の判決がMAXとなる

明示説→勝敗に応じて異なる立場

学説:肯定説(処分権主義)、明示説、判例説(訴訟経済)、全面否定説※控訴審で拡張恕

明示の主たる対象は被告

その他問題になる、 時効中断、過失相殺(外側説)⇔内側説 案分説

三、弁論主義

判決の基礎となる事実や資料は、当事者の権能・義務

吾に事実を与えよ、されば、汝に法を与えん

(当事者の義務・権能) (裁判所の権能・専権)

※根拠規無し 人訴20、非訟 職権探知主義(公益に関する事項)

根拠:本質説(私的自治)学説、手段説(真実発券)、多言説(歴史的所産)

機能;不意打ち防止

弁論主義の三原則

①主張責任(裁判所は主張した事実のみ)

②自白の拘束力(争いの無い事実はそのまま判決の基礎となる)

③職権証拠調べの禁止(証拠の問題)

①ア)適用範囲

学説)主要事実(=要件事実に該当する具体的事実)

(=法律効果の判断に直接必要な事項)

CF 間接事実 主要事実を推認するのに役立つ事実

補助事実 証拠の信用性に関する事実

WHY 間接事実は主要事実についての証拠のようなものであり、そこまで裁判所がこうそくされれば、自由心証主義が害さっる

イ)主張責任; 主要事実の主張がない結果、当事者の一方が蒙る不利益

主張責任の分配;証明責任と一致

主張共通の原則;いずれか一方の主張があればよい

why 判決は、裁判所と当事者の問題であり、当事者間の考量不要

ウ)訴訟資料と証拠資料の峻別

証拠調べで分った事実=当事者が主張する事実

(証拠資料) (訴訟資料)

Aを以て、 Bに代えてはいけない

※A 弁論主義

B 訴訟に関する資料(広義)

事実より主張が優先される??

→釈明権

エ)一般条項(規範的要件)の主要事実

(公序良俗、権利濫用、信義則)+過失の主要事実

○過失か、過失の内容か???

スピード違反(間接事実)の主張

飲酒運転(間接事実)で判決

S0 A 過失を主要事実とみれば、判決は正当(弁論主義)

B 過失を内容とみれば、判決は不当 (通説)=主要事実は、内容とみる

WHY 被告にとって不意打ちとなる

→中身に関する事実;評価根拠事実が主要事実である

○釈明権(裁判所)

裁判長の訴訟指揮権

本来、職権進行主義に基づく権能

条文「できる」→しなければならないと解す

釈明権の一部が義務である 釈明;問いただす、立証を促すの意味「求釈明」ともいう

○消極的釈明(不明瞭を問いただす) 義務

○積極的釈明(必要な申立、主張、立証を促す)

(中立性の関係)

弁論主義のゆがんだ適用を、補正修正するために、用いる。

→公正な判決と裁判所の中立

釈明せずに判決したら、釈明義務違反になる

当事者

自己の名で、裁判(判決)を求めるものとこれに対立する相手方(判決の名宛人)

当事者の呼称

原告/被告

控訴人/被控訴人

上告人/被上告人

申立人/相手方

債権者/債務者

二当事者対立の原則(対立当事者の原則)

※共同訴訟 人数は複数だが、対立的

※三面訴訟

二、訴訟上の能力

(1)当事者能力 当事者となることのできる一般的資格

原則;権利能力に一致(民法)

例外;法人でない社団・財団で、代表者・管理人の定めのあるもの

(=権利能力のない社団・財団)

WHAT;民法上の組合の当事者能力

→判例肯定 組合、誰が組合員かという個性が強い

→学説反対

WHAT;当事者能力がないとき

→訴え却下 原則

→訴訟手続きの中断・受け継ぎ

(継続中に当事者が合併、死亡など)

→当事者の交代を予定

訴訟承継という

(2)訴訟能力

原則;行為能力(法律行為を単独でなすことのできる能力)

↓より高度(本人保護)

手続きの安定性、本人保護

A 未成年者、成年被後見人 NO

※法定代理の同意があっても、できない

※民法で、例外に認められる場合を除く

B 被保佐人、被補助人(同意が必要)

応訴の同意は不要

注意)人事訴訟 意思能力があるかぎり、訴訟能力を肯定

C 訴訟能力欠缺の扱い→無効

○無効だが、追認は可能

○訴訟要件ではない(通説)

※訴訟能力の欠缺が訴訟成立過程にあるとき、訴え却下

・絶対的上告理由

・再審事由

係属中に訴訟能力の欠缺:訴訟手続きの中断(訴訟承継はない)

三、当事者適格⇔訴えの利益(この請求でよいのか?)

本案判決を求めることができるかどうか(この当事者でよいのか)

正当な当事者(訴訟追行権)

原告適格 被告適格 ⇔訴訟担当

(一般の場合)

通常は、給付の時、給付請求権を有すると主張⇔原告により義務者

○確認の利益があること、

○形成→当事者になるべきものが法文にさだめてある。

(第三者の訴訟担当)

訴訟物たる権利関係の帰属主体に代り、第三者に、適格が認められるとき、

訴訟担当者が受けた判決の効果は、実質的利益帰属主体にもおよぶ

(被担当者)

代理人とも共通

BUT 代理人は、当事者の名で行う点が異なる

ア) 法定訴訟担当⇔任意的(本人の意思)

A 担当者のための訴訟担当

第三者が、自分の利益のために、管理処分確認を認められ、それに基づき、訴訟担当が認められること

EX 代位訴訟

B 職務上の当事者

実質的利益帰属主体による訴訟追行が困難な時は、この者の利益を保護するべき、職務にあるもの

EX 人事訴訟の検察官、成年後見人、遺言執行者

イ)任意的訴訟担当(本人の意思)

A 明文あり 選定当事者??

B 明文無し

弁護士代理の原則 ※訴訟信託の禁止を回避、潜脱することなく、

民法上の組合(百選13事件)

業務執行組合員

A 組合が当事者となる

B 代表が任的訴訟担当となる

C 組合イン全員の共同訴訟

法人でない社団(権利能力なき社団)の登記請求

社団名義で登記できない

CASE;構成員全員の共有登記、代表者の個人名義の登記は可能

BUT 肩書はNG

権利能力泣き社団の財産は、構成員全員が総有的に帰属する財産

百選11事件 権利能力なき社団の当事者適格の判例

○全員名義(当事者原告)

○現在登記名義人(任意的)

○社団自体が当事者となる

訴訟担当構成→既判力の面から肯定できる

固有適格構成→社団の判決の効力が構成員に及ぶ理屈が難しい

代理人

自己の訴訟行為の効果を他人(当事者)に帰属させるため、他人の名でし、また受けるもの

代理権欠缺の扱い;訴訟能力がないと〃

①法的代理人(本人の意思に基づかない)

主として、訴訟無能力者の保護

当事者に近い地位(訴状の必要的記載事項)

法人の代表者も法定代理の規定

ア)実体法上の法定代理人

イ)訴訟法上の特別代理人??

②任意代理人、

ア)訴訟委任に基づく、訴訟代理人(狭義)

特定の事件ごとに訴訟追行の委任を受け、そのための包括的な代理権を授与される者

A 資格 弁護士の原則

簡裁の許可代理

B 訴訟代理権

訴訟代理権授与;訴訟委任

その範囲;特別委任事項を除き、必要な訴訟追行に制限なく広い

審級代理の原則

○本人の死亡などによる訴訟代理権の不消滅

○訴訟代理人が要る間は、本人の死亡などにより、訴訟は中断しない

訴訟係属;二重起訴の禁止

(1)訴訟係属;特定の請求につき裁判で審理されている状態

ア)発生時;訴状送達時 ※「提出時」説

イ)裁判上の請求による時効中断、期間順守の効果の発生時期;訴訟提出時

(2)二重起訴(重複起訴)の禁止

訴訟物=当事者 同一事件

※近時の有力説は、訴訟物は異なっても主要な争点が共通していれば、二重起訴にあたる??(併合審理)

WHY ①重複審理の不経済

②判決の矛盾による混乱の防止(既判力)

③被告の応訴の煩

(百選㊳事件)

相殺の抗弁 二重起訴の禁止(例外)

注意;相殺

相殺のために主張した請求権の不存在の判断は、相殺のためにもって対抗した額についても既判力をゆうする

WHY 相殺は訴訟物とは無関係にな自動債権を消滅する効果がある。相殺による判断に既判力を認めないと、訴訟物の存否についての存在が自働債権の存否の紛争として、蒸し返される。

二つの裁判で、違った判断がでると、既判力の矛盾の回避の理由からも

→仮に既判力が矛盾した時は、再審の対象である

判例) 別訴の自働債権と相殺の抗弁を許さない

〔別訴先行型〕⇔(抗弁先行型)判例なし

相殺の予備的抗弁

訴訟要件(本案判決をするための要件)

→欠缺 訴え却下

①裁判所;裁判権、管轄権

※渉外事件;国際裁判管轄

管轄違い(移送)

②当事者;実在、当事者能力、当事者適格

③訴えの提起 訴状送達が有効

④訴えの利益

⑤複雑訴訟の要件を満たすこと

⑥訴訟費用の担保提供

国際紛争の場合、妨訴抗弁

※仲裁合意がある、応訴を拒む根拠

審理原則

○職権調査事項

当事者の申立がなくても職権で取り上げることができる⇔処分主義

例外、抗弁事項、仲裁合意、不起訴合意、基礎費用の担保提供

→訴えを不適法として却下する

適法;実体法に照らして判断できる状態

訴訟要件を備えていない時

○職権探知主義

※抗弁事項・任意管轄・ 訴えの利益 当事者適格

○基準時 事実審口頭弁論の終結時

※管轄(起訴時)

民事紛争 (私人間間の財産と身分を規律する)

民事訴訟(裁判手続き)

裁判によって、権利の存否を確定し、解決する

(判決によらずに終了することもある)

判決→→判決

原告(裁判所への判決要求)

手続:一定の目標に向かい人の行為が積み重なっていくこと

判決手続き:当事者や裁判所の行為が・・・・・・

※被告(人)とは言わない

裁判所 最広義:司法部 広義:国法上の裁判所 狭義:事件を担当する裁判官ら(訴訟法上)

第一審(単独制)高裁・最高裁(合議制)右陪席・左陪席

裁判:裁判所が判断を表示する行為

形式/主体/口頭弁論/告知方法/上訴

判決/裁判所/必要的/言い渡し/控訴・上告

決定/裁判所/任意的/相当な方法/抗告

命令/裁判官/任意的/相当な方法/抗告

(1)法による裁判

法的三段論法

法を大前提、事実を小前提、結論を判決

民事訴訟の判決の基準となる法:実体私法 民法など

○○ときには、○○。

(法律要件) (法律効果)権利の発生と消滅

・事実

・要件事実(抽象的)⇔主要事実(具体的)

民事訴訟:要件事実に該当する具体的事実の存否の認定→権利の存否の判断

(2)権利確定手続き

原告:訴にあって、どんな権利を主張するのか、原告は示しておく(請求の確定)

裁判所:請求の権利の存否を判断する

○認める→請求の認容する判断 ○認めない→請求棄却判決

以上は本案判決⇔訴え却下判決(訴えの中身に入らない)

Or 一部認容判決

↓

判決の確定 権利の存否の判断は裁判所も当事者も覆せない(既判力)

◎判決の核心部分にしか生じない

既判力が消滅する場合

※当事者の履行

※時効

※相殺

So;いつの時点の既判力が大切

=事実審の口頭弁論の終結時点=既判力の基準

Ⅱ 民事紛争処理手続きの種類

(1)判決手続き以外

○強制執行

○債務名義(権利の存在を示す文書であり、強制執行に必要)EX 確定判決など

○民事保全手続き(仮差し押さえ、仮処分)

○倒産処理手続き、非訟手続きなど

(2)特別な手続き

○人事訴訟

○行政訴訟

(略式手続)・手形訴訟、小切手訴訟、少額訴訟、督促手続き、簡裁の判決手続きの特則

Ⅲ民事訴訟法

Ⅳ自主的紛争解決(私的自治の法則)

(1)和解

裁判外⇔裁判内

・既決和解(和解調書)→行政執行

(2)調停、仲介

民事調停

家事調停:家事事件手続法 ※調停前置規定 離婚など

↓

調停調書

(3)仲裁:仲裁人(裁判官ではない)紛争解決を委ねる 仲裁法

仲裁判断→執行決定→債務名義になる

(4)裁判外紛争解決手続き(ADR) 米

○民間会社において紛争解決 ADR法

○弁護士会、行政書士会、スポーツ仲裁裁判機構

民事訴訟の概略

■訴え提起=訴状の提出

○必要的記載事項

当事者(=法定代理人)

請求の特定・請求の趣旨(どのような判決が欲しいか)

・請求の原因(主要事実)

■訴え提起の手数料納付

訴額(原告勝訴のときの利益が基準)

事物管轄の基準

管轄 国法上の裁判所間の分担

イ.事物管轄 地方OR簡裁(140万)

ロ.土地管轄 原則被告の住所(普通裁判籍)⇔特別

本人訴訟主義(弁護士代理の原則)

※一定の資格

↑訴訟代理人⇔法定代理人

■(裁判長による)訴状の審査

補正命令、訴状却下命令、訴え却下決定

■訴状の送達

第一回口頭弁論期日の指定、呼出し

期日:時間

答弁書:請求の趣旨に対する被告側の主張

事実に対する否認

■準備書面・答弁書の提出

■口頭弁論(弁論主義)

→争いの無い事実は証拠調べが不要

■訴状の陳述・答弁書の陳述

口頭弁論に上程する意味がある

→裁判所はその事実のみから判断しなければならない

■応答 認める(自白)→裁判所は拘束される

争う A;否認

B;抗弁 (両立する事実をのべる)

■争点および証拠の整理手続き

準備的口頭弁論(弁論準備)非公開

書面による準備手続き

■証拠調べ

証拠の申し出→証拠の採否→証拠調べ

証人尋問、当事者尋問→集中証拠調べの対象

鑑定

書証

検証

◎自由心証主義⇔法定証拠主義

◎証明責任(証拠調べしたがその事実が不明の時)

→その証明ができない責任は証明責任者が負う

■口頭弁論の終結

■第一審判決(第一審の終局判決)

判決書 主文

言い渡し

送達

※調書判決

※仮執行宣言(控訴されても執行できる)

■控訴 2週間(不変期間)

原則 負けた部分がなければならない

■控訴状 原審に提出(原審提出主義)

・原判決に対する不服の当否

事実審:事実についても、法律についても扱う

■上告

法律審:法律について扱う

So;上告審の既判力の基準日は、控訴審の口頭弁論終結時

控訴審の続審主義(第一審の資料を基礎に新たな資料を追加して判断)

CF 覆審、事後審(第一審の証拠のみ) 控訴審の事後審化

控訴審の終結判決

控訴却下 自判が原則 差戻しは例外 WHY 控訴審は証拠調べが可能

⇔上告審 差し戻しが原則

BUT 第一審が簡裁のときではなく、最高裁が上告の時

憲法違反、重要な手続き違反

○上告理由の制限

○裁量上告制;上告受理の申立(法令解釈の重要事項)

EX 判例相反、判例無し 上告受理決定

■判決の確定

A 既判力

B 執行力

C 形成力

再審:確定した判決を取消し、再度審査する

手続保証:誰もが利用できる

6.民事訴訟の基本理念 適正(手続き)、公平(当事者間の公平)、迅速、訴訟経済

→手続きの安定性

→画一的処理の要請 WHY:前の手続きに瑕疵があれば、後の手続きを全て無効にできない

民事訴訟の目的

権利保護説 個人

私的秩序維持説 国家

紛争解決説 通説

訴権 民事訴訟を利用する私人の権能

→公法に基づくもの 抽象的訴権説、具体的訴権説、本案判決請求権説

訴えと請求(訴訟物)

一、訴え=原告の裁判所への判決要求

訴訟行為1、裁判所、2、当事者

○申立 裁判所に対し一定の行為を求める EX訴え

○主張 申し立てを基礎づけるもの EX請求

○挙証

請求認容判決の主文

イ)給付判決:被告人→原告給付を命ずる

(債務名義) ※債権上の給付とは異なる EX 明渡・騒音を出さない(不作為)

◎執行力

ロ)確認判決:権利の存否を確認する

(又は法律関係)略:権利関係⇔事実

※請求棄却判決も含む

ハ)形成判決:法律関係の変動を宣言

(一定の法律要件)

EX離婚→形成要件

A 請求が原告→被告に対する給付請求権の主張

①現在の給付 給付請求権が現存する

②将来の給付

将来現実化すへきもの

(事実審口頭弁論終結時のあと)

B 請求が

①積極的確認 存在確認

②消極的確認 不存在確認

※法律関係の確認=事実確認はできない(原則_

例外;書証の真否確認の訴え

C 訴えを以て裁判所に法律関係の変動を請求できる

意味:判決により、はじめて、変動の効果

EX 契約書の解除は、含まない

○人事訴訟 会社関係訴訟など→対世効があるとされる

CF 既判力は当事者間のみが原則

BECAUSSE 身分関係は社会関係であり、会社関係の影響が広い

後見的国家像→形成判決のこと?

二、請求(訴訟上の) ×訴訟法

原告→被告 権利主張

◎請求権(※異なる)

○支配権

○形成権

これらは民法上の分類=私権

広義:訴訟物=請求

(訴の対象)

狭義:訴訟物→主張する権利関係 ※実務

訴えにおける請求の特定の必要

A 裁判所の審判対象の呈示

B 被告の防御の保証

C 訴訟物理論の問題

イ)実体法説(旧説) 実務

一定の実体権(実体法上の権利・法律関係)の存在

※形成訴訟の訴訟物

形成要件・形成原因毎

ロ)訴訟法説(新設)学者

確認訴訟;一定の実体権の存否

給付訴訟:一定の給付を求める地位

形成訴訟:一定の形成

A 請求権競合

X→所・賃→明け渡せ→Y 実体的に見るか、訴訟法的に見るか?

①所有権(物権的請求権)

②賃借権(債権的)

イ)解除

ロ)明渡

同一の訴訟中に追加した時

旧説:実体権が違うときは、訴訟物が異なるため、二重起訴にならない

バスの運転手と乗客のケガ

①不法行為

②債務不履行

旧説:既判力がおよばない

B ①請求の併合、②訴えの変更、③二重起訴、④既判力

①複数の請求を一つの訴で行うこと(訴えの客観的併合)

②訴訟係属中に請求を変更する

※追加的変更を念頭

③訴訟係属中に、同一の事件につき、別訴を提起することの禁止

=訴状の送達を基点とする考え方

④判決確定後、同一の訴訟物について訴えを提起すると、前訴の確定判決の既判力が後訴におよぶ

旧説: 訴訟物毎

新設: 給付物毎

従って:旧説では、A権で負ければ、B権で戦える

→新説は、紛争の一回的解決(訴訟経済)

WHY 実務は旧説?

既判力の及ぶ範囲は広い(新設)

→再チャレンジできない、裁判所の釈明義務の負担が大きい

民事訴訟の基本原則

行為/当事者主義/職権主義

判断対象の設定/◎処分権主義/職権調査

判断資料の提出/◎弁論主義/職権探知主義

手続きの提出/当事者進行主義/◎職権進行主義

処分権主義

訴訟の開始、修了、対象を当事者の意思に委ねる(私的自治)

終了とは、訴えの却下、和解

A 申立事項=判決事項

ア)裁判所は原告の申し立てた訴訟物に拘束(訴訟物理論)

×A権の訴を、B権の判決

イ)裁判所は原告の申し立てた救済形式に拘束(訴えの類型)

×確認の訴に、給付の判決

ウ)裁判所は原告の申し立てた救済範囲を越えて判決できない

×200万の訴に、300万の判決

B 一部認容判決

原告の意思の尊重=処分権主義

手続き保証(被告の防御)不意打ち防止

○ 200万円の訴に150万の判決(量的一部認容)

○ 無条件の給付要求に、条件付きの判決(質的一部認容判決)

事実抗弁⇔権利抗弁

C 一部請求 分割可能な権利の一部を請求する場合

12億の内1億円を請求

WHY 訴額の減額 相殺の可能性 適法

WHAT 残部の請求が認めらるか?

CASE 明示の一部請求のときの残部請求(明示説)

H10、明示の一部請求を棄却する判決確定後の残部請求

→信義則違反

WHY 一部であっても全部審査している、被告に二重負担

EX 12億中の1億の請求で裁判所は2億の支払い義務があると思っても、1億の判決がMAXとなる

明示説→勝敗に応じて異なる立場

学説:肯定説(処分権主義)、明示説、判例説(訴訟経済)、全面否定説※控訴審で拡張恕

明示の主たる対象は被告

その他問題になる、 時効中断、過失相殺(外側説)⇔内側説 案分説

三、弁論主義

判決の基礎となる事実や資料は、当事者の権能・義務

吾に事実を与えよ、されば、汝に法を与えん

(当事者の義務・権能) (裁判所の権能・専権)

※根拠規無し 人訴20、非訟 職権探知主義(公益に関する事項)

根拠:本質説(私的自治)学説、手段説(真実発券)、多言説(歴史的所産)

機能;不意打ち防止

弁論主義の三原則

①主張責任(裁判所は主張した事実のみ)

②自白の拘束力(争いの無い事実はそのまま判決の基礎となる)

③職権証拠調べの禁止(証拠の問題)

①ア)適用範囲

学説)主要事実(=要件事実に該当する具体的事実)

(=法律効果の判断に直接必要な事項)

CF 間接事実 主要事実を推認するのに役立つ事実

補助事実 証拠の信用性に関する事実

WHY 間接事実は主要事実についての証拠のようなものであり、そこまで裁判所がこうそくされれば、自由心証主義が害さっる

イ)主張責任; 主要事実の主張がない結果、当事者の一方が蒙る不利益

主張責任の分配;証明責任と一致

主張共通の原則;いずれか一方の主張があればよい

why 判決は、裁判所と当事者の問題であり、当事者間の考量不要

ウ)訴訟資料と証拠資料の峻別

証拠調べで分った事実=当事者が主張する事実

(証拠資料) (訴訟資料)

Aを以て、 Bに代えてはいけない

※A 弁論主義

B 訴訟に関する資料(広義)

事実より主張が優先される??

→釈明権

エ)一般条項(規範的要件)の主要事実

(公序良俗、権利濫用、信義則)+過失の主要事実

○過失か、過失の内容か???

スピード違反(間接事実)の主張

飲酒運転(間接事実)で判決

S0 A 過失を主要事実とみれば、判決は正当(弁論主義)

B 過失を内容とみれば、判決は不当 (通説)=主要事実は、内容とみる

WHY 被告にとって不意打ちとなる

→中身に関する事実;評価根拠事実が主要事実である

○釈明権(裁判所)

裁判長の訴訟指揮権

本来、職権進行主義に基づく権能

条文「できる」→しなければならないと解す

釈明権の一部が義務である 釈明;問いただす、立証を促すの意味「求釈明」ともいう

○消極的釈明(不明瞭を問いただす) 義務

○積極的釈明(必要な申立、主張、立証を促す)

(中立性の関係)

弁論主義のゆがんだ適用を、補正修正するために、用いる。

→公正な判決と裁判所の中立

釈明せずに判決したら、釈明義務違反になる

当事者

自己の名で、裁判(判決)を求めるものとこれに対立する相手方(判決の名宛人)

当事者の呼称

原告/被告

控訴人/被控訴人

上告人/被上告人

申立人/相手方

債権者/債務者

二当事者対立の原則(対立当事者の原則)

※共同訴訟 人数は複数だが、対立的

※三面訴訟

二、訴訟上の能力

(1)当事者能力 当事者となることのできる一般的資格

原則;権利能力に一致(民法)

例外;法人でない社団・財団で、代表者・管理人の定めのあるもの

(=権利能力のない社団・財団)

WHAT;民法上の組合の当事者能力

→判例肯定 組合、誰が組合員かという個性が強い

→学説反対

WHAT;当事者能力がないとき

→訴え却下 原則

→訴訟手続きの中断・受け継ぎ

(継続中に当事者が合併、死亡など)

→当事者の交代を予定

訴訟承継という

(2)訴訟能力

原則;行為能力(法律行為を単独でなすことのできる能力)

↓より高度(本人保護)

手続きの安定性、本人保護

A 未成年者、成年被後見人 NO

※法定代理の同意があっても、できない

※民法で、例外に認められる場合を除く

B 被保佐人、被補助人(同意が必要)

応訴の同意は不要

注意)人事訴訟 意思能力があるかぎり、訴訟能力を肯定

C 訴訟能力欠缺の扱い→無効

○無効だが、追認は可能

○訴訟要件ではない(通説)

※訴訟能力の欠缺が訴訟成立過程にあるとき、訴え却下

・絶対的上告理由

・再審事由

係属中に訴訟能力の欠缺:訴訟手続きの中断(訴訟承継はない)

三、当事者適格⇔訴えの利益(この請求でよいのか?)

本案判決を求めることができるかどうか(この当事者でよいのか)

正当な当事者(訴訟追行権)

原告適格 被告適格 ⇔訴訟担当

(一般の場合)

通常は、給付の時、給付請求権を有すると主張⇔原告により義務者

○確認の利益があること、

○形成→当事者になるべきものが法文にさだめてある。

(第三者の訴訟担当)

訴訟物たる権利関係の帰属主体に代り、第三者に、適格が認められるとき、

訴訟担当者が受けた判決の効果は、実質的利益帰属主体にもおよぶ

(被担当者)

代理人とも共通

BUT 代理人は、当事者の名で行う点が異なる

ア) 法定訴訟担当⇔任意的(本人の意思)

A 担当者のための訴訟担当

第三者が、自分の利益のために、管理処分確認を認められ、それに基づき、訴訟担当が認められること

EX 代位訴訟

B 職務上の当事者

実質的利益帰属主体による訴訟追行が困難な時は、この者の利益を保護するべき、職務にあるもの

EX 人事訴訟の検察官、成年後見人、遺言執行者

イ)任意的訴訟担当(本人の意思)

A 明文あり 選定当事者??

B 明文無し

弁護士代理の原則 ※訴訟信託の禁止を回避、潜脱することなく、

民法上の組合(百選13事件)

業務執行組合員

A 組合が当事者となる

B 代表が任的訴訟担当となる

C 組合イン全員の共同訴訟

法人でない社団(権利能力なき社団)の登記請求

社団名義で登記できない

CASE;構成員全員の共有登記、代表者の個人名義の登記は可能

BUT 肩書はNG

権利能力泣き社団の財産は、構成員全員が総有的に帰属する財産

百選11事件 権利能力なき社団の当事者適格の判例

○全員名義(当事者原告)

○現在登記名義人(任意的)

○社団自体が当事者となる

訴訟担当構成→既判力の面から肯定できる

固有適格構成→社団の判決の効力が構成員に及ぶ理屈が難しい

代理人

自己の訴訟行為の効果を他人(当事者)に帰属させるため、他人の名でし、また受けるもの

代理権欠缺の扱い;訴訟能力がないと〃

①法的代理人(本人の意思に基づかない)

主として、訴訟無能力者の保護

当事者に近い地位(訴状の必要的記載事項)

法人の代表者も法定代理の規定

ア)実体法上の法定代理人

イ)訴訟法上の特別代理人??

②任意代理人、

ア)訴訟委任に基づく、訴訟代理人(狭義)

特定の事件ごとに訴訟追行の委任を受け、そのための包括的な代理権を授与される者

A 資格 弁護士の原則

簡裁の許可代理

B 訴訟代理権

訴訟代理権授与;訴訟委任

その範囲;特別委任事項を除き、必要な訴訟追行に制限なく広い

審級代理の原則

○本人の死亡などによる訴訟代理権の不消滅

○訴訟代理人が要る間は、本人の死亡などにより、訴訟は中断しない

訴訟係属;二重起訴の禁止

(1)訴訟係属;特定の請求につき裁判で審理されている状態

ア)発生時;訴状送達時 ※「提出時」説

イ)裁判上の請求による時効中断、期間順守の効果の発生時期;訴訟提出時

(2)二重起訴(重複起訴)の禁止

訴訟物=当事者 同一事件

※近時の有力説は、訴訟物は異なっても主要な争点が共通していれば、二重起訴にあたる??(併合審理)

WHY ①重複審理の不経済

②判決の矛盾による混乱の防止(既判力)

③被告の応訴の煩

(百選㊳事件)

相殺の抗弁 二重起訴の禁止(例外)

注意;相殺

相殺のために主張した請求権の不存在の判断は、相殺のためにもって対抗した額についても既判力をゆうする

WHY 相殺は訴訟物とは無関係にな自動債権を消滅する効果がある。相殺による判断に既判力を認めないと、訴訟物の存否についての存在が自働債権の存否の紛争として、蒸し返される。

二つの裁判で、違った判断がでると、既判力の矛盾の回避の理由からも

→仮に既判力が矛盾した時は、再審の対象である

判例) 別訴の自働債権と相殺の抗弁を許さない

〔別訴先行型〕⇔(抗弁先行型)判例なし

相殺の予備的抗弁

訴訟要件(本案判決をするための要件)

→欠缺 訴え却下

①裁判所;裁判権、管轄権

※渉外事件;国際裁判管轄

管轄違い(移送)

②当事者;実在、当事者能力、当事者適格

③訴えの提起 訴状送達が有効

④訴えの利益

⑤複雑訴訟の要件を満たすこと

⑥訴訟費用の担保提供

国際紛争の場合、妨訴抗弁

※仲裁合意がある、応訴を拒む根拠

審理原則

○職権調査事項

当事者の申立がなくても職権で取り上げることができる⇔処分主義

例外、抗弁事項、仲裁合意、不起訴合意、基礎費用の担保提供

→訴えを不適法として却下する

適法;実体法に照らして判断できる状態

訴訟要件を備えていない時

○職権探知主義

※抗弁事項・任意管轄・ 訴えの利益 当事者適格

○基準時 事実審口頭弁論の終結時

※管轄(起訴時)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます