栃木県下都賀郡は日光街道の南の玄関口として、城下町古河藩と隣接した区域。旧間々田町は1963年(昭和38年)に小山市へ合併されているが、その総鎮守として街道から西へ300mほど入った静かな杜に囲まれて間々田八幡宮は鎮座している。

栃木県下都賀郡は日光街道の南の玄関口として、城下町古河藩と隣接した区域。旧間々田町は1963年(昭和38年)に小山市へ合併されているが、その総鎮守として街道から西へ300mほど入った静かな杜に囲まれて間々田八幡宮は鎮座している。 その創建は古く今から千三百年前の天平年間に勧請されたものと伝えられている。

その創建は古く今から千三百年前の天平年間に勧請されたものと伝えられている。

天慶二年(939年)平将門の乱が起こると、朝廷は藤原秀郷らに命じて之を討はたした。秀郷は討伐にあたり沿道の寺社仏閣に戦勝を祈願し、平定後ここ間々田の八幡宮に神饌御料として供田する。これにより里人、飯田(まんまだ)の里と称した。

文治五年(1189)奥州藤原泰衡の乱に際し、討伐の軍を率いた源頼朝は、嘗て藤原秀郷が此の八幡宮に将門討伐の祈願したをしたと聞き、戦勝を祈願し松樹を植えたとされる。

惜しくも明治三十八年(1905)枯れ果て、現在残るのは三代目となる。

時代は下って徳川幕府家康公の遺骨を日光東照宮に祀り日光街道十八駅を置く行程三十六里を整備すると、日光と江戸の中間点となるを以て間々田と改称する。また時の朝廷は日光東照宮に例幣使を使わし、毎年幣帛を賜るが、その道中この地に鎮座する八幡宮の由緒を聞くに、必ず参拝されるを例とし、享和年間の社殿焼失まで続いたという。

正徳二年(1712)神祇官より神階正一位の宣旨を賜る。享和年間の火災により社殿悉く灰と帰するが嘉永四年(1851)

に現在の社殿を再建している。建立に当たった宮大工は東照宮修理にあたって各地から招かれた職人であったという。

広大な敷地は2万坪に及びその一部は「間々田八幡公園」として小山市に貸し出され市民の憩いの場となっている。境内には二つの池があり、たくさんの鯉や鴨などが集っている。境内西側には広大な田園地帯が広がり、那須日光連峰、赤城山、浅間山、遠くに富士までもが見渡せる場となっていて、そうした神社周辺の景観は『栃木ふるさとの田園風景百選』にも選ばれている。

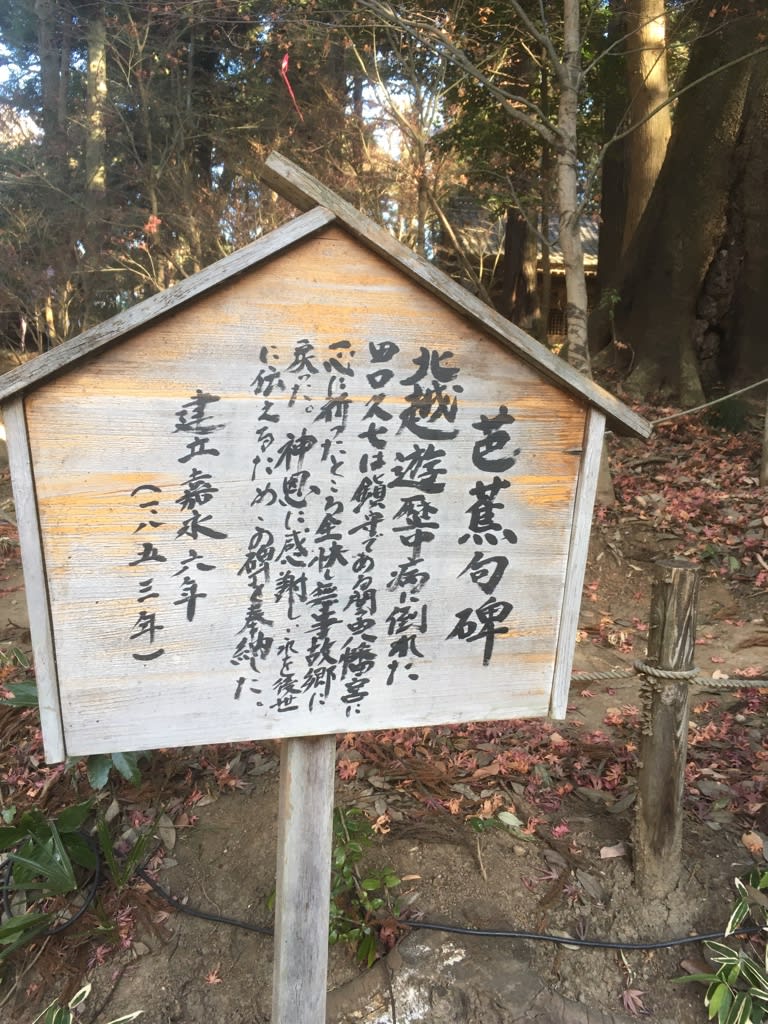

また松尾芭蕉は奥の細道紀行で江戸を出発し二日目にここ間々田宿に宿泊しているが、その芭蕉にちなんだ句碑が建てられている。「古池や蛙飛び込む水の音」これは病気平癒を祈願した氏子が全快のお礼に嘉永年間に建てたものとされる。近年でも病や怪我の平癒願う者、会社を興し商売繁盛を願う商人等、八幡宮の御加護を信じ崇拝するものが後を絶たないのは、氏子崇敬者の赤心と神の御神徳の賜物であると御由緒書は結んでいる。

約四百年年前から伝わる奇祭「じゃがまいた」(蛇まつり)は毎年五月五日に行われるという。

約四百年年前から伝わる奇祭「じゃがまいた」(蛇まつり)は毎年五月五日に行われるという。 弁天池から水呑みの儀として蛇に水を飲ませ、蛇もみと称して村の辻を練り歩くという。五穀豊穣と疫病退散を祈願する祭りで「じゃーがまいた、じゃがまいた」の掛け声も勇ましいという。5月5日の辻祓いの祭りは私の本務社でも行われている。苗代祭り、田仕事の慰労を兼ねているのだろう。

弁天池から水呑みの儀として蛇に水を飲ませ、蛇もみと称して村の辻を練り歩くという。五穀豊穣と疫病退散を祈願する祭りで「じゃーがまいた、じゃがまいた」の掛け声も勇ましいという。5月5日の辻祓いの祭りは私の本務社でも行われている。苗代祭り、田仕事の慰労を兼ねているのだろう。

江戸期より大相撲の勧進があり、土俵も現存している。平成年間には「しこふんじゃった」「テルマエロマエ”Ⅱ」などの邦画の収録にも協力している。

境内地には大戦の忠魂碑が建てられていて、乃木希典公の揮毫。

創建千三百年を超える八幡宮は其の御神徳を令和の御代を迎えてなお、多くの人々にもたらし、多くの参拝者を静かに見守っている。