中禅地湖近くにはカラマツが自生しており、標高が高い高原地帯なのが分かる。カラマツは、日本種のマツの中では珍しく落葉性であるが、春~夏の新緑はとても綺麗だった。比較的高原地帯での樹木の中では、マユミ、リョウブに次いで観賞価値の高い種である。成長が早いので造林用としては有名だが庭木にもヒマラヤスギのように適宜剪定すれば維持管理できるのか調べていきたい。

栃木県・西部に位置する栃木県・日光市。男体山や日光白銀金山など標高2.000m級の山々が連なる、関東ではみなかみに次いで最も寒さが厳しい地域である。※冬の最低気温は、那須茶臼岳標高1.500m付近と変わりなく-10~13(-15℃)程度に冷え込む場合もある。寒さに厳しい地域で、どのような植物が自生・生育できているのかを調べる為、調査を行った。

シュロ

栃木県日光市でも、抜群の耐寒性のシュロ(-15℃)に耐えられる為、市街地・標高(500m)陽だまりや、樹木(キンモクセイ)の下、民家のブロック塀の脇などの生育環境なら実生繁殖も可能なようだ。シュロ以外にもココスヤシやサバルヤシなら越冬可能かもしれないので、過去の気象データ・気象庁HPを参考に生育調査をしていきたい。

タイタンビスカス

赤塚植物園で作出された本種は、直径20cmのハイビに似た南国調の花を咲かせる。ノウゼンカズラ、ネムノキ、サルスベリなど夏の花木に新たに加わった感じをうける。日本各地・北は函館・札幌まで幅広い地域で栽培できるのが最大の魅力でもある。

品種も多いので好みの品種を選ぶのも楽しい。

ハマユウ

耐寒性が中程度のインドハマユウのピンク種(-5℃)はさすがに無理だが花色が白の個体は日光市でも越冬が可能なようだ。今後機会があれば越冬状況を調べていきたい。那須塩原(-7℃・市街地)や東京西部(-5℃)でも越冬可能な為、関東の標高600mまでなら全域越冬可能なのか調査していきたい。

日光植物園にいってきた

空中湿度高い為、針葉樹やシダの生育が優勢となる。

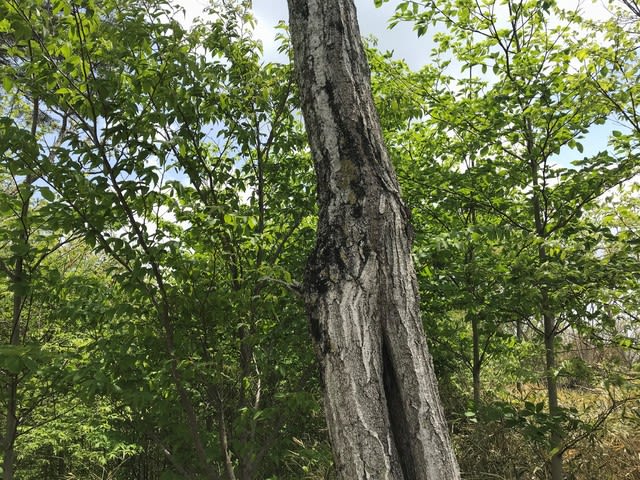

ハリモミ

マツ科トウヒ属の常緑針葉樹の本種は、冷涼で空中湿度の高い環境の日光市では生育・自生に適しており、これらの常緑針葉樹下では、オシダ、シャクナゲなどの寒冷地の植物も生えるなど他の植物の環境の整えてくれる。

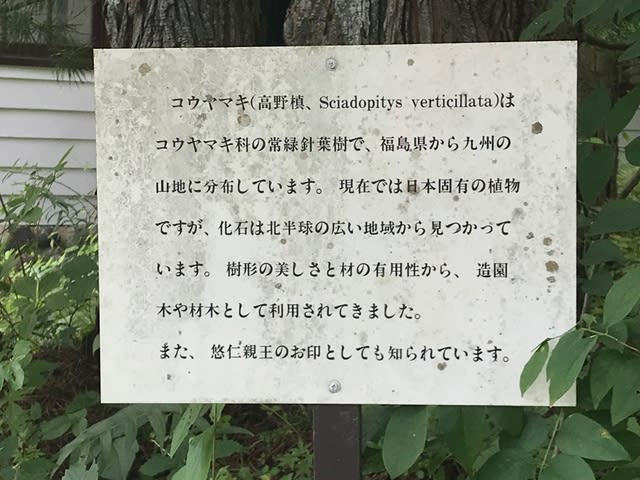

看板

家

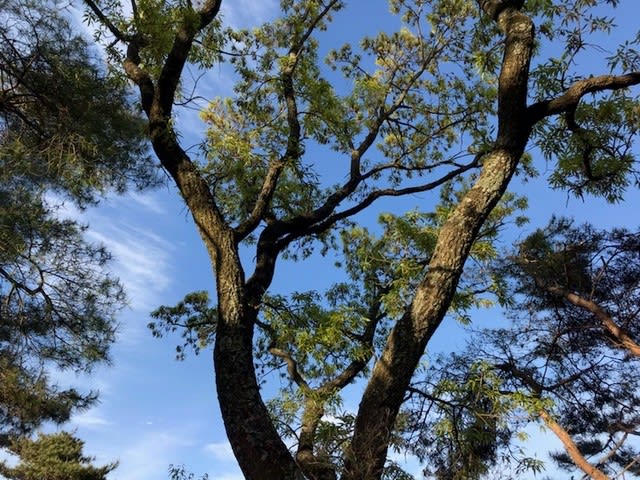

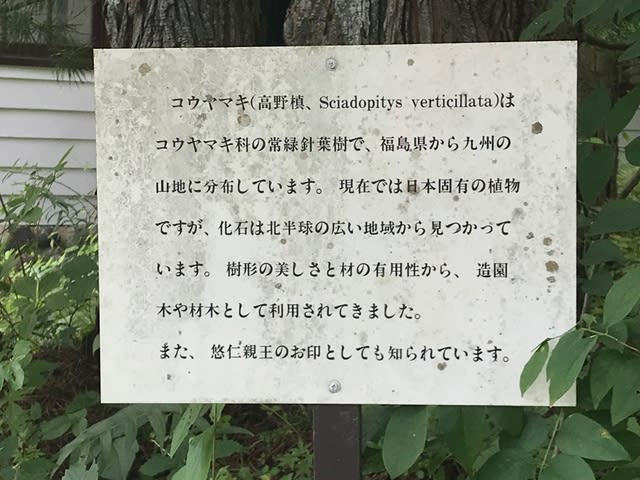

コウヤマキ

コウヤマキは、東北南部~九州まで庭木として利用される常緑針葉樹ながらコニファーの園芸種ゴールドクレストのように屋内の日照3h以上の南向きの窓辺やベランダ(コンクリートの半遮熱を考慮してよしずを利用した半日陰・800ux/h以上の光線が当たる場所・アオキ・ナンテンの栽培できる程度)で栽培できる場所で観葉植物としてダイソー100均で利用・販売されている)その為、ポット幼苗の耐寒性は-5℃程なので注意したい。

看板

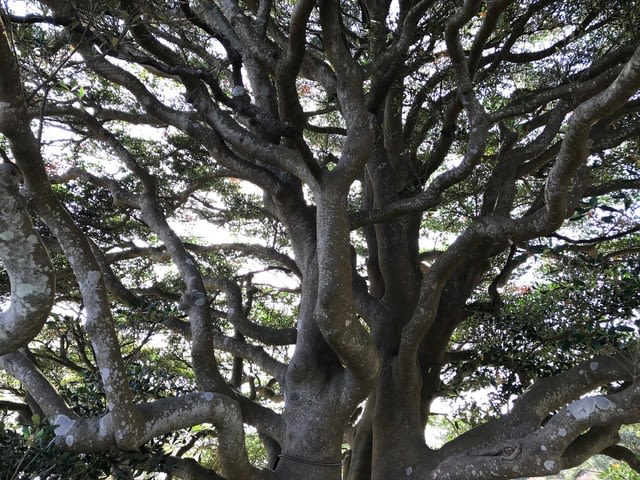

チョウセンゴヨウ

マツ科に分類される本種だが、クロマツ、アカマツのように広い地域に分布をしていない。日本には生息・植栽では低木程度がたまに植栽される事も多い。その為、日光植物園の株のような大木は全国をみても貴重なのではないかと思われる。高山の常緑針葉樹に興味・研究の方はぜひいくべきだと思う。那須にはカラマツが多いので、生育状況または、温暖化による個体数の増減がないかもかねて調査していきたい。

クロベ

亜高山~高山地域に多い常緑針葉樹。他のモミ、トウヒ属のよう硬い葉でなくやわらかな大きな葉を広げるのが本種の特徴。品湯の選抜・固定化をすれば園芸分野・庭木として広まるような気がする。成長が早いので鉢栽培で栽培できればいいのだが。今後も那須・日光地域の生育数や栽培状況もかねて調査してきたい。

シャクナゲ

シャクナゲは、北海道でも生育でき耐寒性は、(-20℃)で寒冷地では貴重な常緑樹になる。針葉樹の半日陰下でも生育良好な為、シェードガーデンでも活躍できるアオキと並び便利な常緑低木。

そして、いろは坂

坂

オシダ

冷涼な気候を好み、関東南部では生育が難しい種だが、日光では山沿いに多く自生している。写真は標高1,300m程の場所で撮影した。落葉するが、温暖地(関東以西 -5℃クライメート9aの地域から九州)では葉がいくらか落葉または、暖地では常緑となる事が多い。

アジサイ

那須地域(茶臼岳周辺 600m)と同じく、白色の開花株が多い。火山地域では、養分の乏しい土壌環境・水はけが悪い岩石の多い土が関係しているのか不明。書籍ではよく花色が白の株は変化しないとあるが、青色の株が白に変化したという話が現地の方から聞いたので調べていきたい。

シダ

湖

栃木県・西部に位置する栃木県・日光市。男体山や日光白銀金山など標高2.000m級の山々が連なる、関東ではみなかみに次いで最も寒さが厳しい地域である。※冬の最低気温は、那須茶臼岳標高1.500m付近と変わりなく-10~13(-15℃)程度に冷え込む場合もある。寒さに厳しい地域で、どのような植物が自生・生育できているのかを調べる為、調査を行った。

シュロ

栃木県日光市でも、抜群の耐寒性のシュロ(-15℃)に耐えられる為、市街地・標高(500m)陽だまりや、樹木(キンモクセイ)の下、民家のブロック塀の脇などの生育環境なら実生繁殖も可能なようだ。シュロ以外にもココスヤシやサバルヤシなら越冬可能かもしれないので、過去の気象データ・気象庁HPを参考に生育調査をしていきたい。

タイタンビスカス

赤塚植物園で作出された本種は、直径20cmのハイビに似た南国調の花を咲かせる。ノウゼンカズラ、ネムノキ、サルスベリなど夏の花木に新たに加わった感じをうける。日本各地・北は函館・札幌まで幅広い地域で栽培できるのが最大の魅力でもある。

品種も多いので好みの品種を選ぶのも楽しい。

ハマユウ

耐寒性が中程度のインドハマユウのピンク種(-5℃)はさすがに無理だが花色が白の個体は日光市でも越冬が可能なようだ。今後機会があれば越冬状況を調べていきたい。那須塩原(-7℃・市街地)や東京西部(-5℃)でも越冬可能な為、関東の標高600mまでなら全域越冬可能なのか調査していきたい。

日光植物園にいってきた

空中湿度高い為、針葉樹やシダの生育が優勢となる。

ハリモミ

マツ科トウヒ属の常緑針葉樹の本種は、冷涼で空中湿度の高い環境の日光市では生育・自生に適しており、これらの常緑針葉樹下では、オシダ、シャクナゲなどの寒冷地の植物も生えるなど他の植物の環境の整えてくれる。

看板

家

コウヤマキ

コウヤマキは、東北南部~九州まで庭木として利用される常緑針葉樹ながらコニファーの園芸種ゴールドクレストのように屋内の日照3h以上の南向きの窓辺やベランダ(コンクリートの半遮熱を考慮してよしずを利用した半日陰・800ux/h以上の光線が当たる場所・アオキ・ナンテンの栽培できる程度)で栽培できる場所で観葉植物としてダイソー100均で利用・販売されている)その為、ポット幼苗の耐寒性は-5℃程なので注意したい。

看板

チョウセンゴヨウ

マツ科に分類される本種だが、クロマツ、アカマツのように広い地域に分布をしていない。日本には生息・植栽では低木程度がたまに植栽される事も多い。その為、日光植物園の株のような大木は全国をみても貴重なのではないかと思われる。高山の常緑針葉樹に興味・研究の方はぜひいくべきだと思う。那須にはカラマツが多いので、生育状況または、温暖化による個体数の増減がないかもかねて調査していきたい。

クロベ

亜高山~高山地域に多い常緑針葉樹。他のモミ、トウヒ属のよう硬い葉でなくやわらかな大きな葉を広げるのが本種の特徴。品湯の選抜・固定化をすれば園芸分野・庭木として広まるような気がする。成長が早いので鉢栽培で栽培できればいいのだが。今後も那須・日光地域の生育数や栽培状況もかねて調査してきたい。

シャクナゲ

シャクナゲは、北海道でも生育でき耐寒性は、(-20℃)で寒冷地では貴重な常緑樹になる。針葉樹の半日陰下でも生育良好な為、シェードガーデンでも活躍できるアオキと並び便利な常緑低木。

そして、いろは坂

坂

オシダ

冷涼な気候を好み、関東南部では生育が難しい種だが、日光では山沿いに多く自生している。写真は標高1,300m程の場所で撮影した。落葉するが、温暖地(関東以西 -5℃クライメート9aの地域から九州)では葉がいくらか落葉または、暖地では常緑となる事が多い。

アジサイ

那須地域(茶臼岳周辺 600m)と同じく、白色の開花株が多い。火山地域では、養分の乏しい土壌環境・水はけが悪い岩石の多い土が関係しているのか不明。書籍ではよく花色が白の株は変化しないとあるが、青色の株が白に変化したという話が現地の方から聞いたので調べていきたい。

シダ

湖