昨年秋に採卵したチャイロマルバネが2齢幼虫になり

500ccpカップのまとめ飼いが少し窮屈に見えてきたので

今日、個別飼育へと転換しました。

*マットの作り方は記事「難関種マットの作り方」をご参照ください

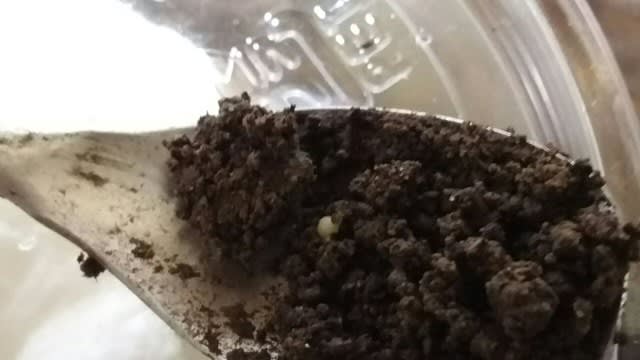

↓ 500ccpカップに4〜8卵入れて管理してきた

今回の個別飼育でストックしていた基マットは使い切りました。

インビタビリス・ブルークツヤ・コツヤなどの飼育にも同じ基マットを使うため

また調達しなければなりません。

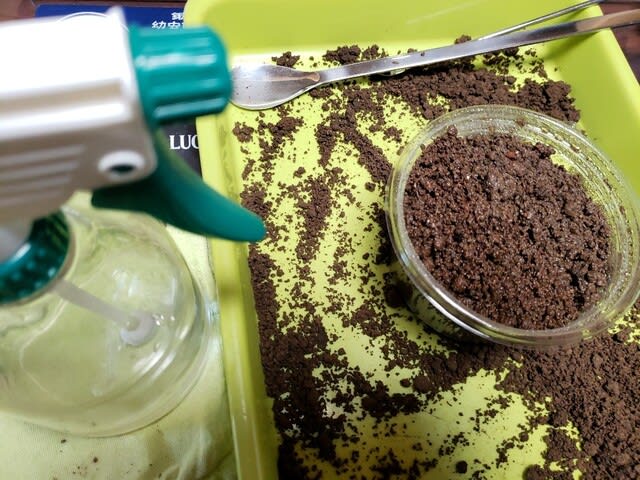

↓ マットの作成

↓ 2週間ほど小屋で寝かせて馴染ませた

掘出しは、pカップ毎に行ない

最初に入れた卵の数と、出てきた幼虫の数を確認しながら進めました。

当初側面から見えていた卵はほとんどが孵化していたので

孵化率自体は高かったと思いますが、出てきた幼虫の数は減っていました。

↓ ほとんどが2齢初〜中期

↓ 初齢がたまに混ざる

同じpカップから出てきた幼虫でも成長度合いにはばらつきがあり

また、掘出し日が早いから大きくなっているとは言い切れない状態でした。

卵投入数と生存率との関係については、これといった傾向は感じられず

例えば、卵4個→幼虫3頭・卵7個→幼虫5頭・卵7個→幼虫7頭・卵8個→幼虫6頭

‥などそれぞれで、数に変化がなかったpカップは2つだけ(全12カップ)

そのあたりの減少は、「本来多産」ということで折り合いました。

↓ 同じ日に掘り出したが成長に大きな差がでる

↓ マットは見た目以上に乾燥していた

↓ 2齢幼虫

↓ マット色の糞は次第に黒くなる

幼虫は500ccpカップに1頭ずつ投入していきましたが

途中でマットが足らなくなってしまい、そこからは2頭ずつ投入していきました。

↓ 幼虫を基マットで埋め、新しいマットとセパレート状にする

↓ マット不足のため途中から2頭ずつ投入

↓ 最後に霧吹きで水分補給

昨年秋に採卵して管理してきた数は76卵で

今日幼虫が確認できた数は62頭(ほとんど2齢)でした。

生存率は81.5%、自分には上出来です。

今回の追加マットには栄養分として市販のカブトマットを少し混ぜたので

最終的な生存率はもっと下がると思いますが

とりあえずでも、棚の一枠が満杯になったことがうれしい反面

他種が暮らす容器の配置変更を余儀なくされました。

チャイロマルバネは条件がそろうと1メスで70卵は優に産む多産種ですが

他のマルバネ同様にマットの調達や、スペース確保

そして、他種も含む管理のことなどを考えると

これが「飼育限界かな?」と思いながら作業を終えました。

↓ 他種をどけて一筋占領 管理温度は23度前後