仲哀8年、天皇と皇后は豊浦宮を出て筑紫に向かった。目的地は筑紫の橿日宮(現在の香椎宮)であるが、この行程においてもふたりは別行動をとっている。

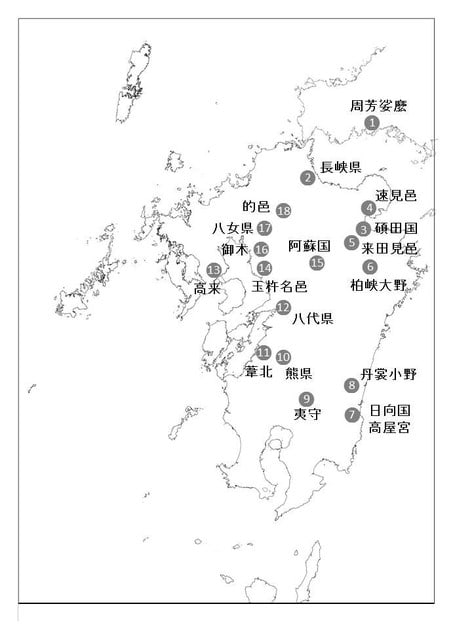

天皇はまず周芳(すわ)の娑麼(さば)の浦、現在の山口県防府市佐波に到着し、岡県主の先祖である熊鰐(わに)の歓迎を受けた。熊鰐はここで天皇に魚や塩を採る魚塩(なじお)の地を献上した。そのあと、穴門の引島、現在の山口県下関市彦島では伊都県主の先祖の五十迹手(いとて)の歓迎を受ける。天皇はこのときに五十迹手を褒めて「伊蘇志(いそし)」と言ったので時の人は五十迹手の国を伊蘇国と呼び、これがなまって伊都国になったという。魏志倭人伝にある伊都国である。3世紀後半、伊都国は現在の糸島市にあって倭国における外交窓口として栄えた国であった。天皇はそのまま関門海峡を抜けて山鹿岬(やまかのさき)、現在の北九州市若松区の遠見ケ鼻を経て岡浦(おかのうら)に入った。そして水門(みなと)に着いたときに船が進まなくなった。岡浦の水門とは遠賀川河口にあり、神武天皇が東征の際に立ち寄った岡水門(おかのみなと)のことである。古代には遠賀川下流域は古遠賀潟が広がっていて潮の干満で船の航行が左右された。おそらく天皇の船が岡浦についたときは干潮時にあたっていたのだろう。しかし、熊鰐が大倉主と菟夫羅媛(つぶらひめ)の男女二神が原因であると言うので天皇は舵取りの伊賀彦に二神を祭らせたところ、無事に進むことができた。

ここで前述の娑麼の浦での熊鰐による歓迎と引島での五十迹手による歓迎の様子を見ておきたい。熊鰐は五百枝賢木(いおえのさかき)を船の舳先に立てて上段の枝に白銅鏡(ますみのかがみ)、中段の枝に十握剣、下段の枝に八尺瓊(やさかに)をかけて出迎えた。八尺瓊は勾玉であるので要するに三種の神器を賢木に吊るしたということだ。一方の五十迹手は、船の舳先と艫に立てた五百枝賢木の上段に八尺瓊、中段に白銅鏡、下段に十握剣を吊るして天皇を迎えた。こちらも同じ三種の神器である。このことから三種の神器は天皇家のみならず各地域の首長の権威を表すものでもあったことがわかる。熊鰐や五十迹手はそれを示すことによって自身が地域の首長であることを誇示するとともに、天皇に対して歓迎の意を表したのであろう。しかし熊鰐と五十迹手の場合では各神器の吊るす順番が違っているが、この順番によって首長の序列があったのだろうか、それともこの違いは各地域での祭祀方式の違いを表しているのだろうか。

二代前の景行天皇が熊襲討伐のために西征した際に仲哀天皇と同様に周芳の娑麼に滞在したことがあった。このとき、南の方に煙が立ち上るのをみて賊がいると思い、確認のために使いを派遣したところ、女首長の神夏磯媛が(かむなつそひめ)が帰順の意を表しにやって来た。このとき神夏磯媛の船の舳先には、磯津山(しつのやま)で抜き取った賢木の上段に八握剣、中段に八咫鏡、下段に八尺瓊が吊るされ、さらに基準の意思を表す白旗が掲げられていた。ここでも三種の神器を賢木に吊るすという方法をとっているが、その順番は熊鰐や五十迹手と違っている。

さらに書紀の神代巻を見れば天照大神の岩屋隠れの話に同様の場面が登場する。書紀本編においては、八十万の神々が天照大神を天岩屋から外へ出すために様々な策を施すなかで、中臣連の祖先の天児屋命(あめのこやねのみこと)と忌部氏の祖先の太玉命(ふとたまのみこと)が天香山の五百箇真坂樹(いおつまさかき)を掘り出して、上の枝に八坂瓊の五百箇御統(いおつみすまる)、中段の枝に八咫鏡、下段の枝には青と白の和幣(にきて)を掛けて祈祷するということを試みている。和幣とは麻の布のことである。一書(第3)においても同様に天香山の真坂木の上段に八咫鏡、中段に八坂瓊の曲玉(まがたま)、下段に木綿(ゆう)をかけて祈った、とある。三種の神器のうち剣が用いられずに麻布や木綿に替わっている。これは最高神である天照大神に対して剣を示すことが不適切であるということであろうか。そしてここでも上段と中段で順番が違っているが、重要なことは天岩屋の前で真坂木に神器を吊るして祈っていることである。三種の神器を真坂木あるいは賢木に吊るすという行為は祈りの際のしきたりなのであろう。

話を元に戻して、天皇が引島から海岸伝いに岡浦へ進んでいた時、皇后は別の船で洞海(くきのうみ)から岡浦を目指した。洞海は現在の洞海湾であるが、古代には東西に広がる遠浅の湾で古遠賀潟によって遠賀川河口と水路でつながっていた。この皇后の船も洞海で進まなくなったと言う。同じく干潮によるものと考えられるが、皇后の場合は潮が満ちてきたので船が進んだと素直に書かれている。

天皇、皇后ともにそのまま儺県(なのあがた)に向かい、橿日宮に入った。現在の香椎宮は仲哀天皇と神功皇后が主祭神として祀られ、本殿からすぐ近くにこのときに設けられた仮宮の伝承地があり「仲哀天皇大本営御旧蹟」の碑が建てられている。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。

天皇はまず周芳(すわ)の娑麼(さば)の浦、現在の山口県防府市佐波に到着し、岡県主の先祖である熊鰐(わに)の歓迎を受けた。熊鰐はここで天皇に魚や塩を採る魚塩(なじお)の地を献上した。そのあと、穴門の引島、現在の山口県下関市彦島では伊都県主の先祖の五十迹手(いとて)の歓迎を受ける。天皇はこのときに五十迹手を褒めて「伊蘇志(いそし)」と言ったので時の人は五十迹手の国を伊蘇国と呼び、これがなまって伊都国になったという。魏志倭人伝にある伊都国である。3世紀後半、伊都国は現在の糸島市にあって倭国における外交窓口として栄えた国であった。天皇はそのまま関門海峡を抜けて山鹿岬(やまかのさき)、現在の北九州市若松区の遠見ケ鼻を経て岡浦(おかのうら)に入った。そして水門(みなと)に着いたときに船が進まなくなった。岡浦の水門とは遠賀川河口にあり、神武天皇が東征の際に立ち寄った岡水門(おかのみなと)のことである。古代には遠賀川下流域は古遠賀潟が広がっていて潮の干満で船の航行が左右された。おそらく天皇の船が岡浦についたときは干潮時にあたっていたのだろう。しかし、熊鰐が大倉主と菟夫羅媛(つぶらひめ)の男女二神が原因であると言うので天皇は舵取りの伊賀彦に二神を祭らせたところ、無事に進むことができた。

ここで前述の娑麼の浦での熊鰐による歓迎と引島での五十迹手による歓迎の様子を見ておきたい。熊鰐は五百枝賢木(いおえのさかき)を船の舳先に立てて上段の枝に白銅鏡(ますみのかがみ)、中段の枝に十握剣、下段の枝に八尺瓊(やさかに)をかけて出迎えた。八尺瓊は勾玉であるので要するに三種の神器を賢木に吊るしたということだ。一方の五十迹手は、船の舳先と艫に立てた五百枝賢木の上段に八尺瓊、中段に白銅鏡、下段に十握剣を吊るして天皇を迎えた。こちらも同じ三種の神器である。このことから三種の神器は天皇家のみならず各地域の首長の権威を表すものでもあったことがわかる。熊鰐や五十迹手はそれを示すことによって自身が地域の首長であることを誇示するとともに、天皇に対して歓迎の意を表したのであろう。しかし熊鰐と五十迹手の場合では各神器の吊るす順番が違っているが、この順番によって首長の序列があったのだろうか、それともこの違いは各地域での祭祀方式の違いを表しているのだろうか。

二代前の景行天皇が熊襲討伐のために西征した際に仲哀天皇と同様に周芳の娑麼に滞在したことがあった。このとき、南の方に煙が立ち上るのをみて賊がいると思い、確認のために使いを派遣したところ、女首長の神夏磯媛が(かむなつそひめ)が帰順の意を表しにやって来た。このとき神夏磯媛の船の舳先には、磯津山(しつのやま)で抜き取った賢木の上段に八握剣、中段に八咫鏡、下段に八尺瓊が吊るされ、さらに基準の意思を表す白旗が掲げられていた。ここでも三種の神器を賢木に吊るすという方法をとっているが、その順番は熊鰐や五十迹手と違っている。

さらに書紀の神代巻を見れば天照大神の岩屋隠れの話に同様の場面が登場する。書紀本編においては、八十万の神々が天照大神を天岩屋から外へ出すために様々な策を施すなかで、中臣連の祖先の天児屋命(あめのこやねのみこと)と忌部氏の祖先の太玉命(ふとたまのみこと)が天香山の五百箇真坂樹(いおつまさかき)を掘り出して、上の枝に八坂瓊の五百箇御統(いおつみすまる)、中段の枝に八咫鏡、下段の枝には青と白の和幣(にきて)を掛けて祈祷するということを試みている。和幣とは麻の布のことである。一書(第3)においても同様に天香山の真坂木の上段に八咫鏡、中段に八坂瓊の曲玉(まがたま)、下段に木綿(ゆう)をかけて祈った、とある。三種の神器のうち剣が用いられずに麻布や木綿に替わっている。これは最高神である天照大神に対して剣を示すことが不適切であるということであろうか。そしてここでも上段と中段で順番が違っているが、重要なことは天岩屋の前で真坂木に神器を吊るして祈っていることである。三種の神器を真坂木あるいは賢木に吊るすという行為は祈りの際のしきたりなのであろう。

話を元に戻して、天皇が引島から海岸伝いに岡浦へ進んでいた時、皇后は別の船で洞海(くきのうみ)から岡浦を目指した。洞海は現在の洞海湾であるが、古代には東西に広がる遠浅の湾で古遠賀潟によって遠賀川河口と水路でつながっていた。この皇后の船も洞海で進まなくなったと言う。同じく干潮によるものと考えられるが、皇后の場合は潮が満ちてきたので船が進んだと素直に書かれている。

天皇、皇后ともにそのまま儺県(なのあがた)に向かい、橿日宮に入った。現在の香椎宮は仲哀天皇と神功皇后が主祭神として祀られ、本殿からすぐ近くにこのときに設けられた仮宮の伝承地があり「仲哀天皇大本営御旧蹟」の碑が建てられている。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。