長い階段の上に尖塔がそびえる。大浦天主堂は、まもなく江戸時代が終わりを告げようとする1864年に、フランス人神父フューレ、プチジャンの2人によって創建された。

当初の目的は、日本を訪れ、滞在し始めた外国人のための教会だった。なぜなら、当時我が国内では依然として禁教令が解かれておらず、日本人の信徒はいないことになっていたから。

建設場所は、フューレ神父は日本初の大量殉教者が十字架にかけられた西坂を望んだが、そこは外国人居留地外であるということで許可されなかった。ただ、この教会の正面は西坂に向かって建てられている。

1865年2月、ようやく天主堂の献堂式が行われた。

それから約1か月半、世界を揺るがす‟事件”が起きた。

建設を指導したプチジャン神父らは、この教会建設を機に秘かに潜伏キリシタン発見という目的も捨てていなかった。1614年の禁教令以来何人もの宣教師が潜入し、地下活動を行っては見つかって殉教するという悲劇が繰り返された。

もう、絶えてしまったかに見える信仰の流れだが、「もしや」との思いも彼らの胸に残っていた。

3月17日午後、堂内で祈るプチジャン神父の耳元でささやく声があった。

「私の胸、あなたの胸と同じ」。

教会を訪れた15人の男女のうちの1人の女性だった。私は神父と同じ信仰の心を持っているという意味だ。

その女性、イサベリナ杉本ゆりは続けた。

「サンタマリアの御像はどこ?」

神父に導かれて、祭壇に飾られた聖母子像に歩み寄った彼女らは、深く祈りをささげたという。

この「信徒発見」のニュースは即座に神父からバチカンに伝えられた。神父の手紙にはローマ字で

「santa maria gozo wa doko?」と、

ゆりの言葉そのままに書かれている。

そんな知らせにローマ教皇ピオ9世は「東洋の奇跡」と驚愕した。

だが、先に述べたように、日本はまだ禁教令の最中。幕府は隠れキリシタンの弾圧を強行、またしても数百人もの信徒が島流しになるなどの迫害が繰り返された。

この事件は「浦上四番崩れ」と呼ばれている。大規模な弾圧がここまで4回行われたことを示す表現だ。その禁教令が廃止されたのは、1873年。明治になって5年も過ぎてからのことだった。

大浦天主堂の正式名称は「日本二十六聖殉教者天主堂」我が国最古の洋風建築教会として国宝に指定されている。

階段を上って途中左手の小広場には、信徒発見の模様をレリーフにした記念碑が立っている。和服姿の男女がひざまずいて「サンタマリア」の像に祈りをささげ、脇にプチジャン神父が立っている。

そのプチジャン神父単独の像もあった。

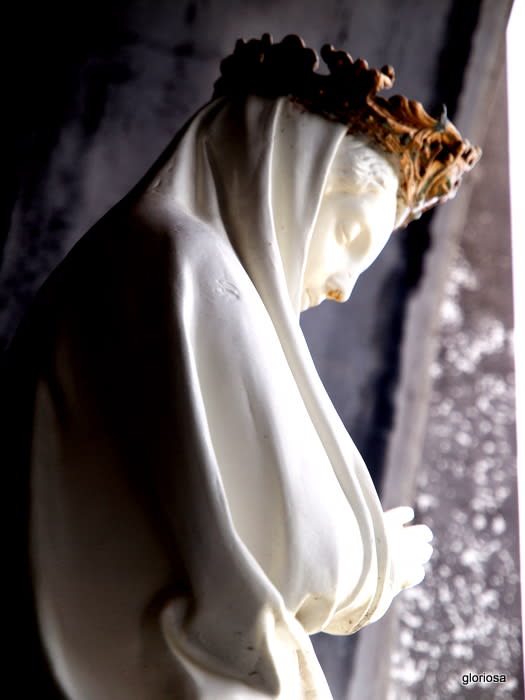

正面入口には「日本之聖母像」。フランスから取り寄せたマリア像だ。信徒発見の翌年、浦上の貧しい信者たちが長年コツコツと貯めてきた金銭を集めてプチジャン神父に託した。

「これは、あなた方に捧げるのではなく、天主様とマリア様に捧げるのです」。

神父は早速これを元手に聖母像を発注、1867年に天主堂正面に設置された。

わずかに体をひねって手を合わせ、目をつぶって祈る純白の姿は、以来信者たちの心のよりどころになってきた。

中はリヴボルト天井の美しい造形。尖塔式アーチの窓が並び、ステンドグラスからの光が優しく堂内を照らしている。

右奥の礼拝堂に、信徒発見の劇的なドラマを実現したサンタマリア像。

プチジャン神父の墓も教会内に置かれている。

夜、もう1度天主堂の前に来た。真っ暗い空をバックに建物が白く浮かび上がる。

まるで幻想を見ているような、静けさの中での風景だった。

(天主堂内部の撮影は禁止されているため、内部の写真はパンフレットなどから引用しています。他の場所でも禁止区域では同様の対応をしています)