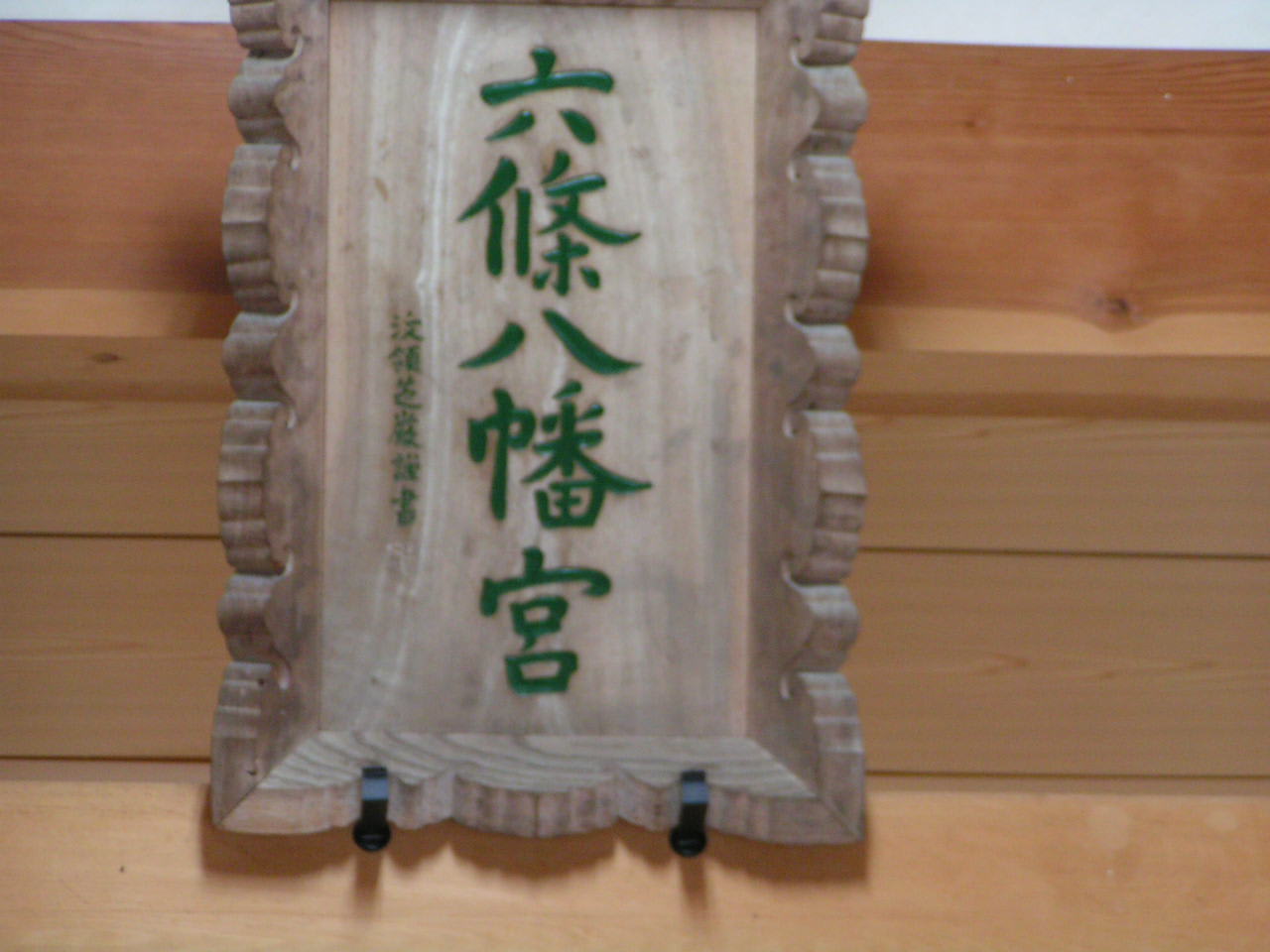

高知のアジサイ神宮(六條八幡宮

)

境内にあった「六條八幡宮由緒」によれば、応永9(1402)年10月15日に京都六條左女牛八幡宮からこの村の産土神として御分霊を移し迎えた社だそうで、御祭神は品陀和気尊(應神天皇)。春野町指定文化財「木造男神像」があると記載されていましたが、今は合併して高知市春野町なので高知市指定文化財なのかな…等と思いながら眺めました。

1402年といえば足利義満の頃。細川頼益が土佐守護代でした。この少し後の1405年に、土佐の国を代表する絶海中津が没していますが、室町文化華やかな頃ですね。

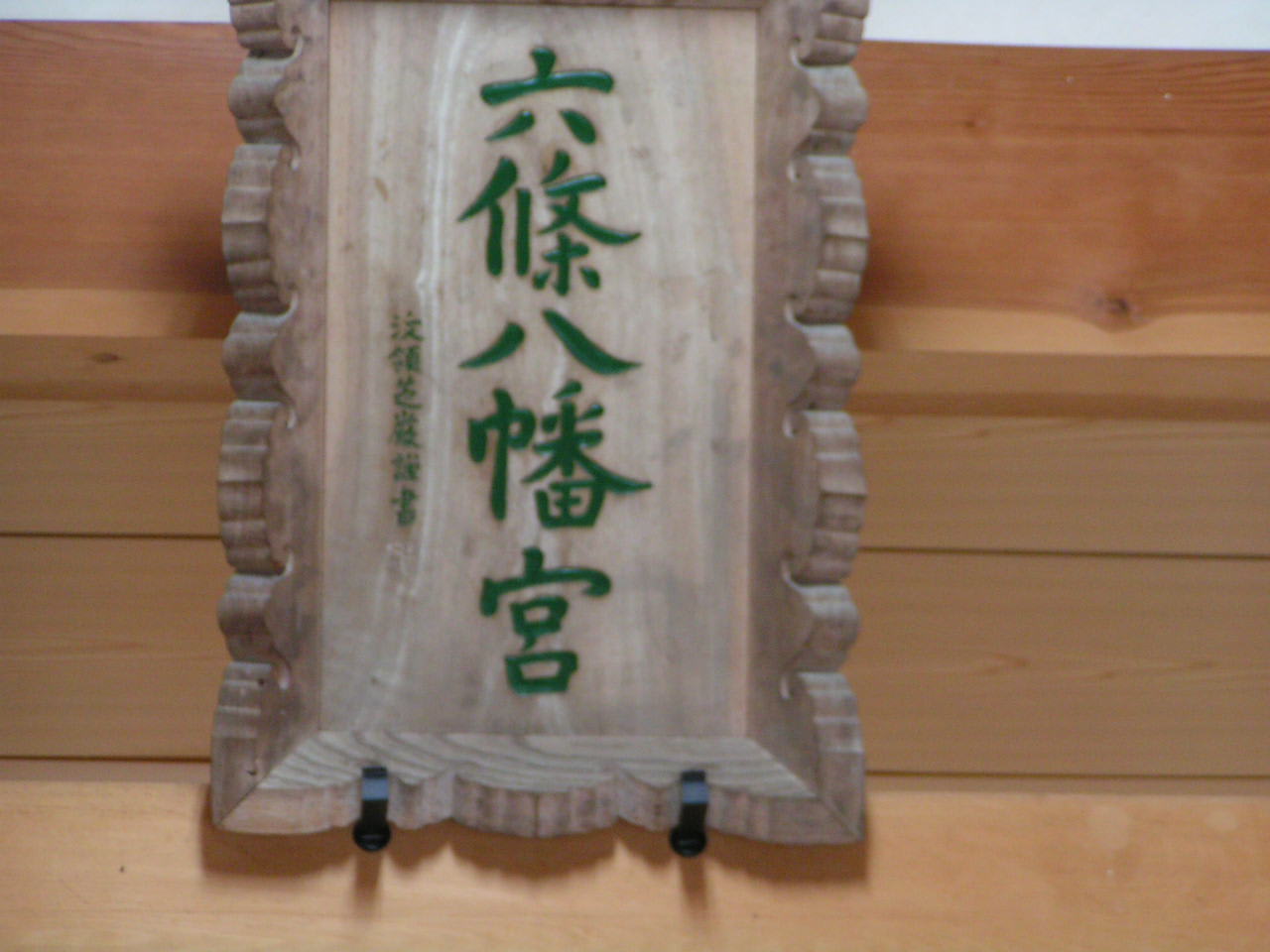

)

境内にあった「六條八幡宮由緒」によれば、応永9(1402)年10月15日に京都六條左女牛八幡宮からこの村の産土神として御分霊を移し迎えた社だそうで、御祭神は品陀和気尊(應神天皇)。春野町指定文化財「木造男神像」があると記載されていましたが、今は合併して高知市春野町なので高知市指定文化財なのかな…等と思いながら眺めました。

1402年といえば足利義満の頃。細川頼益が土佐守護代でした。この少し後の1405年に、土佐の国を代表する絶海中津が没していますが、室町文化華やかな頃ですね。