山行年月日:2020年2月2日(日)、静穏、晴れ

参加者:G.G.他8名(9名)

アクセス:JR利用、各務ヶ原8:54→9:22岐阜→9:56柏原

沿面距離≒7.4 km/所要時間≒4:30 hr.(昼食、休憩、見学などを含む)/累積標高差≒±470m

コースタイム:柏原駅 10:07→10:40徳源院10:50→11:05石仏→11:33尾根→11:47清滝山、昼食12:40→13:27北畠具行の墓13:35→13:51丸山→14:08下山口→14:37柏原駅

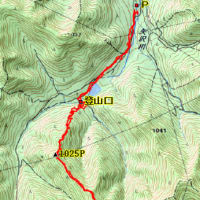

GPSトラック図:

徳源院から時計回りに清滝山を周回した後、北畠具行の墓から丸山に登り下山後は柏原宿を散策した。

徳源院と分岐点(尾根)の中間にある青岸渡寺の石仏に立寄りお参りした。

北畠具行の墓から丸山への登りは道が無い15分の劇登であるが、赤テープがあるので問題なし。 (1目盛り:250m)

(1目盛り:250m)

トラックの標高図:

丸山への登りは急登で、道も無いのでしんどいが15分位である。

山行レポート:

■柏原駅から歩き、中山道を離れると伊吹山の巨大なマッスが目に飛び込んでくる。ここからの山容は日本百名山の名に恥じない貫禄がある。

■清滝集落近くからは、これから登る清滝山が眺望される。画面やや左の突起物(実は5本の杉の木)があるのが山頂である。

■桜並木の参道を通り、鎌倉時代の末期に栄華を極めた京極家の菩提寺、清瀧寺徳源院に参詣する。無住の寺であるが、良く手入れされている。門前には左右に枝垂れ桜があり、京極家、五代藩主の京極道誉に因んで道誉桜と呼ばれている。

■清瀧寺を後に清瀧神社横から登山道に入る。暫く行くと道が右に分岐し、少し登ると青岸渡寺の石仏が鎮座していた。道はここで行き止まりであり元の分岐点に戻り右折し清滝山に向う。

■右折してから45分で清滝山頂上に達する。広々とした広場で360°の大展望である。北方には伊吹山が指呼の間である。

■南方には阿弥陀ヶ峰を前衛にした霊仙山が頭を出している。阿弥陀ヶ峰は昔、ソロで登山したが中々にハードな山であった。写真は逆光で見にくいがご容赦下さい。

■西方には木の間隠れに琵琶湖と彼岸の比良山系も望めた。

■目を東方に転ずると眼下に向山が横たわり、その麓を東海道線の列車が進路を90°曲げて通り過ぎていった。まるでジオラマの世界である。

■ほとんど無風であったが、NHKの建屋の陰で風を避け、マッタリと50分ほど昼食を楽しむ。記念撮影をしてから、次の目標の北畠具行の墓に向かって下山する。下山道は登りに比べ傾斜がなだらかで、途中からは擬木の階段になり歩きやすい。

■北畠具行は後醍醐天皇側近の公卿で、「元弘の変」で倒幕に失敗し、鎌倉へ護送の途中、当地にて斬首され、墓は16年後に建立された。今も、地元の人々が手厚く供養しているそうである。

■墓から丸山へは道は無いが、適当に赤テープがあり、上を目指して15分程、よじ登れば難なく頂上に着く。頂上から柏原の町並みが一望できる。

■南東に向かって下山道はよく整備され、途中に立派な祠が祀られている。下山道は多分、本祠への参道であろう。

■柏原駅に向かって中山道をゆったりとそぞろ歩く。人通りもなく、ひっそりと、古い家並みが軒を並べ良く保存され、往時の賑わいが偲ばれる。 (艾屋、息吹堂)

(艾屋、息吹堂) (旅籠、白木屋藤兵衛)

(旅籠、白木屋藤兵衛) (吉村公三郎の生家)

(吉村公三郎の生家)

雑感:

▼清滝山は登山の対象としては物足りないが、展望の良さはそれを補って余りがある。

低山であり積雪も少なく、特に冬場の登山にはお誂え向きである。

▼清滝山徳源院は京極家の菩提寺であり、五代藩主の京極高氏(道誉)は婆娑羅大名と呼ばれた人物であるなど事前に歴史を学んでおくと旅の興趣は一層増すであろう。尚、京極家の遺構(屋敷、庭園跡など)は伊吹山の表登山道でない、もう一つの登山口近くの弥高、上平寺地区にある。

▼清滝山徳源院は桜が有名であり、桜咲く時期に訪れて見たいものである。別の景色が楽しめよう。

▼柏原宿は古い家並みが良く保存され、静かな佇まいで、趣がある。

(以上)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます