はじめに:

最近、鈴鹿の入道ヶ岳に登りジオグラフィカ(フリーソフト、スマホは富士通のM03)と筆者が長年愛用しているGPS専用機「eTrex Vista」(Garmin製)の総合的な比較を行ったので報告する。

なお、今回の比較では、地図画面上での目標点、現在位置、歩いてきた軌跡、及び現在位置の緯度、経度、高度のデジタル表示などに付いてのみ評価した。

(注記)これらの機能以外にルートナビ(前もってルートを設定しておき、現地でルートをガイダンスする)機能もあるが今回は試していない。

1.トラック図及びトラックデータのディスプレイ:

何れの場合でも、地図画面上に目標点(ウエイポイント、WPと略す)、現在位置と歩いてきた軌跡(トラックと呼ぶ)、及び上部の窓には現在位置の緯度、経度、高度がデジタル表示される。

(1)ジオグラフィカのディスプレイ:

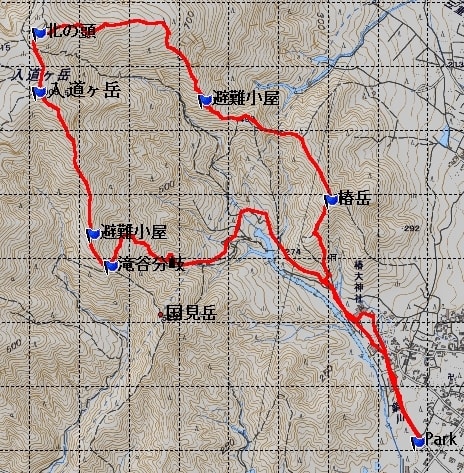

トラック図及びトラックデータの集計表を下図に示す。

ディスプレイは5インチで太陽光の下でも鮮明で視認性は良好である。実用上、問題はなかった。

下図では現在位置が筆者宅であるので地図画面には表示されていないが、上部の窓には筆者宅の緯度、経度、高度が表示されている。

(注記)サイズは略、実物に近い。

(2) eTrex Vistaのディスプレイ:

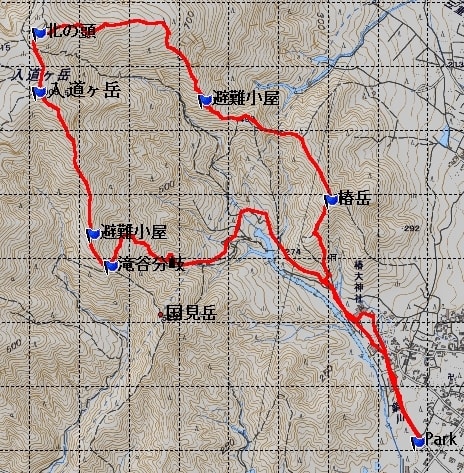

トラック図とトラックデータ(Trip compと呼ばれる)を下図に示す。

スマホに比べると画面サイズが小さいので視認性が悪い点を別にすれば、筆者が長年、使用してきて実用上問題は無かった。

(注記)サイズは略、実物に近い。

2.ウエイポイント(WP、目標点)の設定:

山行に先立って、何の設定もしなければ、周辺の地図と現在位置は表示されるが、進むべきWPが表示されていないのでナビゲーターとしては使い難い。

そこで、最小限、WP(或いはマーカー)を事前に設定しておく必要がある。

(1) ジオグラフィカの場合:

地図をスクロールしWPを画面の中心に移動し、「マーカー追加」ボタンを押すだけでよい。

(2) eTrex Vista の場合:

パソコンでカシミール3Dを起動し、パソコンの地図上でWPを作成し、それをGPS専用機へアップロードする必要がある。

3.パソコンへのデータ転送、トラック図の描画:

(1)ジオグラフィカのトラック図:

GPX(GPSのデータフォマット)データをGooglドライブでパソコンへエキスポートし、ダウンロードするとカシミール3Dが自動的に起動しトラック図が表示される。

実際の登山道はジグザグの個所が多いが図形は滑らかである。これは記録時間間隔が約80秒と長いため、左右の小さな動きが円滑化されるからであろう。

(2)eTrex Vista のトラック図:

カシミール3Dを起動し、GPSをパソコンにUSB接続し、GPSからダウンロードするとトラックが描かれる。

ジオグラフィカの場合と比べるとトラックが稍々ギザギザしているのが分かる。

これは記録時間間隔が20秒で、ジオグラフィカの1/4と短いために左右の動きがより忠実に記録されるためであろう。

4.コストパフォーマンス:

スマホGPSのアップリはフリーソフトで使用は無料である。

一方、GPS専用機は機種により数万円~10万円位で、可成り高価である。

従って、スマホ所有者ならば、GPS専用機はスマホGPSのライバルになり得ない。

5.諸性能、特性の比較:

優劣の評価はコストが全てではないので、念のため、ナビゲーターとしての諸性能・特性を比較してみたが、下記の如くスマホGPSはGPS専用機に勝るとも、劣るものではないことが分かった。

(1) ディスプレイの見易さ:

大画面、鮮明度、視認性などではスマホが圧倒的に優れている。

(2) WPの設定のし易さ:

ジオグラフィカは地図をスクロールし「マーカー追加」ボタンを押すだけでよい。

eTrex Vista の場合はパソコンでカシミール3DによりWPを作成し、アップロードする必要がありハードルは高い。

(3) パソコンへのデータ転送、トラック図の描画精度:

データの転送方法が異なるだけで、何れもカシミール3Dを必要とし、トラック図の出来栄えに差異はない。

(4) 使用時間:

最近のスマホは電池が進化し、3日位持つので、両者に実用的な差異はないようである。

(5) 物理的特性:

eTrex Vista はスマホに比べ、小型、堅牢であるのがメリットかも知れないが決定的な差ではない。小型であることは携帯性は良いがディスプレイが小さく視認性で劣り、堅牢性ではスマホも改善され実用上問題がないレベルに達している。防塵性、防水性も両者、大きな差異はないようである。

6.まとめ:

今回の限られた、基本的な使用に関する限り、GPS専用機よりも断然スマホGPSの方が優れていると言える。但し、最終的な優劣は今後、種々の使用場面・環境、スマホの機種やOSの相違等を勘案して、精度、操作性、信頼性などの評価を俟たねばならないのは勿論である。

(追伸)

ジオグラフィカに付いて詳しく知りたい方は http://geographica.biz/tmp/gps_and_map.pdf をご参照下さい。

雑感:

雑感: