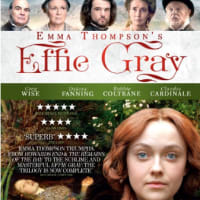

「舟を編む」

[英題:The Great Passage]

監督 石井裕也

出演 松田龍平、宮崎あおい、オダギリジョー

2013

(IMDb)

"On the contrary, Aunt Augusta, I've now realised for the first time in my life the vital Importance of Being Earnest"

(Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest)

「とんでもない、オーガスタ伯母さん、いまこそ生れてはじめて、はっきりわかったんですよ、なによりも『まじめが肝心』だってことが」

(『まじめが肝心』 [新潮文庫に収録、西村孝次訳])

去る3月7日、日本アカデミー賞(第37回)の授賞式が行われた。

選考の対象となるのは主に2013年に公開された映画(厳密には2012年末に公開された作品も含む)。

今回最優秀作品賞の栄誉に輝いたのは、三浦しをん氏の同名小説を原作とした「舟を編む」。

優秀作品賞には他に五作品が選ばれた(「凶悪」、「少年H」、「そして父になる」、「東京家族」、「利休にたずねよ」)。

日本アカデミー賞は、国内の映画賞として非常に大きな影響力をもつ一方で、いくつかの〈限界〉があることも確かだ。

Wikipediaページにも書かれているように、その〈限界〉のひとつは、受賞作品のほとんどが、「認知度の高い」作品に限られてしまうことである。

ともかくも、同賞の結果を受けて、「舟を編む」を観てみた。

私自身、邦画はあまり観ない(上に挙げた六作品のなかで観たことのある映画は「そして父になる」だけである)のだが、この作品にはどこか惹かれるものがあったのだ。

感想―

ひとことで言うならば、私が近年観た邦画のなかでは、間違いなくナンバーワンの作品である。

日本アカデミー賞にせよ、本家であるアメリカのアカデミー賞にせよ、こうした大規模な映画賞というものは、えてしてどこか〈権威的〉で、〈商業主義的〉で、やや〈反発〉したくなる気持ちも多少うまれるものだ。

しかしそれを差し引いても、「舟を編む」は、まさに「最優秀作品賞」にふさわしい、文句なしの良作である。

主演の松田龍平の演技も見事である。

物語の主人公は、馬締(まじめ)という名字の青年。

出版社の営業部で働く彼が異動を言い渡されたことから、ドラマが始まる。

馬締に課せられた新たな仕事は、辞書作り。

気の遠くなるような作業だ。

営業の仕事では〈クビ〉同然の仕事ぶりだった馬締。

しかし辞書作りに取り掛かった彼は、水を得た魚の如く(エサを与えられた馬の如く?)、どんどん仕事にのめりこんでゆく。

これから先はネタバレになるので深入りしないでおこう。

「舟を編む」。

徹底的な〈マジメさ〉ゆえに生じる滑稽さ(⇒喜劇的要素)と、その一方で漂うペーソス(⇒悲劇的要素)との色調の混ざり具合が絶妙である。

さて、美術の話をしよう。

今回は映画「舟を編む」にちなんで、絵画における〈船〉について。

18世紀イギリスを代表する文学者サミュエル・ジョンソンは、1755年に『英語辞典』(A Dictionary of the English Language)を独力で完成させた。

「舟を編む」の主人公・馬締が、多くの人々と協力しながら辞書を作り上げていくのとは対照的だ。

英語史上のみならず、英文学史上の意義も大きいジョンソン博士の『英語辞典』。

これはなにも英国史上初の辞書という訳ではない。

詳しくは上に貼り付けたWikipediaページにも書いてあるが、それ以前にも「英語辞書」なるものは英国に存在した。

しかしそれらの辞書は、(少なくとも現代の辞書と比べると)概して粗雑で、決して完成度の高いものとは言えなかった。

それに比べ、ジョンソン博士の『英語辞典』は、きわめて包括的で、内容的に充実している。

加えて彼の『英語辞典』には英国的なユーモアに富んだ項目も多く、そうした意味で、辞書として〈ユニーク〉である。

そしてこうした〈ユニークさ〉もまた、この『英語辞典』を英語史的・英文学史的に価値あるものにしているのである。

ジョンソン博士の『英語辞典』刊行から20年後の1775年。

この年に生まれたのが、英国ロマン主義を代表する画家ターナーである。

「英国絵画の父」ホガース以来といってよい英国の国民画家であるターナー。

彼の絵画でしばしば取り上げられる主題が、畏敬の念をも覚えさせるほどに〈崇高(サブライム)〉な自然の有り様である。

こうした自然の力を前にすると禁じ得ない、人間存在そのものの卑小さについての思いもまた、彼の絵画を特徴づける一要素だ。

こうしたターナーの自然観が凝縮された彼の代表作が、《戦艦テメレール》ではないだろうか。[下図参照]

いま貼り付けたWikipediaページにもあるが、2005年に英国で行われた投票によると、ナショナルギャラリー(ロンドン)に所蔵されている本作が、イギリス国民が最も愛する絵画ということになるらしい。

ターナー自身は他にも〈船〉を主題とした作品を多く遺しており、またフランスにおけるロマン主義絵画の先駆者ジェリコーや、彼に影響を受けたドラクロワも〈船〉を扱った印象深い絵画を描き上げている。[下図参照]

こうしたターナー、ジェリコー、ドラクロワの作品をみるにつけ、(海上の)〈船〉というものが、きわめてロマン派的なテーマなのだろうなということをつくづく思う。

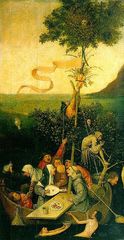

〈船〉ということでさらに言えば、ヒエロニムス・ボスの《愚者の船》も思い起される。[下図参照]

絵画における〈船〉については、また時間のあるときに調べてみたい。

最後に―――

このページのトップにも引用を載せたが、オスカー・ワイルドは『まじめが肝心』(The Importance of Being Earnest)という喜劇を書いている。

邦訳は新潮文庫の『サロメ・ウィンダミア卿夫人の扇』(西村孝次訳)にも収録されている。

またコリン・ファースの主演で映画にもなり、こちらの邦題は「アーネスト式プロポーズ」となっている。

映画の邦題の苦心ぶりにも窺われるように、原題にある"Earnest"という言葉はひとつの〈掛け言葉〉となっており、直訳では原題のニュアンスを汲みきれない。

ワイルド独特のユーモアの効いたこの喜劇と同様に、今回の映画「舟を編む」のエッセンスもまた〈マジメが肝心〉なのである。

最後にひとこと言うならば、The Importance of "Watching" Earnest といったところだろうか。

〈マジメって、面白い〉。