名人を獲る 評伝米長邦雄

著 田丸昇

最近出版されたばかりの本です。

それがたまたま図書館の新書コーナーにあったので、すかさず借りてきました。

本書の内容は題目にもあるように、将棋の棋士だった米長邦雄さんの一代記です。

なお、著者の田丸さんも同じく棋士で、米長さんの弟弟子にあたります。

私は昔からの将棋ファンですが、特に米長さんは大好きで、彼の著書は何冊か購読していました。

米長さんはツイッターもやっていて、私が唯一フォローしていたのも彼のものでした。

しかし2012年、惜しまれながらご逝去されました。

69歳でした。

その米長さんの一代記をじっくりとまとめてくれました。

棋士としての米長さんを書いた部分が多いですが、将棋連盟の会長としていろいろな苦難に対応した時期のものが興味深いです。

その米長さんの名言にこんなものがあります。

「三人の兄たちは頭が悪いから東大に行った。

私は頭が良いから将棋の棋士になった」

米長さんは5人兄弟の四男で、下に妹さんがおられます。

上の三人はすべて東大合格。

しかも長男さんはその高校で初めての合格者だと言いますから、かなりの秀才だと分かります。

実家は家計が苦しく、幼少時はかなり苦労されたといいます。

棋士としては若いうちから頭角を現して、次第にタイトルを獲得していきます。

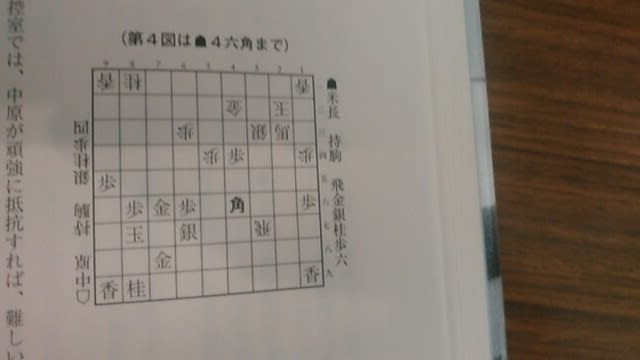

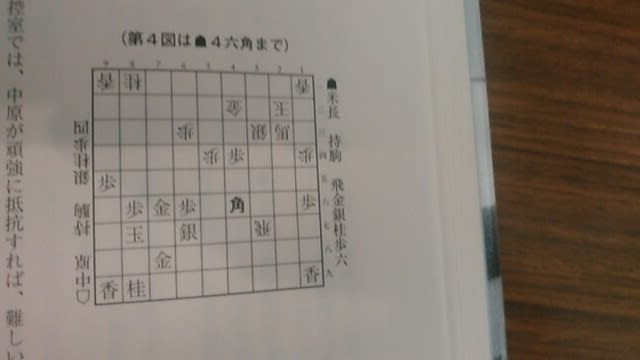

しかし、どういうわけか棋界のトップである「名人位」には手が届きませんでした。

ライバルである中原さんに挑戦するもことごとく跳ね返されてしまいます。

そして一九九三年、六回目の挑戦でついに念願の名人位を手に入れました。

この時49歳と11カ月です。

今の藤井3冠と比べると2倍半以上ですから、素晴らしいものです。

この時の名言に「惜福」という言葉があります。

これは私も良い言葉だと感銘を受けました。

米長邦雄さんの波乱万丈の一代記は、読みごたえがありますね。

将棋の棋譜はそれほどないので将棋を知らない方にもお勧めです。

米長さんが亡くなられてからもう10年も経ったとは、感慨深いですね。

著 田丸昇

最近出版されたばかりの本です。

それがたまたま図書館の新書コーナーにあったので、すかさず借りてきました。

本書の内容は題目にもあるように、将棋の棋士だった米長邦雄さんの一代記です。

なお、著者の田丸さんも同じく棋士で、米長さんの弟弟子にあたります。

私は昔からの将棋ファンですが、特に米長さんは大好きで、彼の著書は何冊か購読していました。

米長さんはツイッターもやっていて、私が唯一フォローしていたのも彼のものでした。

しかし2012年、惜しまれながらご逝去されました。

69歳でした。

その米長さんの一代記をじっくりとまとめてくれました。

棋士としての米長さんを書いた部分が多いですが、将棋連盟の会長としていろいろな苦難に対応した時期のものが興味深いです。

その米長さんの名言にこんなものがあります。

「三人の兄たちは頭が悪いから東大に行った。

私は頭が良いから将棋の棋士になった」

米長さんは5人兄弟の四男で、下に妹さんがおられます。

上の三人はすべて東大合格。

しかも長男さんはその高校で初めての合格者だと言いますから、かなりの秀才だと分かります。

実家は家計が苦しく、幼少時はかなり苦労されたといいます。

棋士としては若いうちから頭角を現して、次第にタイトルを獲得していきます。

しかし、どういうわけか棋界のトップである「名人位」には手が届きませんでした。

ライバルである中原さんに挑戦するもことごとく跳ね返されてしまいます。

そして一九九三年、六回目の挑戦でついに念願の名人位を手に入れました。

この時49歳と11カ月です。

今の藤井3冠と比べると2倍半以上ですから、素晴らしいものです。

この時の名言に「惜福」という言葉があります。

これは私も良い言葉だと感銘を受けました。

米長邦雄さんの波乱万丈の一代記は、読みごたえがありますね。

将棋の棋譜はそれほどないので将棋を知らない方にもお勧めです。

米長さんが亡くなられてからもう10年も経ったとは、感慨深いですね。