現代企画室より、10月に刊行された新刊。とても重要な本だと思うので、これから何度か取り上げることになる予感がする。

ユダヤ系フランス人の著者エリック・アザンが、2006年の5月から6月にかけてヨルダン川西岸地区を訪問した記録である。著者アザンのプロフィールについては、翻訳者の益岡賢さんのホームページにて、本の紹介とともに以下のページの下部に掲載されている。

http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/books/hazan.html

2006年の5月・6月というのがどういう時期だったかというと、まず1月のパレスチナ評議会選挙でハマスが単独過半数を得て勝利した。それを受けて、欧米・日本など、PLO主流派ファタハ主導の「和平」を画策してきた「支援国」は、このただでさえ貧しいパレスチナの住民に経済制裁を加えると言う、現地の人々の民意を踏みにじる行為に出た。その流れの先頭に立ち、かつそれを追い風にしたイスラエルがガザ地区に軍事攻勢をかけ、ヒズボラの挑発を引き込みレバノン爆撃にまで至るのが7月~8月。アザンの訪問は、ちょうどその直前ということになる。

といって、そういう時期だから特別に現地が緊迫していたなどと、勘違いしてはならない。占領下パレスチナにおいて「平穏な状態」など、原則としてないからだ。ある一時期と比較して相対的に、ということはあっても、我々日本人が普通に思い浮かべる「平穏」はない。それだからこそ、アザンはまえがきにおいて、いきなりこんな風に切り出す。

「この時期、ヨルダン川西岸は平穏で、殺される若者は一週間に五、六人といったところだった」

さて、たった今も僕は「占領下」という言葉を簡単に使ってしまった。だが、本書を読みながらつくづく思ったのは、そうした決まり文句に頼ることが、パレスチナの現状を伝えることからどれほど隔たってしまうものなのか、ということだった。いや、単に隔たっているだけならまだいい。時に、パレスチナのことを伝えたいという情熱を持っているその人自身が、現実に起きていることを覆い隠してしまうこともあるのが問題なのだ。

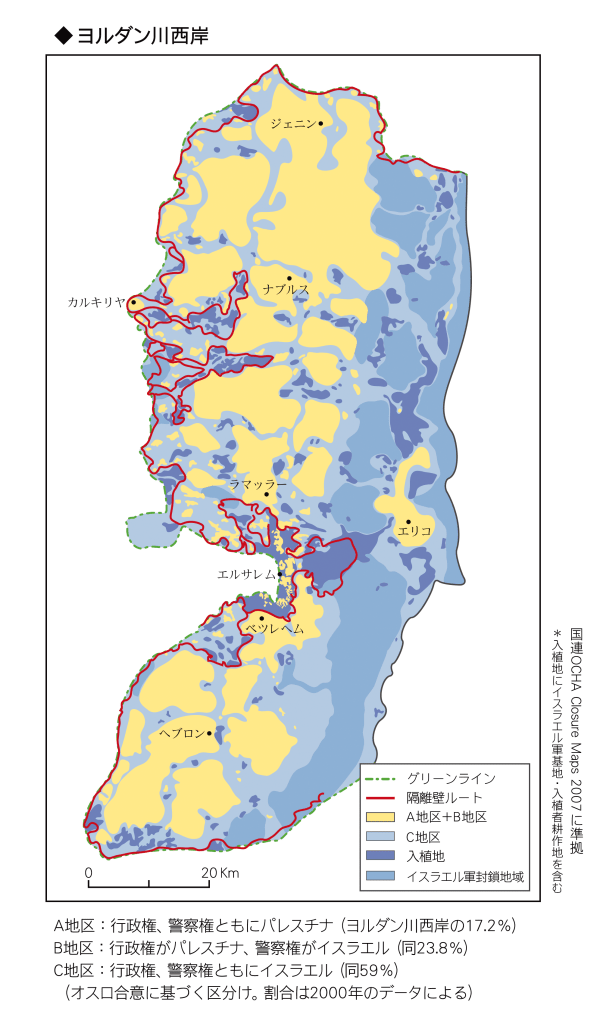

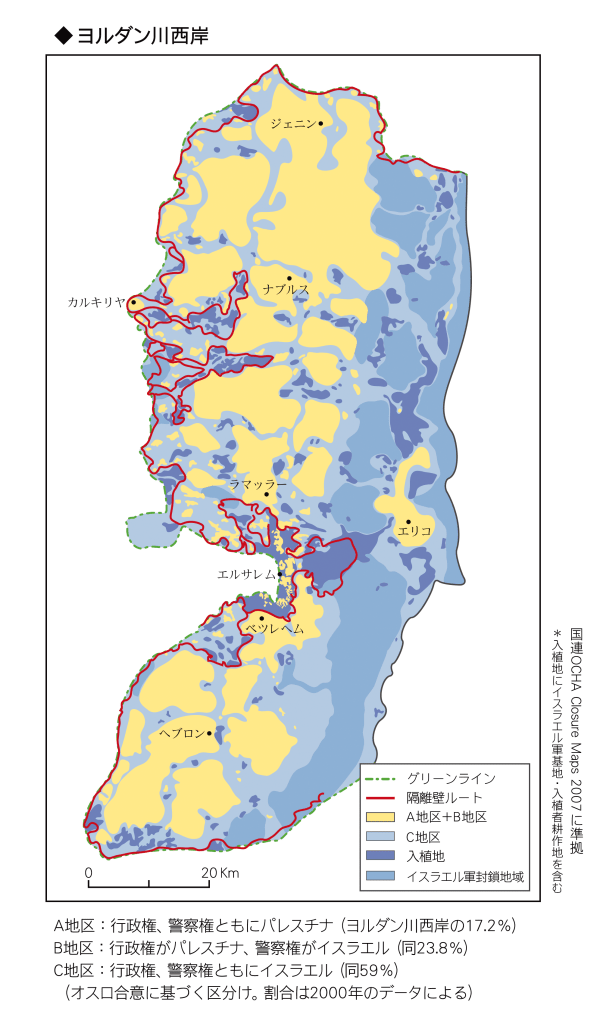

この本ではナブルス、カルキリヤ、ヘブロンとその郊外の村々を訪れた著者による観察、現地の人々へのこまめなインタビューなどによって、いわゆる「占領下」パレスチナの過酷な生活が浮き彫りになっている。しかし、そのような趣向のルポルタージュは過去にも数多くあった。そうしたものを今まで読んでいなかった人なら、アザンの本書を読んでまず単純に「こんなひどいことが!」と衝撃を受けるだろう。それはそれで、もちろん大事なこと。

この本ではナブルス、カルキリヤ、ヘブロンとその郊外の村々を訪れた著者による観察、現地の人々へのこまめなインタビューなどによって、いわゆる「占領下」パレスチナの過酷な生活が浮き彫りになっている。しかし、そのような趣向のルポルタージュは過去にも数多くあった。そうしたものを今まで読んでいなかった人なら、アザンの本書を読んでまず単純に「こんなひどいことが!」と衝撃を受けるだろう。それはそれで、もちろん大事なこと。

ただ、本書の特徴とは、僕が思うに、そうしたパレスチナ人を襲う不幸の羅列にあるのではない。かといって、「それでもがんばる健気なパレスチナ人」を強調するものでもない。それよりも、今ここで起きていることの意味を本当にわかってしまう、しかも気負いなくそれをやってしまっているところがすごいと思うのだ。

パレスチナの現状についてまわる「占領」という言葉は曖昧だ、とアザンは断ずる。僕もそう思う。いや、なぜ今までそれをはっきり意識できなかったのか、自分を情けなくも思う。

ここにある「占領」は、固定的な一つの状態ではない。それは常に動き回り、パレスチナ人を飲み込もうとし、彼らが身をよじって逃れるたびに、形を変えてさらに覆いかぶさり、気がつくとパレスチナ人の身をよじるスペースはどんどん狭まっていく。これは一体何なのか。

これは併合のプロセスである。イスラエルはパレスチナを「占領」したいのではない。併合したいのだ。

なんの、それなら昔から知っているよ、と思う人もいるかも知れない。僕も、頭のはじっこでは「今に始まった話じゃない」と考えている。

だけど、それならばなぜ、「占領」という言葉に安直に寄りかかることができたのだろう?「占領」という言葉は、一時的な、軍事的な要請で、といったニュアンスが芯に入っている。その言葉に、僕自身が騙されていたいと思っていたのではないか?一時的なものは長く続かない、いつか放棄されるだろう、そこを占領していることのデメリットの方が大きくなる日が来る・・・・そうしたイスラエル側の合理的な判断に期待していたところが、ほんのわずかなりともあった気がする。

だが本書を読んで、最早そうした期待は無意味であることが決定的に確認された。方針は軍事的な要請からの占領などではない。表面がどんなにそう見えても、本質はいささかもそうではない。イスラエルの方針は併合なのだ。最初から。徹頭徹尾。右も左も、穏健派も強硬派も関係なく。

ヨルダン川西岸を縦横に切り刻む「分離壁」について、アザンは言う。

この結論は、この著者ゆえに出された結論、ではないだろう。ついにパレスチナ/イスラエルの現状がそれを隠しおおせないところにまで行き着いた、その時代が下した結論、と言うべきものではないだろうか。

一方で、時代がどう変わろうとも、変わらないものがある。それはパレスチナ人の、「ユダヤ人(イスラエル人)と仲良くやっていける」という確信である。だって、昔は仲良く暮らしていたんだから、と。

シオニストは敵だ。イスラエル兵は脅威だ。入植者は鬼畜だ。──だけど、「ユダヤ人」が悪いわけではない。これほどひどい目に会いながら、それでも「ユダヤ人とやっていける」と素朴に言ってのけるパレスチナ人(ハマス支持、ファタハ支持を問わず)の依然として多いことに、アザンは瞠目する。

彼らはある意味で、「パレスチナ国家をあきらめている」。だが、「イスラエル」が「パレスチナ」に生まれ変わることは、決してあきらめていない。そのための基礎、人の心という基礎を揺るぎなく確保している。

P-naviのビーさんも解説で触れているとおり、「一国家解決」の妥当性がいよいよ明らかになってきた、と思う。そのことに気づかせてくれる本でもある。定価1500円のコンパクトな本で、地図や写真も興味深い。パレスチナに関心のある方は、ぜひ手にとってもらいたい。

ユダヤ系フランス人の著者エリック・アザンが、2006年の5月から6月にかけてヨルダン川西岸地区を訪問した記録である。著者アザンのプロフィールについては、翻訳者の益岡賢さんのホームページにて、本の紹介とともに以下のページの下部に掲載されている。

http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/books/hazan.html

2006年の5月・6月というのがどういう時期だったかというと、まず1月のパレスチナ評議会選挙でハマスが単独過半数を得て勝利した。それを受けて、欧米・日本など、PLO主流派ファタハ主導の「和平」を画策してきた「支援国」は、このただでさえ貧しいパレスチナの住民に経済制裁を加えると言う、現地の人々の民意を踏みにじる行為に出た。その流れの先頭に立ち、かつそれを追い風にしたイスラエルがガザ地区に軍事攻勢をかけ、ヒズボラの挑発を引き込みレバノン爆撃にまで至るのが7月~8月。アザンの訪問は、ちょうどその直前ということになる。

といって、そういう時期だから特別に現地が緊迫していたなどと、勘違いしてはならない。占領下パレスチナにおいて「平穏な状態」など、原則としてないからだ。ある一時期と比較して相対的に、ということはあっても、我々日本人が普通に思い浮かべる「平穏」はない。それだからこそ、アザンはまえがきにおいて、いきなりこんな風に切り出す。

「この時期、ヨルダン川西岸は平穏で、殺される若者は一週間に五、六人といったところだった」

さて、たった今も僕は「占領下」という言葉を簡単に使ってしまった。だが、本書を読みながらつくづく思ったのは、そうした決まり文句に頼ることが、パレスチナの現状を伝えることからどれほど隔たってしまうものなのか、ということだった。いや、単に隔たっているだけならまだいい。時に、パレスチナのことを伝えたいという情熱を持っているその人自身が、現実に起きていることを覆い隠してしまうこともあるのが問題なのだ。

この本ではナブルス、カルキリヤ、ヘブロンとその郊外の村々を訪れた著者による観察、現地の人々へのこまめなインタビューなどによって、いわゆる「占領下」パレスチナの過酷な生活が浮き彫りになっている。しかし、そのような趣向のルポルタージュは過去にも数多くあった。そうしたものを今まで読んでいなかった人なら、アザンの本書を読んでまず単純に「こんなひどいことが!」と衝撃を受けるだろう。それはそれで、もちろん大事なこと。

この本ではナブルス、カルキリヤ、ヘブロンとその郊外の村々を訪れた著者による観察、現地の人々へのこまめなインタビューなどによって、いわゆる「占領下」パレスチナの過酷な生活が浮き彫りになっている。しかし、そのような趣向のルポルタージュは過去にも数多くあった。そうしたものを今まで読んでいなかった人なら、アザンの本書を読んでまず単純に「こんなひどいことが!」と衝撃を受けるだろう。それはそれで、もちろん大事なこと。ただ、本書の特徴とは、僕が思うに、そうしたパレスチナ人を襲う不幸の羅列にあるのではない。かといって、「それでもがんばる健気なパレスチナ人」を強調するものでもない。それよりも、今ここで起きていることの意味を本当にわかってしまう、しかも気負いなくそれをやってしまっているところがすごいと思うのだ。

パレスチナの現状についてまわる「占領」という言葉は曖昧だ、とアザンは断ずる。僕もそう思う。いや、なぜ今までそれをはっきり意識できなかったのか、自分を情けなくも思う。

ここにある「占領」は、固定的な一つの状態ではない。それは常に動き回り、パレスチナ人を飲み込もうとし、彼らが身をよじって逃れるたびに、形を変えてさらに覆いかぶさり、気がつくとパレスチナ人の身をよじるスペースはどんどん狭まっていく。これは一体何なのか。

これは併合のプロセスである。イスラエルはパレスチナを「占領」したいのではない。併合したいのだ。

なんの、それなら昔から知っているよ、と思う人もいるかも知れない。僕も、頭のはじっこでは「今に始まった話じゃない」と考えている。

だけど、それならばなぜ、「占領」という言葉に安直に寄りかかることができたのだろう?「占領」という言葉は、一時的な、軍事的な要請で、といったニュアンスが芯に入っている。その言葉に、僕自身が騙されていたいと思っていたのではないか?一時的なものは長く続かない、いつか放棄されるだろう、そこを占領していることのデメリットの方が大きくなる日が来る・・・・そうしたイスラエル側の合理的な判断に期待していたところが、ほんのわずかなりともあった気がする。

だが本書を読んで、最早そうした期待は無意味であることが決定的に確認された。方針は軍事的な要請からの占領などではない。表面がどんなにそう見えても、本質はいささかもそうではない。イスラエルの方針は併合なのだ。最初から。徹頭徹尾。右も左も、穏健派も強硬派も関係なく。

ヨルダン川西岸を縦横に切り刻む「分離壁」について、アザンは言う。

・・・壁はイスラエル「左派」の計画──「彼らのものは彼らに、我々のものは我々に」──を実現する手段であるという議論は、一見、説得力があるように思える。けれども、この議論は完全な欺瞞である。「壁」だけを考えるのではなく、<壁+入植地+通行禁止道路+立入禁止軍事地域+検問所>の集合体を考える必要がある。それを考えると、「彼らのもの」など存在しない。(P144-145)

「壁」というのは偽りの言葉である。「占領」という言葉も、やはり現実を偽っている。私たちは、「併合」を語らなくてはならない。(P146)

この結論は、この著者ゆえに出された結論、ではないだろう。ついにパレスチナ/イスラエルの現状がそれを隠しおおせないところにまで行き着いた、その時代が下した結論、と言うべきものではないだろうか。

一方で、時代がどう変わろうとも、変わらないものがある。それはパレスチナ人の、「ユダヤ人(イスラエル人)と仲良くやっていける」という確信である。だって、昔は仲良く暮らしていたんだから、と。

シオニストは敵だ。イスラエル兵は脅威だ。入植者は鬼畜だ。──だけど、「ユダヤ人」が悪いわけではない。これほどひどい目に会いながら、それでも「ユダヤ人とやっていける」と素朴に言ってのけるパレスチナ人(ハマス支持、ファタハ支持を問わず)の依然として多いことに、アザンは瞠目する。

彼らはある意味で、「パレスチナ国家をあきらめている」。だが、「イスラエル」が「パレスチナ」に生まれ変わることは、決してあきらめていない。そのための基礎、人の心という基礎を揺るぎなく確保している。

P-naviのビーさんも解説で触れているとおり、「一国家解決」の妥当性がいよいよ明らかになってきた、と思う。そのことに気づかせてくれる本でもある。定価1500円のコンパクトな本で、地図や写真も興味深い。パレスチナに関心のある方は、ぜひ手にとってもらいたい。