ソーラーの輝き

今日は終戦記念日である。だが、孫崎享氏の『戦後史の正体』を読めば、8月15日にさして意味などないことがわかる。9月2日の米戦艦ミズーリ艦上での降伏文書への調印式こそが日本の敗戦記念日である。

この最初の降伏文書の布告は

日本を米軍の軍事管理下におき、公用語を英語とする

通貨を米軍の軍票とする

となっていたという。重光葵の死をかけた折衝によって、これは撤回されたが、蛇の生殺しのような戦後60年よりも、米ドルを使い、米語が公用語になっていた方が敗戦=米国の統治国という戦後日本のリアリティがより伝わっていたかもしれない。

さて、威容を誇った我が旧大日本帝国海軍に残された戦艦は「長門」一隻であった。戦後有名になった「大和」も「武蔵」も戦中には存在そのものが極秘だったこともあり、戦前と戦中に我が日本海軍を代表する戦艦として帝国国民から親しまれていたのは、長門・陸奥であった。だが、長門も戦後、米軍に押収され、ソ連に対する核の威力のデモンストレーションとして、ビキニ環礁での原爆実験の犠牲となり1946年7月に沈む。40サンチの巨砲を備えた鋼の固まりも核の威力の前には不沈ではなかった。

さて、戦艦が強大な兵器によって藻屑と化すシーンは、アニメにも繰り返し登場する。最も印象的なそのひとつは、「銀河英雄伝説」に登場するイゼルローン要塞の主砲「トール・ハンマー(Thor's Hammer)」であろう。その出力は9億2400万MWとされており、一撃で数千隻の艦船を消滅させることが可能とされている。事実、何度もそれを行なっている。

さて、戦艦が強大な兵器によって藻屑と化すシーンは、アニメにも繰り返し登場する。最も印象的なそのひとつは、「銀河英雄伝説」に登場するイゼルローン要塞の主砲「トール・ハンマー(Thor's Hammer)」であろう。その出力は9億2400万MWとされており、一撃で数千隻の艦船を消滅させることが可能とされている。事実、何度もそれを行なっている。再稼動した大飯原発3号機と4号機の出力はそれぞれ118万kW、すなわち、1180MWであるから、トール・ハンマーの一回の照射分の80万分の1でしかないことがわかる。アニメ上の想定ながら、これほどの出力をもてるのは、イゼルローン要塞が核融合で動いているからである。

では、核に頼らない兵器はあるのか。となれば、ガンダムにおけるギレン総裁の名演説が、まず思い起こされる。

「我が忠勇なるジオン軍兵士達よ、今や地球連邦軍艦隊の半数がわがソーラ・レイによって宇宙に消えた。この輝きこそ、我等ジオンの正義の証しである。決定的打撃を受けた地球連邦軍に如何ほどの戦力が残っていようとも、それは既に形骸である。敢えて言おう、カスであると」

ソーラ・レイとは、サイド3にある密閉型コロニーをまるごと巨大なビーム砲に改造したもので、ア・バオア・クーに三方向から進行する地球連邦の宇宙艦隊のうちの一艦隊を完全消滅させた(注)。ソーラーの輝きはまさに圧倒的である。

(注)太陽光線を受けてエネルギー変換していたが、厳密には太陽光線そのものを発射したわけではない。太陽光線そのものを使ったのは、連邦がソロモン戦において使用した「ソーラーシステム」である。

エナジーの狩人たち

いまでこそ、私たちは、原発という核のエネルギーも石油というエネルギーも手にしている。だが、今から150年前の工業国の主力エネルギーは石炭であった。そして、石炭が枯渇すれば、文明社会が崩壊するのではないか、と本気で懸念している人たちがいた。化石燃料がなくなれば、太陽しかない。そう考えた彼らは、まさにソーラ・レイの壮大な実験に着手したのである。

いまでこそ、私たちは、原発という核のエネルギーも石油というエネルギーも手にしている。だが、今から150年前の工業国の主力エネルギーは石炭であった。そして、石炭が枯渇すれば、文明社会が崩壊するのではないか、と本気で懸念している人たちがいた。化石燃料がなくなれば、太陽しかない。そう考えた彼らは、まさにソーラ・レイの壮大な実験に着手したのである。その一人が、オーギュスタン・ムーショ(Augustin Mouchot, 1825年4月2日~1912年10月4日)だった。

ムーショはスミュール・アン・ノーソア(Semur-en-Auxois)に生まれた。彼はまずMorvan(1845~1849年)、後にジジョン(Dijon)の小学校の教師をしていた。続いて、Alençon(1853~1862年)、 Rennes and Lycée de Tours (1864~1871)年には中学で数学を教えていた。その間、1852年に数学、1853年に物理学の学士を得ている(5)。

ムーショが、ソーラーエネルギーの実用化への研究に着手したのは、まさにこの期間中であった(3,5)。ムーショの仕事のベースとなったのは、1767年に初めてソーラーオーブンに成功したホラティウス-ベネディクト・デ・ソシュール(Horace-Bénédict de Saussure)と1838年にPyrheliometerを発明したクロード・プイエ(Claude Pouillet)の仕事である(3)。1860年にムーショは、ソーラークッキングの調査を始め(1,5)、エネルギー転換実験に着手する(3)。それは、水を満たした大釜をガラスで囲い、水が沸騰するまで日差しにさらすというものだった(1,5)。だが、この簡単な装置ではお湯は沸いたものの、ごく少量の蒸気しか発生しなかった(1)。

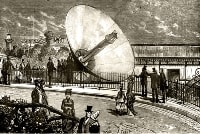

そこで、ムーショは、鉄の大釜に光を集める反射鏡を加えた。こうして小さくても、小さな蒸気機関を動かすことに成功した。ムーショは、1861年に太陽で発電をする最初のマシンで特許をとった(1,4)。1866年8月、ムーショは、このソーラー熱収集器をパリで展示する。ムーショの装置に感銘を受けたナポレオン3世は財政援助を行なった。ムーショは装置をさらに改良し、実験の規模を広げることにそれを使った(1,5)。1869年、ムーショは、ソーラーエネルギーに関する最初の書物、『太陽熱とその産業への適用(Le Chaleur Solaire et les Applications Industrielles)』を執筆・出版する。それは、ムーショが構築した最大のソーラー蒸気機関の除幕式とあわせてなされた(1,5)。このエンジンは、1871年のプロイセン・フランス戦争中にパリが陥落するまで展示されていた(1)。

ソーラー集光器(1869年)

1872年9月、ムーショは、実験用太陽発電機をツアーライブラリ(Tours library)に設置するため、アンドルエロアール総協議会(General Council of Indre-et-Loire)から補助金を受ける。1875年10月4日には、科学アカデミーに発電に関する論文をプレゼンし、同年12月には、この装置は最適の日光下では分あたり140リットルの蒸気量を供給すると発表した。1876年末、ムーショは1878年に開催される万国博用のエンジンを開発するため、教職から引退する許可を省に求めた。そして1877年1月には、資材の購入とさんさんと日光がふりそそぐフランスのアルジェリアでソーラー・エンジンの試験を実施する補助金を得た。

科学ミッションの指導官(The director of science missions)は、アルジェリアの知事にムーショを推薦し、「科学と大学の栄光」のためフランスに対する彼のミッションの重要性を強調した(1)。ムーショは、アルジェリアの好条件下で野心満々の装置で働いた(3)。

万国博覧会でのソーラー集光器(1878年)

1878年にパリに戻ったムーショが万博で展示したエンジンは、4m以上もある鏡と79.5リットルのボイラーからなる巨大なものだった。ボイラーは7気圧を発生させ、製氷機を動かした(1)。ソーラーパワーから氷が製造される。これが審査官を感動させ、ムーショは、ゴールド・メダルを受賞したのだった。だが、この栄光の直後にムーショへの補助金は打ち切られてしまう(1,3)。

ムーショのアシスタントであったアベール・ピーフル(Abel Pifre)は、それにもめげず、まだその仕事を続けていた。1882年にチュイルリー庭園(Jardin des Tuileries)では、ソーラー動力付きの印刷機のデモンストレーションが行なわれた。当日は曇天であったが(3)、マシンはソーラー新聞(Le Journal du Soleil)と命名されたデモンストレーション用の新聞を毎時500部で印刷する印刷機を動かすことができた(1,3)。

アベール・ピーフルのソーラー動力印刷機(1882年)

だが、ムーショそのものは、教職に戻った。そして、1912年にパリで死んだ(5)。

ムーショがソーラーエネルギーに関心をもったのは、エネルギー枯渇への危機感だった。祖国フランスは、限りある石炭埋蔵量でハンディを負っている。19世紀後半の工業世界で競争するには、それ以外のエネルギー源が必要である。そのあせりがムーショを太陽エネルギーに注目させた(2)。事実、ムーショはこんなことを述べている。

「結局、産業は、もはやその巨大な拡大を満たすためにヨーロッパでは資源を見つけられないだろう...。石炭は確実に使い果たされるであろう。そのとき、産業は何を行うのだろうか?」(5)

では、ムーショの先駆的な取組みへの補助金はなぜ打ち切られてしまったのだろうか。その理由のひとつが二国間貿易自由化政策のあおりだった。1860年、英仏二国間において締結されたコブデン=シュバリエ条約(Cobden-Chevalier Treaty)によって、英国は保護関税をほぼ全廃し、これによって、石炭価格の下落が起こる。このため、フランス内での石炭価格が廉価になったことで、オルタナティブ・エネルギーの研究がすぐには必要なくなったのである(1,3)。フランス政府は、ソーラーエネルギーは不経済であるとの評価を下し、ムーショの研究をもはや重要でないものとし、その補助金を打ち切ったのだった(1)。

だが、それ以外にも問題があった。ムーショのエンジン、彼の1874年に行った展示品は、ボイラーに日光を集中させるため、5㎡の反射器を用いていた。それによって産み出されたのはなんと0.5馬力であった(2)。

はへ。

ちょ、ちょっと、まっていただきたい。数字の記述ミスではあるまいか。では、灼熱の大地、エジプトのギラギラと光り輝く太陽の下に1200㎡をば、畳830枚、文字通り千畳敷も鏡を敷き詰めた後のフランク・ショーマンのプロジェクトの出力はどうであろう。

なんと55馬力であった。

はうっ。

原発を原動力に機動する人造ロボット、鉄腕アトムの想定上の出力は10万馬力であり、後には100万馬力に改造されている。なんという出力の違いであろう。8マンが弾よりも早く走ることができたのも、内蔵の小型原子炉を動力源としていたからである。ベルトのバックルには原子炉を冷却するタバコ型の強化剤が仕込んであり、時には、貯水槽に穴を開けて水をかぶるなどの方法で原子炉を冷却していたが、10万Kwの電撃を放つことができた。ここにこそ、原発の威力がある。

拡散したエナジーで生きる

だが、ムーショのプロジェクトがすべて失敗したわけではない。例えば、ムーショの折りたたみ式のソーラー熱オーブンは、30分もかからず、生からポットローストを料理できた。また、フランスのブランデー産業用に設計されたソーラー蒸留器も同じく成功し、一時間に20リットルの割合でワインをブランデーに転換していた(2)。

ここで重要なことは、拡散されたエネルギー源ソーラーは、熱源としては非常に効率的で、お湯を作ったりすることには威力を発揮するものの、蒸気機関による機械的運動にはよく転換されないということだ。ソーラーパネル自動車は可能かもしれないが、ソーラー飛行機は難しい。

ジョン・マイクル・グリアは、ここから、ソーラー・エネルギーによって、文明社会が維持できるということは幻想にすぎないとして、ウランと石油が枯渇した以降の没落世界のエネルギーについて論じていく(続)。

【引用文献】

(1) Mouchout, Auguste, The energy library, Jul 30, 2009.

(2) John Michael Greer, The Wealth of Nature: Economics as if Survival Mattered, New Society Publishers, May 31, 2011.

(3) The 19th Century Solar Engines of Augustin Mouchot, Abel Pifre, and John Ericsson, February 29, 2012.

(4) The history of solar power, ThinkQuest Project

(5) ウィキペディア

ムーショの写真は文献(1)から

ソーラー集光器の絵は文献(3)から

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます