前回のブログで、私たちがたいがいイメージする未来は、ハイテクな宇宙か一挙の文明崩壊である。そして、宇宙に進出する人類というイメージは、『伝説巨人イデオン』にせよ、藤子・F・不二雄の『21エモン』にせよ、限りなくあると述べた。

では、「古代」と「宇宙」という単語から何を連想されるだろうか。両者がつながるということがありえるのだろうか。「古代進」と『宇宙戦艦ヤマト』という連想ゲームは、もちろんご法度だ。古代超文明というオカルト・マニアは別して、超ハイテクである宇宙と超ローテクである古代とを結びつけるという前提そのものが、そもそも間違っていると思われるかもしれない。

例えば、宇宙系のアニメを考えてみてほしい。戦闘シーンはあっても、食料をどのように調達しているのか、乗組員たちが当然、日々排出する液体や固形物をどのように処理しているのかというシーンが登場することはまずない。『伝説巨人イデオン』には、ソロシップにおいて親をなくした子どもたちのケアと船内農場での農作業に明け暮れるバンダ・ロッタが登場するのだが、あまりにも農場面積が少ない。となると、宇宙船の住民たちは、どこかの惑星上で栽培された保存食料か人工食料を口にしているか、廃棄物はエネルギーを用いた人工的な処理装置によってリサイクルされているか、処理されていると想像せざるをえない。

月並みの日常生活と異空間の非日常とを融合させる天才ともいうべき藤子・F・不二雄氏の『21エモン』には、芋堀り専用ロボットとして製造されたゴンスケが、宇宙船内の壮大な空間をことごとくイモ畑に改造するというシーンが登場する。トイレすらも撤去して畑にしてしまい、人間としての必然的な生理的現象に直面した主人公の21エモンがこの芋畑をそのために活用したいとゴンスケに依頼し、激怒される場面が描かれ、農業派のマインドの溜飲を大いに下げさせてくれるのだが、このマンガにおける農や排泄物の位置づけは、所詮は笑いを取るためのネタでしかなく、シリアスなものではない。

月並みの日常生活と異空間の非日常とを融合させる天才ともいうべき藤子・F・不二雄氏の『21エモン』には、芋堀り専用ロボットとして製造されたゴンスケが、宇宙船内の壮大な空間をことごとくイモ畑に改造するというシーンが登場する。トイレすらも撤去して畑にしてしまい、人間としての必然的な生理的現象に直面した主人公の21エモンがこの芋畑をそのために活用したいとゴンスケに依頼し、激怒される場面が描かれ、農業派のマインドの溜飲を大いに下げさせてくれるのだが、このマンガにおける農や排泄物の位置づけは、所詮は笑いを取るためのネタでしかなく、シリアスなものではない。バイオスフィアー2の破綻

とはいえ、実際に宇宙で暮らすとなると、農の果たす役割は極めて大きなものとなる。したがって、米国は大真面目にこれを実施した。アリゾナ州オラクルに建設された、巨大な人工生態系密閉空間「バイオスフィアー2」がそれである。人類が宇宙空間に移住する場合、閉鎖された狭い生態系で果たして生存することが出来るのか。この壮大な仮説を検証すべく、1.27haにも及ぶガラス張りの巨大な人工空間が砂漠の中に構築され、酸素、食料、水を自給することを目指した。当初の計画では、2年交替で科学者8名が滞在し、1991年9月から100年継続する予定だった。だが、計画はたった2年後に頓挫する。理由は想定外の事故が多発したためである。

まず、土壌中の微生物の働きが影響して酸素不足状態に陥った。酸素が不足すれば二酸化炭素が増え、光合成が行われるはずだったが、その一部がコンクリートに吸収されたため、二酸化炭素が使えなかった。持ち込んだ熱帯林の樹木もすぐに枯れた。バイオスフィア2内に風がなく、木の幹が強くならなかったためだ。さらに、食料危機も起きた。バナナやサツマイモが栽培されたが家畜の多くは死に、食生活は後半に至るほどに悲惨なものとなった。そのうえ、外界との交流を一切断ち切られた空間では情緒が不安定になり、食の不満足や安全への不安がそれをさらに強めた。これは、複雑な地球の生態系を人工的に作り出すことがどれほど難しいかを見事に物語っている(1)。

まず、土壌中の微生物の働きが影響して酸素不足状態に陥った。酸素が不足すれば二酸化炭素が増え、光合成が行われるはずだったが、その一部がコンクリートに吸収されたため、二酸化炭素が使えなかった。持ち込んだ熱帯林の樹木もすぐに枯れた。バイオスフィア2内に風がなく、木の幹が強くならなかったためだ。さらに、食料危機も起きた。バナナやサツマイモが栽培されたが家畜の多くは死に、食生活は後半に至るほどに悲惨なものとなった。そのうえ、外界との交流を一切断ち切られた空間では情緒が不安定になり、食の不満足や安全への不安がそれをさらに強めた。これは、複雑な地球の生態系を人工的に作り出すことがどれほど難しいかを見事に物語っている(1)。後世に残すべきもの

宇宙に進出する未来という夢は、土台無理だったのだ。では、私たちのリアルな未来はどのようなものになるのだろうか。たびたび登場させているマイケル・グリアが「エコテクな未来」で繰り広げる世界観は、過激で危険極まりない。だが、妙に納得できるものがある。例えば、「エコテクな未来」では、エネルギー問題についてふれているのだが、それも第9章とかなり後の方だ。グリアは言う。

「エネルギー供給が産業社会の最も緊急的な危機だと言うことを受け、読者は、エネルギー問題がなぜこれほど後ろまで放置されてきたのかと疑問に思われるかもしれない。実際、ピーク・オイルの結果について、多くの著作はエネルギー問題に重点をおいている。だが、私の本はそうしていない。というのは、産業社会にはエネルギーは決定的に重要だが、個人への影響は驚くほど間接的なものだからだ。米国でさえ、人々は、エネルギーを食べたり、飲んだり、着たりはしないし、それで生きてもいないのだ」

第8章の仕事では、未来の仕事についてこう語る。

「消費者と農民たちを隔てる食料流通チェーンの仕事が、まず何よりも最初の死傷者であろう。今の工場、倉庫、運送会社、商品取引市場、広告代理業、スーパーマーケット等を可能にしているのは、大量のエネルギー投入だけだ。化石燃料が減少すれば、ほとんどが廃業してしまうことであろう(略)。次世代に北米の求人広告を満たすリストのトップに来る最も有望な候補のひとつは農民だ」

「そして、今日は存在していないが、将来の成長産業となるのは、人間社会と自然世界とのインターフェースで働く職業だ(略)。例えば、害虫を防ぎ、より天敵に魅力的にできること。こうしたエコテクな職業だ」

第12章では科学について、さらに過激な気炎を吐く。

「多くの国家が崩壊し、海面が上昇して降雨ベルトはシフトし、米国では鉄道網は燃料不足で無力化し、古い運河網がシャベルを手にした労働者たちによって再び掘削され、自動車はまさに金持ちの贅沢品だ。軍は西側の山岳一帯でゲリラと戦い、餓えた日本からの難民が北米太平洋海岸に一団となって流れついている。こうした世界において、近代科学にいったいどのような役割がありえるというのだろうか」

グリアは近代科学によほど恨みがあるらしく、『長き没落』の第5章でも科学についてこう主張してみせている。

「私たちが今、最も重要だと考えている技術的進歩は、将来世代からは同じ格付けを得ないかもしれない。20世紀の科学の最大の業績を何だと思うかを今日の人たちに問うてみればいい。おそらく、アポロの月面着陸、コンピューター技術、遺伝コードの発見が返って来るであろう(略)。だが、今から、1000年、2000年、あるいは、1万年後にふり返って、その業績について話すとき、そのリストのトップは、月面着陸でも、コンピューターでも、二重螺旋にもならず、もし、私が正しければ、それは、もっとはるかに重要なものとなるであろう」(これについては、後述)。

さらに第11章の文化では、情報が消え去る危険性をこう訴える。

「現在の情報技術は廉価な化石燃料と産業時代以降には持続可能ではない幅広い複雑な技術の存続に依存している。例えば、インターネットのサーバ上に保存されたデータは、サーバーが中断されない電力があるときにのみ存在する。そして、ほとんどのデータ保存メディアは、ごく短い時間でブレークダウンする。例えば、この書物が印刷されている紙は、今から50年先には、茶色となって砕けていることであろう。そして、それ以外のほとんどのメディアにはさらに短い。未来には、西洋音楽で残されたただ一つの痕跡がビング・クロスビーの25秒の断片となるかもしれない」

ひえぇぇ。めちゃくちゃでんがな。とはいえ、情報損失の恐ろしいリアリティをグリアはローマ崩壊から引き出している。

「例えば、ローマ世界の黄昏では、その文学、科学、哲学的な作品のほとんどの損失を含んでいた。ギリシャ・ローマ文化の最大の創造物のいくつかは、暗黒時代に偶然に作られたテキスト内の断片的な引用としてのみ残存しているだけなのだ。ローマ世界の音楽の伝統は、人類史のどの音楽とも同じほど豊かで複雑だったが、ローマ音楽で残存しているのは、演奏に25秒ほどかかるだけのシングルのメロディーの断片だけなのだ」

日本が誇るJポップスの音楽の大半が消え去り、北島三郎の与作のうち「へぃへいほー」のメロディだけしか残っていないことをイメージしてみてほしい。そして、ある遺跡から偶然、レイザーラモンHGの「フォー」という文字を書き記した古文書が発見される。後世の歴史家は「ほー」と「フォー」の類似性から、北島=ラモン説を提唱するかもしれない。

未来に残すべき技術は有機農法

では、グリアが未来の子孫に残すべき20世紀の科学技術として候補にあげるのは何かというと有機農業なのである。長き没落では、グリアは、こう続けて書いている。

「インドで仕事をしていた英国の農学者アルバート・ハワードは、土の健康と自然循環を重視した農法での実験を始めた(略)。ハワードは、最初は近代的な有機農業を作り出そうと自分の実験結果と西洋の科学的農学をこうした実践と融合させた。その後の研究者、とりわけ、英国のアラン・チャドウィック(Alan Chadwick)と米国のジョン・ジェヴォンズ (John Jeavons)は、ハワードがその仕事を始めるよりもそれほど以前ではない時期にフランスで開発された集約的な園芸法とハワードの発見とを組み合わせた。この結果にルドルフ・シュタイナーによって1920年代に開発されたバイオダイナミック・システムを産みあわせることで、チャドウィックとジェヴォンズは、現在の有機的集約農法の最先端技術であるシステムを開発したのだ。彼らの仕事の結果は、生物圏との関係でオリジナルの農業革命そのものよりも劇的な革命的だ。新たな有機農法は驚くほど生産的で90㎡で一人分の野菜を育てることが可能なのだ。しかも、この収量は、野菜残渣と人糞肥料から作られた堆肥以外は化石燃料も化学肥料も農薬も土壌添加剤も一切必要としない」

『エコテクな未来』でも、この農法についてグリアはこう駄目押ししている。

「商業的有機農業は、慣行農業以上に大きく改良されているが、さらに豊かな持続可能な農法が既に控えている。カリフォルニアのジョン・ジェヴォンズによって1970年代に開拓されたバイオインセンティブ農法は、92㎡の土壌で適切な食を養うことが可能なのだ」

グリアが言うパーマカルチャーもシュタイナーもハワードも有機農業オタクにはなじみが深い名前ばかりだが、誠に不勉強なことに私はアラン・チャドウィック(Alan Chadwick)とジョン・ジェヴォンズ(John Jeavons)については、グリアの本を読むまで知らなかった。だいたい、発音がわからない。そこで、youtubuに「John Jeavons」と打ち込んで検索すると、膨大なバイオインテンシブ農法の動画がヒットし、私にはジョン・ジェヴォンズと聞こえた。

だが、バイオインテンシブ農法そのものは、私が知らなかっただけで、実は、日本語のサイトでは多く紹介されていたのだ。例えば、平賀みどりさんのサイトでは、「バイオインテンシブ農法の大家アラン・チャドウィック、その彼の業績を引き継いだジョン・ジーバンによって書かれた本。少ない面積に野菜、果物、ナッツ、その他大量の作物を少な目の灌漑水で育てながら、同時に地力も蓄える。ジーバン率いるエコロジー・アクションは世界108ヶ国で持続可能な農業やミニ農業を紹介している。「9平方メートルの土地があれば4~6ヶ月の間に140キログラムの野菜や果物を生産できる」とジーバンは言う」とジーバンというカナで既に紹介されていた。

また、カリフォルニア州立大学サンタクルーズ校でバイオインテンシブ農法を実践勉強した「ソーヤ海」さんのサイトもある。さらに、在米生活30年、カリフォリニア州コロナ市在住の水谷光男、加容子さん夫妻のサイトでも、2010年1月6日にバイオインテンシブ農法Ⅰとして、こちらは「ジーヴォンス博士」とカナ書きされていいるが、やはり紹介されているのだ。

まだまだ知らないことがある。しかも、このサイトには、とりわけ、私の興味をそそる一文が載っている。

「農業の小型化といっても、それは新しいのものではありません。4000年前の中国や2000年前のマヤ、南米、ギリシャなどの地域に広範囲に分散していた文明を支えていたのは、小規模で持続可能な農業でした。エコロジーアクションは、約38年をかけてこのような伝統的な農法の基盤となっていた科学的原則を再発見することに打ち込んできました。アリゾナ州のバイオスフィアⅡでは、エコロジーアクションによって提供された技術が主に使用されました。その結果、2年間にわたり80%の食料を、バイオスフイアⅡの中で自給することができました。実験の結果、一人の人間が1年間生きるのに必要な作物は、わずか316㎡、約96坪あれば十分栽培できることがわかったのです」

にゃんだと!。結果として失敗したバイオスフィア2だが、この人工空間内で用いられた「農法」にNGOエコロジー・アクションが開発した「バイオインテンシブ」農法だったと言うのである。しかも、この農法は、古代農法にインスパイアーされて開発されたというののだ。

おおっ、ここで、宇宙と古代がつながった。

さっそく、バイオインテンシブで検索すると、ラテンアメリカを中心に開発途上国で最も活用されているではないか。そして、このサイトには、こうある。

「アグロエコロジーと持続可能農業で博士号を持つアンヘル・マリオ・スエロ(Ángel Mario Suero)は、ハバナ農科大学の教授で、持続可能農業の設立メンバーの一人だ。彼は、キューバでバイオインテンシブ農法の最初のコースをコーディネートした」

画像で見る限り、バイオインテンシブ農法のそれは、オルガノポニコそのものである。古代の伝統農法とアグロエコロジーとキューバは、バイオインテンシブ農法を通じてつながっていた。しかも、それは、グリアの言うエコロジー的遷移からすると、究極の生態系を活用した農法なのである。次回は、バイオインテンシブ農法について、さらにこだわってみたい(続)

【引用文献】

(1)ウィキペディア、写真も

実は、この周期変動についても、イタリアの数理物理学者ヴィト・ヴォルテラ(Vito Volterra)のシンプルな数学モデルにしたがっていることがわかっている。ヴォルテラの数学モデルは、米国の化学者アルフレド・ロトカによっても研究されていたことがわかったため、今日では「ロトカ・ヴォルテラ」の方程式と呼ばれているのだが、この方程式が発見されたきっかけは、第一次世界大戦だった。

実は、この周期変動についても、イタリアの数理物理学者ヴィト・ヴォルテラ(Vito Volterra)のシンプルな数学モデルにしたがっていることがわかっている。ヴォルテラの数学モデルは、米国の化学者アルフレド・ロトカによっても研究されていたことがわかったため、今日では「ロトカ・ヴォルテラ」の方程式と呼ばれているのだが、この方程式が発見されたきっかけは、第一次世界大戦だった。 「遷移のひとつの特徴は、初期と後期における資源利用のやり方の違いだ。遷移の初期段階の生物種は、効率性を犠牲にし、単位時間当たりのバイオマス生産を最大とする傾向にある。そのため、こうした生物種は、この手段によって、子孫のほとんどが子どもが産めるまで成熟することに失敗しても、生産を最大化する。これとは対照的に、遷移系列の後期に典型的な生物種は、バイオマス生産を犠牲にしてさえ、資源利用効率を最大化する傾向がある。このため、個々の子孫へのエネルギー投資を最大化にする傾向がある。

「遷移のひとつの特徴は、初期と後期における資源利用のやり方の違いだ。遷移の初期段階の生物種は、効率性を犠牲にし、単位時間当たりのバイオマス生産を最大とする傾向にある。そのため、こうした生物種は、この手段によって、子孫のほとんどが子どもが産めるまで成熟することに失敗しても、生産を最大化する。これとは対照的に、遷移系列の後期に典型的な生物種は、バイオマス生産を犠牲にしてさえ、資源利用効率を最大化する傾向がある。このため、個々の子孫へのエネルギー投資を最大化にする傾向がある。 フィデル・カストロはわずか数十人のゲリラを持って2万人もの正規軍を打ち破ることができたが、たった300人をもって20万人の軍隊と戦った人物がいる。映画

フィデル・カストロはわずか数十人のゲリラを持って2万人もの正規軍を打ち破ることができたが、たった300人をもって20万人の軍隊と戦った人物がいる。映画 さて、いずれにしても、R選択社会である石油文明は、遷移のルールにしたがえば没落することになる。だが、どのように没落するかが問題だ。図を見ていただきたい。セント・マシュー島のシカのオーバーシュートは図のように、急激に没落している。文明崩壊でイメージされる没落もだいたいこのようなものだ。だが、マイケル・グリアは「長き没落(The Long Descent)」で、文明は崩壊に向かって進みながらも、危機と回復を繰り返しながら、徐々に下方へと階段のステップを降りるように没落していくと考える。その向かうところは、地域コミュニティと持続可能な資源利用に基づく農的社会で、その間、経済は衰退し、エネルギーは慢性的に不足し、公共医療は低下し、政治は混乱し、知識や文化遺産は消失していく。だが、その没落はカタストロフィーではなく、20~30年にわたって続くとグリアは考える(7)。

さて、いずれにしても、R選択社会である石油文明は、遷移のルールにしたがえば没落することになる。だが、どのように没落するかが問題だ。図を見ていただきたい。セント・マシュー島のシカのオーバーシュートは図のように、急激に没落している。文明崩壊でイメージされる没落もだいたいこのようなものだ。だが、マイケル・グリアは「長き没落(The Long Descent)」で、文明は崩壊に向かって進みながらも、危機と回復を繰り返しながら、徐々に下方へと階段のステップを降りるように没落していくと考える。その向かうところは、地域コミュニティと持続可能な資源利用に基づく農的社会で、その間、経済は衰退し、エネルギーは慢性的に不足し、公共医療は低下し、政治は混乱し、知識や文化遺産は消失していく。だが、その没落はカタストロフィーではなく、20~30年にわたって続くとグリアは考える(7)。 だが、私たちがたいがいイメージする未来は、ハイテクな宇宙か、カタストロフィーによる一挙の文明崩壊なのである。宇宙に進出する人類というイメージは、「銀河英雄伝説」にせよ「伝説巨人イデオン」にせよ、軽いものでは藤子・F・不二雄の「21エモン」にせよ、限りなくある。一方、カタストロフィーによる破局イメージも「北斗の拳」にせよ、「バイオレンスジャック」にせよ、「風の谷のナウシカ」にせよ、「未来少年コナン」にせよ、限りなくある。そして、この二つの両極端のイメージしかないのは、グリアによれば黙示録という西洋の宗教観のイメージが大きいというのである(続)。

だが、私たちがたいがいイメージする未来は、ハイテクな宇宙か、カタストロフィーによる一挙の文明崩壊なのである。宇宙に進出する人類というイメージは、「銀河英雄伝説」にせよ「伝説巨人イデオン」にせよ、軽いものでは藤子・F・不二雄の「21エモン」にせよ、限りなくある。一方、カタストロフィーによる破局イメージも「北斗の拳」にせよ、「バイオレンスジャック」にせよ、「風の谷のナウシカ」にせよ、「未来少年コナン」にせよ、限りなくある。そして、この二つの両極端のイメージしかないのは、グリアによれば黙示録という西洋の宗教観のイメージが大きいというのである(続)。

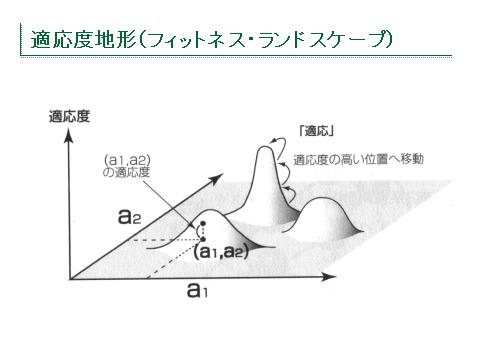

だが、海中の植物で圧倒的に多いのは単細胞の藻類である。藻類は生命が誕生してから38億年のうち30億年も繁栄している(6)。例えば、シアノバクテリアという単細胞の微生物がいる。1992年にジェイムズ・ウィリアムスは、西オーストラリア北西部のエイペクスチャートから34億6500万年にシアノバクテリアの化石を見つけた。シアノバクテリアはかなり進んだ微生物だけに、これほど古くから存在していたとはこれまで想定されていなかった。しかも、シアノバクテリアは15億年前に多様化して以来、今もほとんど変化していない。本質的に過去のタイプと現在のとは区別が付かないのだ。抗生物質耐性菌が問題となるように微生物は驚くべき速度で進化することができる。では、なぜ、シアノバクテリアはほとんど変わらずにいられるのか。アンドルー・H.・ノールは、急速に進化する生物がいる一方で、ほとんど進化しない生物がいる理由は、1932年にシューアル・ライトが導入した遺伝子と環境の相互作用、「適応地形」の概念からわかると指摘する。例えば、ミシガン州立大学の微生物学者リチャード・レンスキーは、大腸菌10000世代を5年も観察した。2000世代までは世代ごとに環境への適応力を増していった。だが、その後は、減速して停止した。それ以上変異しても能力が向上しない段階に到達したのだ。すなわち、シアノバクテリアの進化は15億年前には終わってしまっているし、それでも一向に困らない(7)。

だが、海中の植物で圧倒的に多いのは単細胞の藻類である。藻類は生命が誕生してから38億年のうち30億年も繁栄している(6)。例えば、シアノバクテリアという単細胞の微生物がいる。1992年にジェイムズ・ウィリアムスは、西オーストラリア北西部のエイペクスチャートから34億6500万年にシアノバクテリアの化石を見つけた。シアノバクテリアはかなり進んだ微生物だけに、これほど古くから存在していたとはこれまで想定されていなかった。しかも、シアノバクテリアは15億年前に多様化して以来、今もほとんど変化していない。本質的に過去のタイプと現在のとは区別が付かないのだ。抗生物質耐性菌が問題となるように微生物は驚くべき速度で進化することができる。では、なぜ、シアノバクテリアはほとんど変わらずにいられるのか。アンドルー・H.・ノールは、急速に進化する生物がいる一方で、ほとんど進化しない生物がいる理由は、1932年にシューアル・ライトが導入した遺伝子と環境の相互作用、「適応地形」の概念からわかると指摘する。例えば、ミシガン州立大学の微生物学者リチャード・レンスキーは、大腸菌10000世代を5年も観察した。2000世代までは世代ごとに環境への適応力を増していった。だが、その後は、減速して停止した。それ以上変異しても能力が向上しない段階に到達したのだ。すなわち、シアノバクテリアの進化は15億年前には終わってしまっているし、それでも一向に困らない(7)。 それは、物理法則の限界があるためである。原発による電力でエレベーターを動かしていない植物が100mもの樹冠まで水を引きあげているのは、蒸発散の力による。導管はどんなに太い樹木であっても数100?でこれ以上太くすると水柱はその重さで切れてしまう。水を大量に引きあげるためには導管が太くするほど有利だが、上に水をあげるには細い導管しか持てない。両者の関係はトレードオフである(6)。すなわち、樹幹をひたすら伸ばすことで、葉をひたすら高く位置づけるという幹の成長戦略は、100mという高さにおいて、ジョセフ・ティンターの言う複雑な投資の収量逓減に達する。なればこそ、植物はこれ以上の投資をしないのだ。

それは、物理法則の限界があるためである。原発による電力でエレベーターを動かしていない植物が100mもの樹冠まで水を引きあげているのは、蒸発散の力による。導管はどんなに太い樹木であっても数100?でこれ以上太くすると水柱はその重さで切れてしまう。水を大量に引きあげるためには導管が太くするほど有利だが、上に水をあげるには細い導管しか持てない。両者の関係はトレードオフである(6)。すなわち、樹幹をひたすら伸ばすことで、葉をひたすら高く位置づけるという幹の成長戦略は、100mという高さにおいて、ジョセフ・ティンターの言う複雑な投資の収量逓減に達する。なればこそ、植物はこれ以上の投資をしないのだ。 Lシステムのようなシンプルな数式は、植物だけでなく、動物にも顔を出す。例えば、オウムガイは、白銀比でその殻を伸ばしていくことが知られている(1)。白銀比は黄金比と同じ幾何級数的な成長であって、ピークオイルにせよ、経済成長にせよ、現代社会を特徴づけるものに似ている。だが、オウムガイは驚くべきことをしてのける。その殻を形成している構造体がある大きさになると、それまで続けていた製造をストップさせるのだ。もし、投資を止めずに殻を大きくし過ぎれば、殻の容積は幾何級数的に大きくなり、本体を保護するよりも、過重そのもので自滅してしまうであろう。したがって、必要以上に殻が大きくなることはない。

Lシステムのようなシンプルな数式は、植物だけでなく、動物にも顔を出す。例えば、オウムガイは、白銀比でその殻を伸ばしていくことが知られている(1)。白銀比は黄金比と同じ幾何級数的な成長であって、ピークオイルにせよ、経済成長にせよ、現代社会を特徴づけるものに似ている。だが、オウムガイは驚くべきことをしてのける。その殻を形成している構造体がある大きさになると、それまで続けていた製造をストップさせるのだ。もし、投資を止めずに殻を大きくし過ぎれば、殻の容積は幾何級数的に大きくなり、本体を保護するよりも、過重そのもので自滅してしまうであろう。したがって、必要以上に殻が大きくなることはない。 アリが列を作って餌を採集するシステムも驚くほどシンプルだ。アリはランダムにうろつき(5)、最初に餌を見つけた働きアリは、フェロモンを放出する。近くにいるアリはそのフェロモンに気付き、フェロモンを追って餌場へとたどり着く(2)。だが、フェロモンは揮発性で時間とともに蒸発する。経路が長ければ長いほどフェロモンは消えやすい。一方、経路が短ければ短いほど、蒸発するよりも次のフェロモンが早く補強されるため、濃度は高いまま保たれる。あるアリがコロニーから食料源までの近道を偶然に発見すれば、他のアリもその経路をたどる可能性が高くなり、正のフィードバック効果によって(5)、フェロモンは加速度的に増えていく。こうして最短ルートへのアリの行列が自動的に誕生するのである(2)。

アリが列を作って餌を採集するシステムも驚くほどシンプルだ。アリはランダムにうろつき(5)、最初に餌を見つけた働きアリは、フェロモンを放出する。近くにいるアリはそのフェロモンに気付き、フェロモンを追って餌場へとたどり着く(2)。だが、フェロモンは揮発性で時間とともに蒸発する。経路が長ければ長いほどフェロモンは消えやすい。一方、経路が短ければ短いほど、蒸発するよりも次のフェロモンが早く補強されるため、濃度は高いまま保たれる。あるアリがコロニーから食料源までの近道を偶然に発見すれば、他のアリもその経路をたどる可能性が高くなり、正のフィードバック効果によって(5)、フェロモンは加速度的に増えていく。こうして最短ルートへのアリの行列が自動的に誕生するのである(2)。 アリや粘菌の行動パターンがコンピュータと深く関わることを見てきたが、私たちの持つ世界観や生命観に変革を迫り、ガラリと覆してしまうものに、コンピュータを利用した人工生命の研究がある。その古典的研究のひとつが、クレイグ・レイノルズが作り出したプログラム「ボイド」だ(3)。レイノルズは、コンピュータ会社でアニメ部門を担当し、テレビや映画に出てくるアニメの動物を本物らしく見せたいと考えていた。その結果、1986年に「ボイド」が誕生し、この手法は、1992年の『バットマン・リターンズ』に登場するコウモリの群れやペンギンの動きに使われたのである(4)。レイノルズのホームページでは、今も

アリや粘菌の行動パターンがコンピュータと深く関わることを見てきたが、私たちの持つ世界観や生命観に変革を迫り、ガラリと覆してしまうものに、コンピュータを利用した人工生命の研究がある。その古典的研究のひとつが、クレイグ・レイノルズが作り出したプログラム「ボイド」だ(3)。レイノルズは、コンピュータ会社でアニメ部門を担当し、テレビや映画に出てくるアニメの動物を本物らしく見せたいと考えていた。その結果、1986年に「ボイド」が誕生し、この手法は、1992年の『バットマン・リターンズ』に登場するコウモリの群れやペンギンの動きに使われたのである(4)。レイノルズのホームページでは、今も 技術的イノベーションによって資源の限界に打ち勝てるという世界の幻想を打ち砕いて見せたのはナチス・ドイツだった。「ジョジョの奇妙な冒険」に登場する故ルドル・フォン・シュトロハイム大佐は「我がナチスの科学力は世界一ィィィ」という名セリフを残されているが、これは誇張ではなかった。

技術的イノベーションによって資源の限界に打ち勝てるという世界の幻想を打ち砕いて見せたのはナチス・ドイツだった。「ジョジョの奇妙な冒険」に登場する故ルドル・フォン・シュトロハイム大佐は「我がナチスの科学力は世界一ィィィ」という名セリフを残されているが、これは誇張ではなかった。