■こみあげる格差待遇への怒り

サラ・ブロスナン博士がテストに使ったのは、ヤーキズ全国霊長類研究センター(Yerkes National Primate Research Center)の二つの群れから選ばれた(1) 5頭のオマキザル(brown capuchin monkeys= Cebus apella)のメスたちだった。それにはわけがある。オマキザルのオスが、一人ザルであるか、女性グループを支配するボスザル(アルファメール)として暮らす一方で、メスは集団生活を行い(2)、熱帯林内で協力してリスを探したり果物を見つけたりして、食べものをわちあう協力行動で知られた強力な社会的動物だからである(1,2)。

実験でペアとされたオマキザルたちがもらう報酬のほとんどはキュウリだったが、それを受け取れば60秒以内に直ぐさま小花崗岩の小石、トークンを95%は返すようにトレーニングされていた(1,2)。けれども、前回のブログで書いたとおり、自分がキュウリの切れ端しかもらえないのに、相手がブドウをゲットしているのを目にすると、キュウリしかもらえなかったオマキザルは60%しか協力せず、時には、キュウリを受け取ることを拒絶したり、それを人間に戻したりした。さらに、相手がトークンすら支払わずにブドウを受け取る姿を目にすると、自分はトークンを支払わなければキュウリがもらえないことにさらに悩んで、たった20%しか協力しなくなった。そして、試験官にキュウリを投げ返すことすらあったのである(2)。

「人類以外の動物の感情を判断することは難しいし、彼女たちに尋ねることもできません。ですが、彼女たちはフラストレーションのサインを示しました。オマキザルが食べ物を拒否するのはとても珍しいことなのです(2)。単純な行動と思えるかもしれませんが、自ら進んで、とりわけ、意図的に食べ物を放棄する生物種はさほど多くはいません」とブロスナン准教授は言う(1)。こと労働に対する賃金の支払いに関しては、人間と同じく、サルもバカではない。同じ仕事に対して、そして、時には仕事すらしないのに、同僚がずっとよい支払いを受けていることに気づけば怒りが込み上げる(2)。オマキザルは社会的な動物であるとはいえ、人間以外の生物種に平等感があることが記録されたのは初めてのことだった(1)。

■格差への嫌悪感は進化の産物

不平等な処遇に対して人々が抱く嫌悪感は、宗教、政治、教育といった社会制度の文化的な影響なのか。それとも、進化の産物なのか。この課題は、科学者たちの興味を呼んで来た(1)。けれども、ブロスナン准教授のオマキザルと人間との類似点の発見は、平等に対する好みが、人間だけが社会の中で学ぶものではなく、霊長類の適応進化から継承されてきたものであることを示唆する(1,2,3)。

「オマキザルの行動は、単なる文化的な構成物ではなく、進化による産物であるように思えます…。私たちが不公平な処遇を嫌う進化的な理由は十分にあるのです」

ブロスナン准教授はそう語るが、そもそも彼女の研究の一部は、1999年以来、社会的な公正や人間の協力、利他主義の経済について重要な研究を発表し、不平等な処遇を人間が本質的に拒絶することを明らかにしたチューリッヒ大学の経済学者エルンスト・フェール(Ernst Fehr,1956年~)教授の研究にインスパイアされたものなのである。フェール教授は言う。

「サルでさえ不当な支払いを拒否するというこの新たな発見はとても重要だと思います。なぜなら、これは、人々の間で目にされる行動がとても深く進化に根ざすものであることを示唆するからです」(1)。

■人間には格差を嫌うわかちあいの精神がある~最後通牒ゲーム

元ドイツ、ライプチヒのマックス・プランク進化人類学研究所(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology)、現在カリフォルニア大学ロサンゼルス校の霊長類の専門家、スーザン・ペリー(Susan Perry, 1965年~)教授は、野生のオマキザル(Cebus capucinus)の行動を研究しているのだが、ブロスナン准教授の研究を「魅惑的な論文」だと評価する。

元ドイツ、ライプチヒのマックス・プランク進化人類学研究所(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology)、現在カリフォルニア大学ロサンゼルス校の霊長類の専門家、スーザン・ペリー(Susan Perry, 1965年~)教授は、野生のオマキザル(Cebus capucinus)の行動を研究しているのだが、ブロスナン准教授の研究を「魅惑的な論文」だと評価する。「こうした行動をサルがとっても私はそれほど驚きません。人間も明らかに不合理な方法で対応することがよくあります…。最後通牒ゲーム(ultimatum game)では格差のある報酬を受けより、自分にも相手にも報いがないことを受け入れるのです…」。

ペリー教授は、不公正を嫌悪する古典的な実験についてふれる(1)。

「最後通牒ゲーム」とは、20年も前に、マックス・プランク経済研究所(Max Planck Institute of Economics)の経済学者ヴェルナー・グス(Werner Güth,1944年~)教授が、人間の協力行動を探究するために考案したシンプルなゲームである。

「最後通牒ゲーム」とは、20年も前に、マックス・プランク経済研究所(Max Planck Institute of Economics)の経済学者ヴェルナー・グス(Werner Güth,1944年~)教授が、人間の協力行動を探究するために考案したシンプルなゲームである。このゲームの実験者は、二番目の人間と共有するという条件付で全資金を与えられる。最初の「プレーヤー」が提示する金額はいくらでもかまわず、そのマネーを二番目が受け取るか拒絶する。もし、二番目の人物がそのままマネーを受け取れば、両プレーヤーともマネーを獲得できる。けれども、拒絶されれば両人ともゼロとなる。二番目のプレーヤーにも利己心がある。提示された金額がどれほど少なくても、ゼロよりはましだ。当然のことながら、受け取るはずである。けれども、研究者たちは、このゲームを通じて、文化を超えて人間が利己心を越えたもの関心を持っていることを知ることになる。ほとんどの人は、最初の提示額で約半分を提供しようと決めた。一方、20%以下の金額を提示された多くの人は侮辱されたと感じ、それを拒絶したのである。

「自分の利益だけでなく、ほとんどの人は公平さに強い関心があるように見えます」とフェール教授は言う(3)。そして、プロスナン准教授も「手に入る報酬を断念することが人にはよくあります。それが、フェアだと考えるものではないからです。人類以外の霊長類で私たちが発見したものは、公平さに対する感情がこうした意思決定で大切な役割を果たしていることを示しています」と指摘する(1)。

■協力も進化の産物である

カリフォルニアのクレアモント大学の神経経済学の研究者、ポール・ザック(Paul Zak,1962年~)教授も、ブロスナン准教授の発見はメスザルだけに関係するものではない、と語る。最後通牒ゲームを通じて、ザック教授も数学理論とは異なり、人々が協力しわかちあうことが多いことを示す(2)。

カリフォルニアのクレアモント大学の神経経済学の研究者、ポール・ザック(Paul Zak,1962年~)教授も、ブロスナン准教授の発見はメスザルだけに関係するものではない、と語る。最後通牒ゲームを通じて、ザック教授も数学理論とは異なり、人々が協力しわかちあうことが多いことを示す(2)。ブロスナン准教授は、不当な処遇に対してオマキザル以外の動物も癇癪を起こすのかどうかを試験してきた。さらに、アメリカ国立科学財団(National Science Foundation)から資金提供を受け、サルが人間と同レベルで協力するかどうかを確かめる追加実験を行った。その結果、時間の70~80%と人間とほぼ同量で協力しあうことが見えてきた。この結果は、格差に対する嫌悪感だけでなく、協力行為も霊長類の性格として深く進化に根ざすことを示唆している。ちなみに、人間がサルよりも高レベルでの協力を達成できたのは、唯一、人間がその語学能力を用いたときだった。実験が始まる前には、ゲームのやり方は指示されなかった。そこで、協力した方が多くのポイントを稼げることを実験中に話し合い考えたのである(4)。

「けれども、なぜ協力しなければならないのか。人々が実際にわかっているようには見えません」とブロスナン准教授は言う。他人に協力するためには、それをする個人に直接的な見返りがない中で、エネルギー他の資源を投じなければならない。したがって、協力は非合理的で非論理的な行動だと指摘するエコノミストや科学者もいる(1)。

それでは、なぜ人々は協力するのだろうか。ザック教授は、その理由を哺乳動物が幼小期に母親とすごすことに求める。

「社会的な絆は哺乳動物の基本的な特徴です。私たちは親密にケアされ、それが協力が重要だとの概念を育みます」(2)。

近年、研究者たちは、チンパンジー、オランウータン、オマキザルといった霊長類に多くのユニークな行動を見出し、それを文化と関連づけようとしている。例えば、2001年、ジェーン・グドール(Jane Goodall,1934年~)他の研究者とともに、スコットランドのセント・アンドルーズ大学(St. Andrews University)の社会的学習・共進化センターのアンドリュー・ホワイトゥン(Andrew Whiten)教授は、50年にわたるチンパンジーのデータを分析し、結婚、食事、グルーミング、道具利用と結び付いた39もの個別な行動を識別し、チンパンジーには文化があると結論を下す。そして、行動の社会的学習プロセスを明らかにしようと、研究者たちは、チンパンジー以外の霊長類にも関心を向けており、人間や霊長類の行動、文化、進化に関連する最新の発見のひとつが、ブロスマン准教授の研究なのである。

近年、研究者たちは、チンパンジー、オランウータン、オマキザルといった霊長類に多くのユニークな行動を見出し、それを文化と関連づけようとしている。例えば、2001年、ジェーン・グドール(Jane Goodall,1934年~)他の研究者とともに、スコットランドのセント・アンドルーズ大学(St. Andrews University)の社会的学習・共進化センターのアンドリュー・ホワイトゥン(Andrew Whiten)教授は、50年にわたるチンパンジーのデータを分析し、結婚、食事、グルーミング、道具利用と結び付いた39もの個別な行動を識別し、チンパンジーには文化があると結論を下す。そして、行動の社会的学習プロセスを明らかにしようと、研究者たちは、チンパンジー以外の霊長類にも関心を向けており、人間や霊長類の行動、文化、進化に関連する最新の発見のひとつが、ブロスマン准教授の研究なのである。「人々は、こうした文化的な行動を目にしています。それは、エコロジーによっては説明ができません。同じ種でもグループが異なれば行動が違うのです。なぜ、あるチンパンジーはナッツを割って、別のチンパンジーは割らないのか。両方とも割ることができるナッツを手にしているのにです。つまり、社会的学習は文化が発展するメカニズムと考えられています」

ブロスナン准教授はそう語り、社会的な学習能力と公正感とが関連していると指摘する。学習能力を高めるには社会集団内で仲間たちの行動をきめ細かく観察することが各個体に求められ、公正感をいだくのもそうだからだ。ブロスナン准教授がメスのオマキザルで実験を行ったのも、彼女たちがきめ細かく仲間たちの公平な処遇や平等であるかをモニタリングしているからだ(1)。

■格差が広がると人々は協力的ではなくなる

不公平な処遇に対する嫌悪感は、その生物たちの間での協力を育む。それでは、協力と公平感とはどちらが先にもたらされたのだろうか。

「各個体が協力しあうようになったために、不公平な処遇を嫌悪することを学ぶのか、あるいはその逆なのか、それはわかりません。ですが、それはまったく新たな研究分野を切り開いています」

そうブロスナン准教授は語るが、この研究は、協力がどのように進化し、それがどのようなメリットがその種にもたらしたのかを科学者たちを考えさせる(1)。オマキザルのメスたちのように、社会集団内で生きることが、人間においても協力という価値観を高める。ザック教授は各国でのテストを通じて、協力が社会的な平等水準を反映していることを知る。例えば、貧困格差が大きいペルーやブラジルの人々の協力度は少なく、給料が公正で、ほとんどの国民が社会的プログラムの恩恵を受けているノルウェー、スウェーデン、デンマークのような国では、人々は嬉々として匿名のパートナーとのギャンブルでも協力したのである。ザック教授は言う。

「私たちは、一時停止の標識で止まり、税金もきちんと納付します。ですが、世の中が公正ではないことが明らかになれば、それを止めることができます。私たちはロボットではないからです」

「公平感覚を持つ人々が協力しあう可能性が高いとの理論もあります。そして、オマキザルたちが協力しあっていることがわかるとき、平等も重要であることがわかります」とブロスナン准教授は指摘する。

ブドウではなくキュウリしかもらえずフラストレーション味わったオマキザルのように、状況が平等ではないことを感じる時、人間も急速にそれほど協力的でなくなってしまうのである(2)。

■サルでもわかる経済学の教訓~ムチよりはアメ

霊長類に対する理解は、公正の感覚や協力の性格といった経済的要素と生物的進化との関係性を改めて問いかける(1)。人間の経済的な行動の傾向が、奥深い進化に起源があることを示唆する。古典派経済学は、雇用された従業員の成果をあげるには、制裁という脅威が有効だと示唆してきた。けれども、実験を通じて、フェール教授は、制裁という手段を用いることは、むしろ、従業員のやる気を削ぐことにつながることが多いことに気づいた。

「実は、それは、動物のトレーナーたちがずっと前から気づいていた教訓なのです。トレーナーたちは制裁よりも報酬の方がずっとよく機能することを知っていました」とロナルド・ノエ(Ronald Noe)教授は指摘する。

もちろん、制裁も役立たないわけではない。けれども、フェール教授は、実験を通じて、契約書に明記する等、原則として制裁が可能な状態を設けながらも、現実のマネジメントでは制裁という手段を用いないか、めったに用いない場合に限って、従業員のパフォーマンスが最高となることを知った。というのも、従業員たちは、制裁がなされないことを協力的な行動とみなし、それに対してもっと頑張ることで感謝するからである(3)。

ドゥ・ヴァール教授からすれば、こうした対応は、サルや類人猿たちが、過去に助けてくれた相手に食べ物を与えたり、気持ちの良いグルーミングを施すことで感謝の表現を示すことと変わらない。同時に、どのような不正も知覚されれば、それは怒りを呼び起こす。そして、それが、ビジネスにとっては望ましくないことをサルでさえ、知っているのである(3)。となれば、連帯経済を蝕む不当な不労所得や格差社会を是認することは、サル以下ではあるまいか。

【引用文献】

(1) Sean Markey, Monkeys Show Sense Of Fairness, Study Says, National Geographic News, Sep17, 2003.

(2) Amanda Onion, Study: Monkeys Have Sense of Justice, Sep18,2003.

(3) Mark Buchanan, Money and Monkey Business, The New Scientist,Science and Technology News, Nov5, 2005.

(4) Lesley Lanir, Monkey throws tantrum at unfair treatment and inequality, digitaljournal.com, May 12, 2013.

ペリーの写真はこのサイトより

グスの写真はこのサイトより

ザックの写真はウィキペディアより

ホワイトゥンの写真はこのサイトより

前回は、ジョージア州立大学のサラ・ブロスナン准教授が社会正義の概念の起源がサルにあると指摘していることについて述べた。けれども、ついて、フロリダ大学の動物心理学者、クライヴ・ウィン(Clive Wynne)教授は、オマキザルの行動を説明するには、公正や不公正といった概念を持ち出す必要はないと語る。

前回は、ジョージア州立大学のサラ・ブロスナン准教授が社会正義の概念の起源がサルにあると指摘していることについて述べた。けれども、ついて、フロリダ大学の動物心理学者、クライヴ・ウィン(Clive Wynne)教授は、オマキザルの行動を説明するには、公正や不公正といった概念を持ち出す必要はないと語る。 けれども、サル社会に絶望する必要はない。サントス教授にオマキザルを提供したジョージア州アトランタのエモリー大学のフランス・ドゥ・ヴァール(Frans de Waal,1948年~)教授は、20年も室内実験でオマキザル他のサルを研究してきたが、そこで目にしたものすべてから、人間の経済活動の鍵となる基礎的な行動、すなわち、協力や平等なわかちあいが人類に限られないことを確信するようになった。

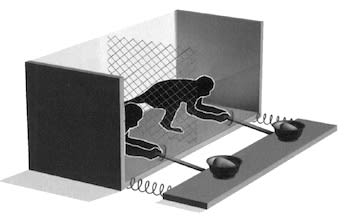

けれども、サル社会に絶望する必要はない。サントス教授にオマキザルを提供したジョージア州アトランタのエモリー大学のフランス・ドゥ・ヴァール(Frans de Waal,1948年~)教授は、20年も室内実験でオマキザル他のサルを研究してきたが、そこで目にしたものすべてから、人間の経済活動の鍵となる基礎的な行動、すなわち、協力や平等なわかちあいが人類に限られないことを確信するようになった。 教授は、オマキザルが、食料獲得に協力した相手に対する責務感を簡単に示すと語る。例えば、ヴァール教授は、ペアのオマキザルが協力しあえば支払われるという実験をしてみたことがある。イラスト図を見ていただきたい。金属の棒を引っ張れば食べ物が得られるが、それにはスプリングが付いていて一頭の筋力だけでは棒は引けない。あるとき、サミーという名のオマキザルは、バイアスという名のもう一頭のサル一緒に棒を引き、自分の食べ物をゲットした。けれども、バイアスが食べ物をつかむ前に棒を離してしまった。棒の動きは素早く、バイアスはチャンスを逃した。そこで、直ちに抗議の悲嘆をあげた。

教授は、オマキザルが、食料獲得に協力した相手に対する責務感を簡単に示すと語る。例えば、ヴァール教授は、ペアのオマキザルが協力しあえば支払われるという実験をしてみたことがある。イラスト図を見ていただきたい。金属の棒を引っ張れば食べ物が得られるが、それにはスプリングが付いていて一頭の筋力だけでは棒は引けない。あるとき、サミーという名のオマキザルは、バイアスという名のもう一頭のサル一緒に棒を引き、自分の食べ物をゲットした。けれども、バイアスが食べ物をつかむ前に棒を離してしまった。棒の動きは素早く、バイアスはチャンスを逃した。そこで、直ちに抗議の悲嘆をあげた。 サルの行動から引き出せる経済的な教訓はこれだけではない。前回は、オマキザルが損失に対する恐怖から非合理的な選択を行ったと述べた。けれども、この現象には、それ以外の要因も働いているのかもしれない。フランス、ストラスブール(Strasbourg)のルイ・パストゥール大学の霊長類学者ロナルド・ノエ(Ronald Noe)教授は、不自然な実験のセッティングを、オマキザルたちが、彼らの社会生活の中でなじんできたタームに「翻訳」することによって、意志決定をした結果なのではないか、と考える。

サルの行動から引き出せる経済的な教訓はこれだけではない。前回は、オマキザルが損失に対する恐怖から非合理的な選択を行ったと述べた。けれども、この現象には、それ以外の要因も働いているのかもしれない。フランス、ストラスブール(Strasbourg)のルイ・パストゥール大学の霊長類学者ロナルド・ノエ(Ronald Noe)教授は、不自然な実験のセッティングを、オマキザルたちが、彼らの社会生活の中でなじんできたタームに「翻訳」することによって、意志決定をした結果なのではないか、と考える。 スイス、チューリッヒ大学の経済学者エルンスト・フェール(Ernst Fehr,1956年~)教授も言う。

スイス、チューリッヒ大学の経済学者エルンスト・フェール(Ernst Fehr,1956年~)教授も言う。 ブロスナン博士は、サバイバルしともに生きるためには、公正さがどの社会性動物にも不可欠な特性だと主張する。

ブロスナン博士は、サバイバルしともに生きるためには、公正さがどの社会性動物にも不可欠な特性だと主張する。 ほとんどの人々は、エコノミーと言えば、サルのマシュマロより、インフレの図表や通貨レートをイメージする。けれども、経済学とは、本質的には誘因に対して、どのように対応するかを研究する科学である。最先端の経済文献に目を通せば、エコノミストたちが、売春、ロックンロールやメディア・バイアスといった課題を研究していることがわかる(1)。以前の古典派経済学の理論では、純粋に「合理的」で「利己的」な主体をイメージしてきた(2)。けれども、エコノミスト、ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman,1934年~) プリンストン大学名誉教授は、人間の経済行為は不合理なことが多いとして「プロスペクト理論(prospect theory)」と呼ばれる新たな経済学を提唱し、従来の教義に挑戦していた。プロスペクト理論によれば、人間はコンピューターのように絶対的なタームでは経済的な意志決定をしていない。利益と損失とをまったく別の形で取り扱い、損失を避けるためには何でも行い、誤りを犯す(4)。そして、多くの実験から、経済とは明らかに無関係の要因が、その意志決定に影響を及ぼすことが多いことがわかっている。

ほとんどの人々は、エコノミーと言えば、サルのマシュマロより、インフレの図表や通貨レートをイメージする。けれども、経済学とは、本質的には誘因に対して、どのように対応するかを研究する科学である。最先端の経済文献に目を通せば、エコノミストたちが、売春、ロックンロールやメディア・バイアスといった課題を研究していることがわかる(1)。以前の古典派経済学の理論では、純粋に「合理的」で「利己的」な主体をイメージしてきた(2)。けれども、エコノミスト、ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman,1934年~) プリンストン大学名誉教授は、人間の経済行為は不合理なことが多いとして「プロスペクト理論(prospect theory)」と呼ばれる新たな経済学を提唱し、従来の教義に挑戦していた。プロスペクト理論によれば、人間はコンピューターのように絶対的なタームでは経済的な意志決定をしていない。利益と損失とをまったく別の形で取り扱い、損失を避けるためには何でも行い、誤りを犯す(4)。そして、多くの実験から、経済とは明らかに無関係の要因が、その意志決定に影響を及ぼすことが多いことがわかっている。 「サルでもわかる経済学」の立役者の一人、サントス教授は、もともとハーバード大学で行動科学の研究者であるマーク・ハウザー(Marc Hauser,1959年~)の下で心理学を専攻し、次にその霊長類行動研究室(primate-behavior lab)で学位論文の研究を行った。サルは数値をどこまで数えることができるのか。落下の物理現象を理解できるかであった。前者は4で、後者は「ない」であった。この研究で彼女は、イェール大学でテニュア・トラックのポストを得ることができた(4)。

「サルでもわかる経済学」の立役者の一人、サントス教授は、もともとハーバード大学で行動科学の研究者であるマーク・ハウザー(Marc Hauser,1959年~)の下で心理学を専攻し、次にその霊長類行動研究室(primate-behavior lab)で学位論文の研究を行った。サルは数値をどこまで数えることができるのか。落下の物理現象を理解できるかであった。前者は4で、後者は「ない」であった。この研究で彼女は、イェール大学でテニュア・トラックのポストを得ることができた(4)。 オマキザルは、人間の赤ん坊の大きさで、長い尾を持つ新世界サルである(1)。チンパンジーよりも小さいが世話が容易なうえ、ほぼ同じほど賢く、リソースフルで社会的である(4)。

オマキザルは、人間の赤ん坊の大きさで、長い尾を持つ新世界サルである(1)。チンパンジーよりも小さいが世話が容易なうえ、ほぼ同じほど賢く、リソースフルで社会的である(4)。 サントス教授もチェン准教授にも、オマキザルにマネーの使い方を教え始めたときには、とりたてて緊急の研究テーマも目標も持っていなかった。ただ、サルにマネーを与え、それで何をするのかを確かめることだけだった(1)。フェリックスの商品の検査力は、それを目にする人を魅了する。

サントス教授もチェン准教授にも、オマキザルにマネーの使い方を教え始めたときには、とりたてて緊急の研究テーマも目標も持っていなかった。ただ、サルにマネーを与え、それで何をするのかを確かめることだけだった(1)。フェリックスの商品の検査力は、それを目にする人を魅了する。