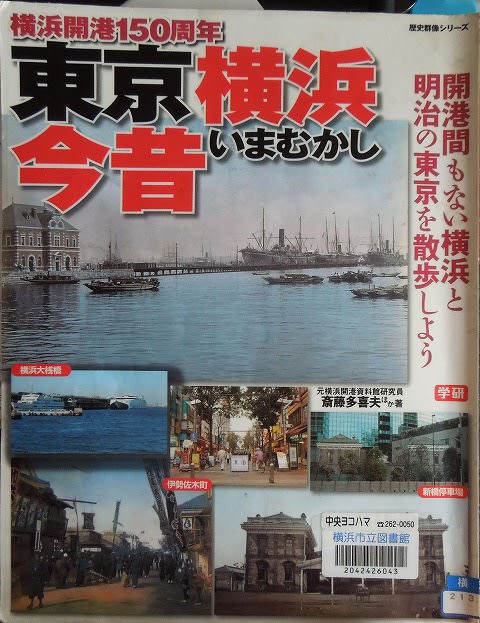

| 図書館で資料を探している時、たまたま見つけた『東京横浜今昔』という本。 最初の数ページで横浜開港の歴史を簡単に解説しています。それに続く「地図で見る横浜の歴史」では、戦後までの移り変わりをビジュアルに学ぶことができます。 しかし、この本のメインは、やはり「写真で見る横浜今昔」でしょう。昔の写真とほぼ同じ位置から撮影した現代の風景が添えられており、眺めているだけでも楽しくなります。 本のタイトルに東京という文字が入っていますが、扱いはほんの僅か。8ページほどです。 そこには築地居留地の今昔が写真で紹介されています。  江戸は、開港場ではなかったのですが、開市場として築地・鉄砲洲に外国人居留地が設けられました。一帯には教会、ミッションスクール、外国公館などが多く建てられていたそうです。 居留地ということで、やはり横浜と同じように発祥の地記念碑がいくつかあるようです。  活字発祥の碑。 長崎のオランダ語通訳であった本木昌造がアメリカ人ガンブルから活字の鋳造技術を習い、それを平野冨二に伝授した。碑は平野の会社のあった場所にある。(本文より)  運動会発祥の地。 日本で行われた運動会は明治7年、海軍兵学寮の英国教師団のダグラス中佐の提案により開催された「競闘遊戯」というのが最初だそうです。  靴業発祥の地。 佐野藩の西村勝三が大村益次郎の勧めにより、軍隊に納める軍靴を製造したのが靴業の始まりだそうです。 ところで、最近なにかと話題になっている築地市場ですが、あそこには市場そのものに関する記念碑はないようですね。 でも日本橋には「魚市場発祥」の碑があります。ここに江戸時代から市場があったといいますから相当の歴史なのです。  さて、東京ほどの長い歴史はありませんが、横浜にも立派な記念碑が建っています。 港町魚市場跡。 場所は市役所の横。JR側の敷地です。 現在の中央卸売市場ができる以前はこの港町魚市場が市民の胃袋を支えてきました。魚市場には、遠く千葉、静岡、宮城、岩手から鮮魚を満載した漁船が大漁旗をなびかせながら、入ってきました。 この市場の始まりは、徳川幕府の末期元治元年(1864)11月に取り決められた外国人居留地施設覚書の中に市場開設の項目が加えられたことに由来します。 それ以前からも市場は開港後、港崎(みよざき)町の入口付近、衣紋坂(後の港町)に、同業者が集まり露天で鮮魚を販売していました。 しかし、慶応2年(1866)10月20日の大火でこの付近一帯は焼けてしまったので、とりあえず境町2丁目近くの埋立地に移り、営業を再開していくうちに、自然に魚商総代問屋が決まりました。 ところが、この土地では、市場の区域がまだはっきりとしていなかったので、魚市場があるのを幸いとばかりに、すぐそばで、野菜や鳥類の店を無断で開く者がでてきたために、衛生的にも不潔きわまりなくなってしまいました。 このままではいけないと明治4年(1871)、高嶋嘉右衛門が時の県令から市場開設の許可を受け、もとの衣紋坂に欧米風の吹き抜きの新建築で本格的な市場を開設しました。 新市場では、魚類のほかに野菜類も扱い、横浜における公認市場の始まりとなりました。(広報よこはま中区版・昭和60年10月号から)  市場関係者が建立した記念碑。 明治四年神奈川県令陸奥宗光は高島嘉右衛門に市場開設を許可す。明治七年高島嘉右衛門は更に船便良き港町に市場を移す。明治四十二年高島嘉兵衛の代、横浜港町魚問屋組合長太田徳次郎は横浜食品市場株式会社を設立し市場一切を買収し水産物青果物問屋に店舗を貸し日増しに繁昌せり。 然るに昭和六年横浜市中央卸売市場開場に伴ひ業者全部新市場に入場し土地千二百七十坪横浜市に譲渡せり。 本年は十月五十周年を目出度く迎えらる、當時の横浜食品市場会社社長太田徳次郎、専務岡田岩蔵、常務畠山国太郎、取締役落合三次郎、新井万次郎、石黒久次郎、吉橋龍太郎、いづ兼、料亭千登世、八百政、吉兼、あらゐ屋、可称田等其の後続き居る業者半数に及ぶ魚河岸関係者八十余名にて青果業有力者八百友、八百信、八百清、八百吉商店、五十周年を迎えて記念として碑を建立す。 浜っ子の 河岸を偲ぶや 港町 建立者 鈴木吉藏 岡田岩藏 昭和五十六年十月吉日  これが当時の市場。  そして、中華街の市場通り。 門を飾るレリーフは魚、野菜、飲み物、花など、かつてこの通りで売られていたものです。 それにしても東京の築地市場移転問題はどうなっていくのでしょうか…  ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

普段、セリは「鮪」のみが多いと聞きました。

台風などで海が荒れると、

とんでもないところの漁船が寄港し、

獲れたての魚を水揚げする場合があり、

イレギュラーのセリが立つそうです。

ところで、

鎌倉の御霊神社(権五郎を祀る)の石囲い、

階段とか境内周りの石の手摺りは、

横浜魚市場が寄進したようで、

関係者の名や屋号がいろいろ彫り込まれています。

どのような経緯があったのでしょうかねぇ?

漁船がどこの港に入るかは自由だそうですね。

むかし聞いた話では、高値の付く市場のある港に行くと聞きました。

鎌倉の御霊神社の石の手すりは知りませんです~

その関係を調べてみたいけど…

手が回りません。