さて、多分このレンズについては別のブログで書いたことがあるが、すっかりその存在を忘れていた2002年発売のこのレンズを11年を経て再度検証してみたいという欲求にかられたのだ。

そのレンズ、汝の名は「TelescoMicro ED6×18D」

一応、おさらいの意味で略歴を書いておく。

テレスコマイクロというネーミングのこのレンズは、「栃木ニコン」で製造された。ED6×18Dは二代目になる。初代は2000年6月1日に発売された「テレスコマイクロ8×20D」であった。そして最大の特徴は「店頭販売されなかった」のだ。オンライン販売のみの商品という特殊なものだった。

テレスコマイクロは単なるコンバージョンレンズではない。単眼鏡、顕微鏡として使え、更にアタッチメントを使用することでCoolpix専用のコンバージョンレンズとしても機能する複合望遠レンズなのだ。

デジカメ黎明期において一番のユーザーは実はカメラ爺ではない。銀塩より画質が落ちるデジカメなんぞ見向きもされなかった。むしろ先進技術大好きなパソコンファンがユーザーだった。そしてもうひとつ利便性に注目していたのは大学の研究所だ。

そしてCoolpix950のアングルフリーなボディは顕微鏡撮影用として理想的な機材だったと思う。そこで専用レンズとしても使える顕微鏡として供給されたのが端緒だろう。初代のボディカラーが「白」というのがその証左だ。何しろ本体だけで25倍、付属のクローズアップレンズを装着すれば60倍の拡大撮影が可能なのだ。研究所内だけでなくフィールドワークにも持ち出せる実用アイテムなのだ。

そう、あくまで研究者向けの商品なので店頭販売しなかったんでしょう。しかし950は先物好きのニコ爺も手に入れてますから当然「ブラックを出せ出せ」とムシロ旗を立てて栃木ニコンに押しかけます。

そこで急遽ブラックモデルを限定発売したら、あっという間に完売。更にニコ爺は顕微鏡としてより望遠レンズとして使いたがり「色収差をなんとかせい」とゴネまくります。

そんで二代目はEDレンズを使用し更に倍率も下げることで画質に配慮したモデルになりました。はい、初代の研究用途からジコ爺ご用達へと販売対象が変わりましたね。初代の宣伝ページはテレスコマイクロ単体の画像であったものが二代目ではCoolpix4500に装着された画像となっておりました。

当然マイクロと記載されているようにマクロレンズとしても使用できます(というか本来の用途はこっちだと思う)。マクロ撮影が可能な理由は鏡胴を3センチも伸ばすことが出来るから。つまり接写リング機能が内蔵されてるわけですね。クローズアップレンズなど要らないのです、これはフィールド観察者にとって何より魅惑のメカニズムだと思いますよん。

さて大多数のニコ爺(私も含む)は喜び勇んでCoolpix995や4500などにテレスコマイクロを装着して撮影に出かけます。この2モデルだと最大望遠が900mmという超望遠デジカメになるんですからもう優越感いっぱいです。

しかしすぐに壁にぶち当たります。まず液晶モニターの視認性の悪さ。事実上テレスコではAFはまともに作動しません、基本はマニュアルピント合わせ。しかし当時のモニターでは小さく画像も荒いのうえに、超遠景先のフレまくる被写体もあって汗だく、更に日中ではまともにモニターが見えない。そしてスイバルボディはバランスが悪く望遠撮影には「向いてない」。暫くは三脚と一緒に持ち出しますが、散歩写真に三脚は邪魔なだけでやがて長き眠りに入るのです(本当に身勝手なニコ爺です)。

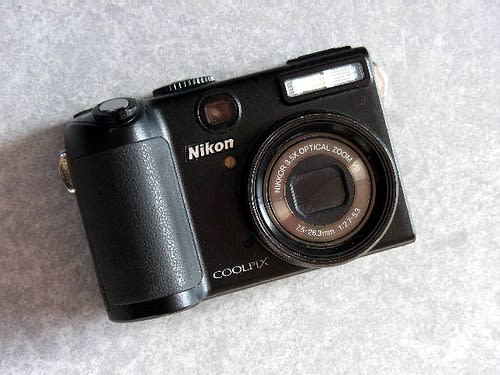

しかしP5100は大型で日中でも使える液晶モニターに強力な手ぶれ補正を搭載、更にコンパクトでスイバルよりホールド性が高いボディは手持ち撮影が可能なレベルにまでしてくれました(無論、三脚使用が望ましい)

Coolpix995や4500の900mmには及びませんがそれでも735mmという超望遠の世界を実現させてくれる。しかもコンパクトで持ち出しても荷物にならない。本当に素晴らしい。

望遠鏡をコンデジに使うテレスコという方法はデジイチよりコンパクトでコストも低いことから今でも野鳥撮影では活用されています。テレスコマイクロではさすがに本家の望遠鏡に比べると倍率ではかないませんが、コンパクトさという点で圧勝です。またデジスコでは手持ち撮影は不可能でしょうがテレスコマイクロならギリギリ可能というのも魅力。

やっぱしデジカメには「夢」がなきゃ面白くないじゃないですか。黎明期のデジカメは様々な制約をアイデアで乗り切ろうとしていました。今、そういったものが一巡して画質正義論だけがまかり通っているのが少し寂しいんですよ。