2台目の IC-71が手に入りました。

前のIC-71と比べ、シリアル No.で約2,500番後です。

前機との違いを見ながらいじってみました。

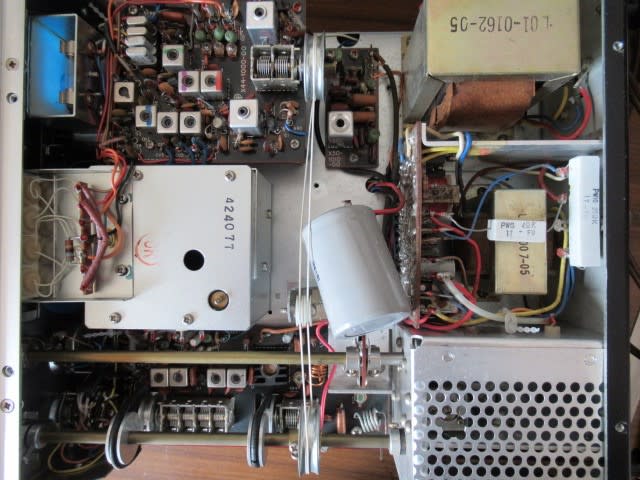

上から見た感じの違いはあまり有りません。

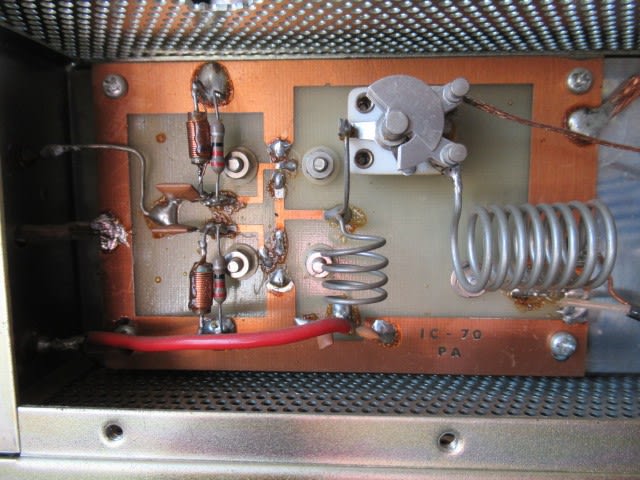

ドライバーTRの2SC517ですがこれも同じTRです。

バッファーTRは2SC512から2SC642に変わっています。

左側コイルのコア-が抜け掛かっているのは同じです。

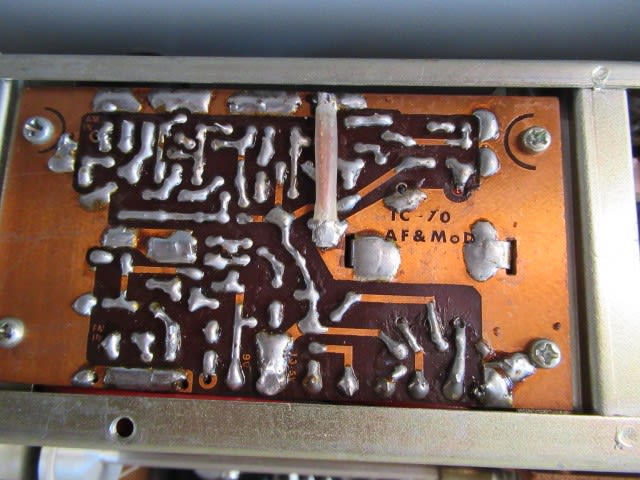

プリント基板が「手ハンダ付け」から「フローハンダ付け」に変更されています。

前機では基板名称に「IC-70 」が有りましたが全て「IC-71 」になっています。

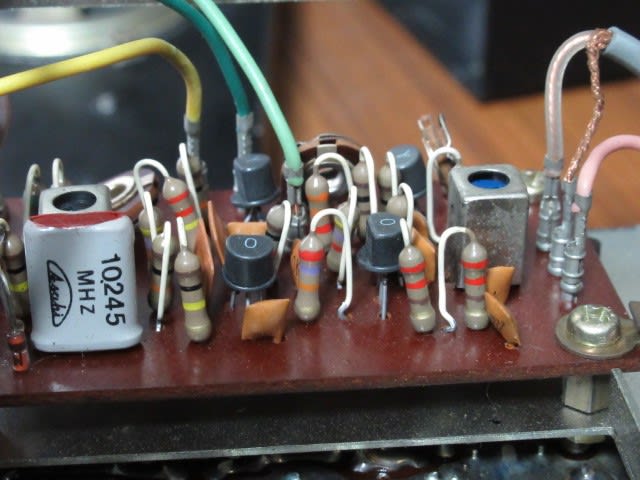

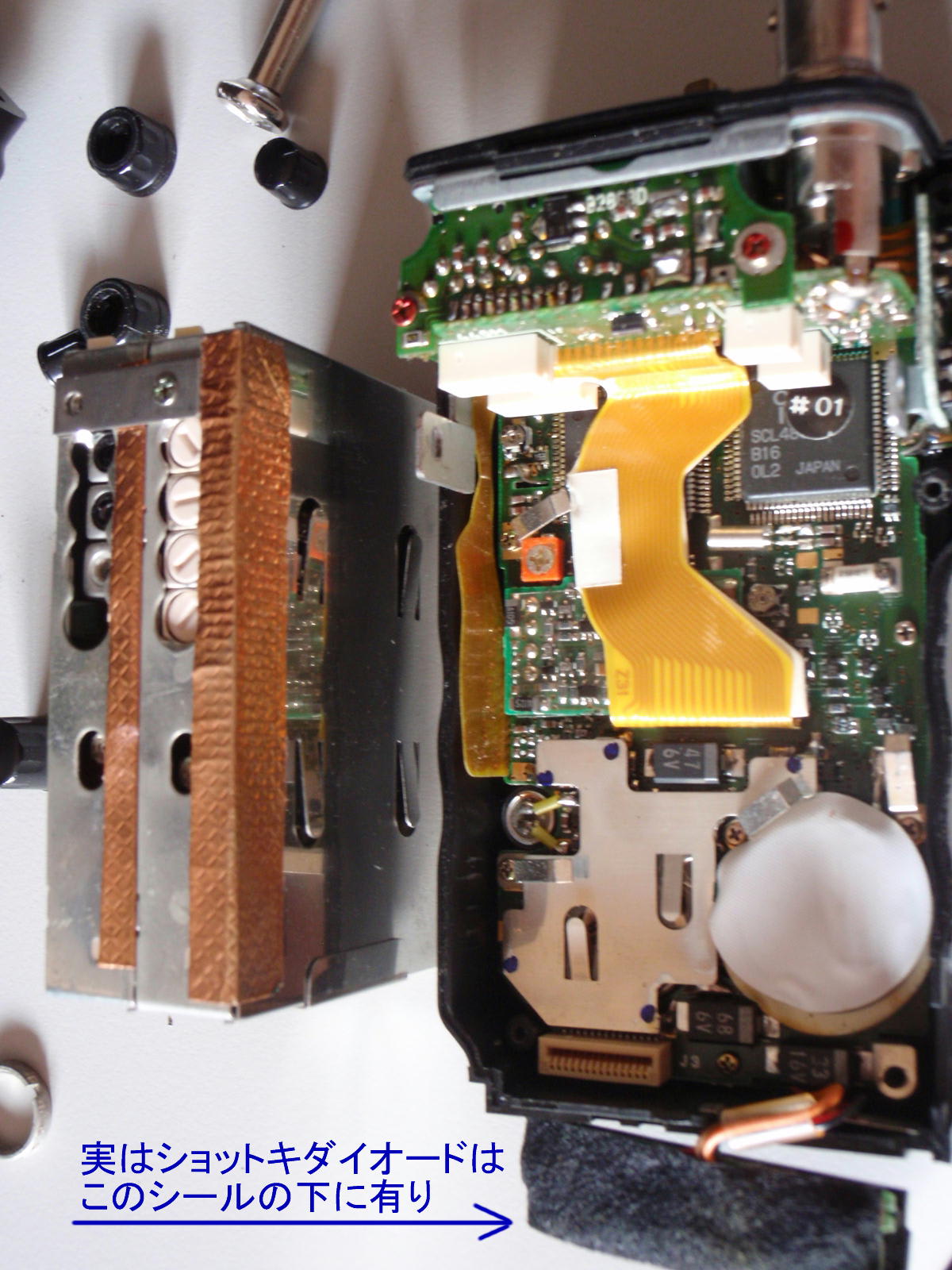

IF基板、回路変更され部品配置に余裕が出来ている。

クリスタル発信部からミキサー部への接続が300Ωフィダー線から同軸ケーブルに。

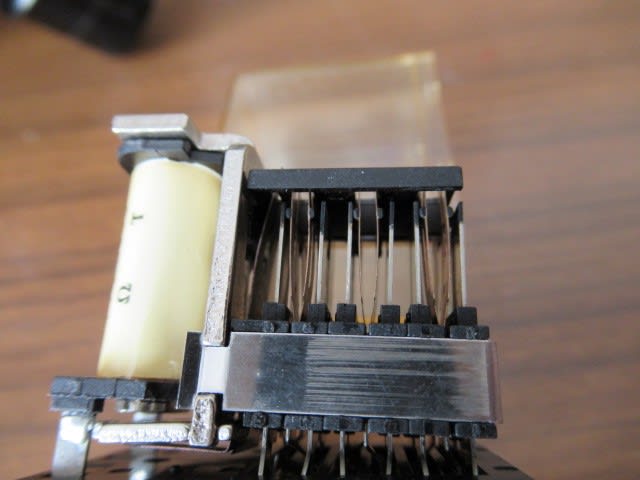

発信部のクリスタルが一部ハンダ付けから全てソケットに変更。

Sメーターは光が透過しないタイプなのでイマイチです。

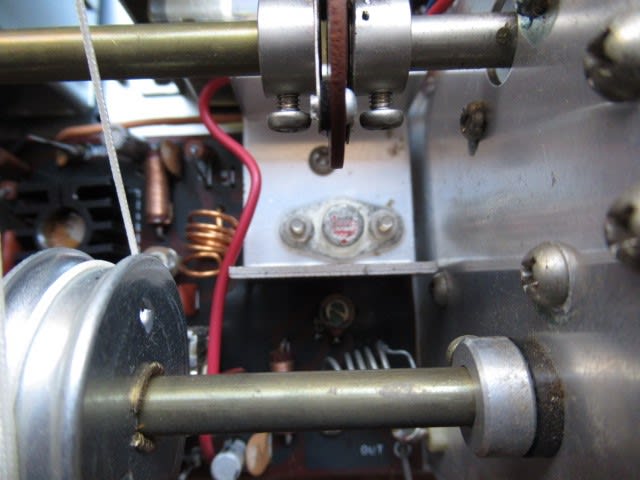

ジョイントの止めネジがシールドケースに当たるのは同じでした。

機構的な部分の内容確認です…

スケルチVR(プルSW付き)とシーソーSWの動作不良が有ります。

VRは分解して見ましたが内部部品が破損していました。

手持ちのプルSW付きVRはシャフトが短いのでアダプターで長さを延長です。

締め付けネジ部が1ミリくらい細いので回り止め穴の位置が違い追加で穴を開けました。

シーソーSWは内部を開けて見ました。

ここは100V を開閉するので接点部がアークの影響で汚れています。

写真は取り忘れたのですが動作不良の原因はこのプレートの裏側にシーソーさせるピンの痕が不規則に付いて動きを悪くしていました。

800~2000番のサンドペーパーで面を平滑にしたらパチパチとスムーズに動くようになりました。

電気的には音量ボリュームを上げるとピーと発信します。

出力は5W弱なので並列使いのファイナルが1個ダメになっているかも知れません。

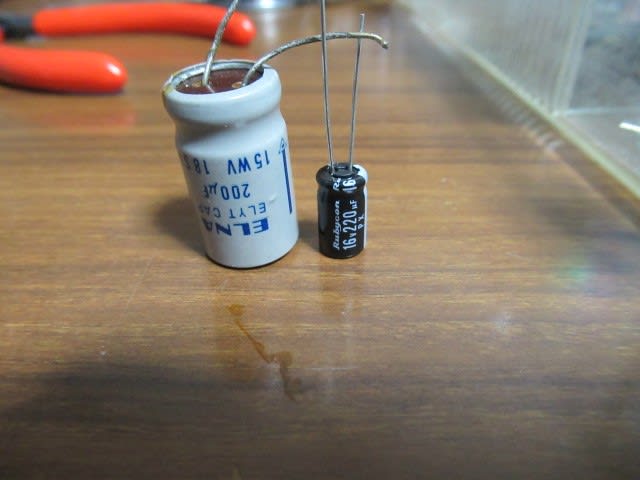

いずれにしてもまずは製造後45年以上経っていると思われるので全電解コンデンサーの交換です。

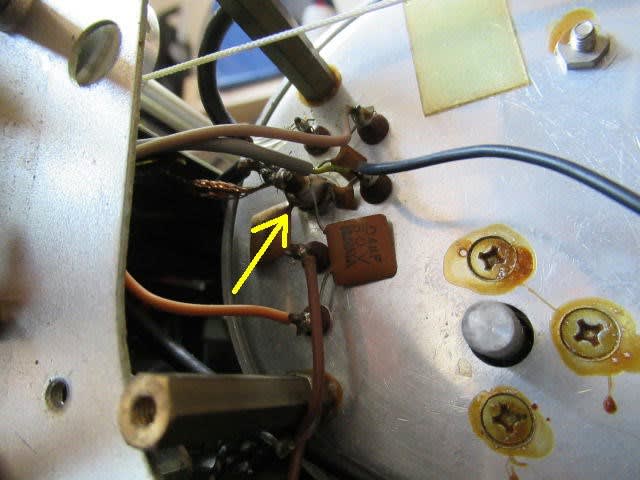

写真はAF部で交換後です。

前機ではVFO内のコンデンサー交換は見送りましたが今回は挑戦です。

取り外し中です。

後から分かった事ですが、再組み付け時に位置が分かるようにマークをして置いた方が良いです。

全面パネルとダイヤル軸の所にメタルが入るので少し位置がずれただけでメタルが入らなくなります。

VFOは一ヶ所のアース端子に何本もの線が来ているので取り外しには大容量の半田ごてが必要です。

ターボ付きでしたがコテ先の小さな半田ゴテでは歯が断ちません。

昔ながらのコテ先の太い60W半田ゴテだと簡単に外せました。

丸いカバーを外したVFOです。1個有る電解コンデンサーは見た目でも分かるくらい劣化していました。

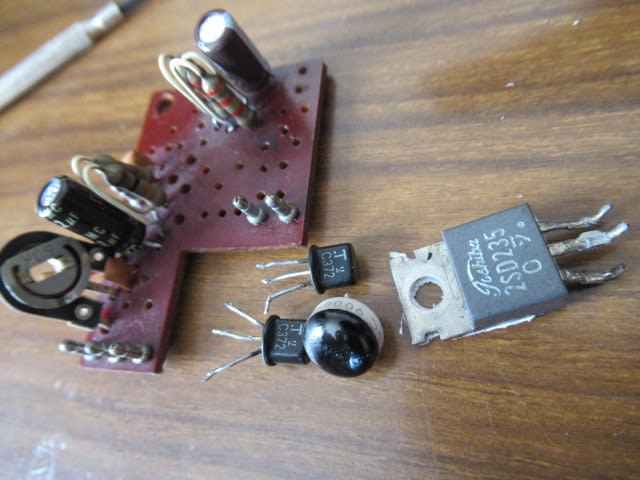

今回はせっかくバラしたのでFET、TR、ツェナーダイオード等も交換です。

FETはMK-10を2SK19に、TRは2SC710で同じですが足がハンダメッキの物にしました。

結果、2SK19でも問題無く発振して出力が1割方増えました。 次へ

次へ

続く

5ヶ月経ちますが訪問者の方も見えるのでその後の報告です。

メインダイヤル部のメタル位置調整を行いVFO部の再組み付け完了です。

丸いアルミのVFOケース、シャフト、バリコンのジョイント部、等を少し磨き見栄えを良くしました。

ランプはLED化しましたのでメインダイヤル部はきれいです。

パネル部の文字が消えかかっていた所にはネームシールを貼りました。

受信は各コイルの調整で近くのビーコン信号が保有機の中では良い方です。

出力はダミーロード負荷で8W以上出ているのでファイナルTRは健在のようです。

写真は他機との比較や機構部を眺めて楽しんでいますのでなかなかケースに収めてもらえない本機です。

長文お読み頂き有り難うございました。