先日、発売初期に製造されたと思われる「TR-1000」が手に入りました。

今回は前面のパネルを取り外して整備です。

※トップ写真はサビ落としと塗装、部品交換整備後です。

全体的に見ますと通常分かれている、AF基板とファイナル基板が一体になっています。

ファイナル回路に大きなタンクコイルが2組有るのが目に付きます。

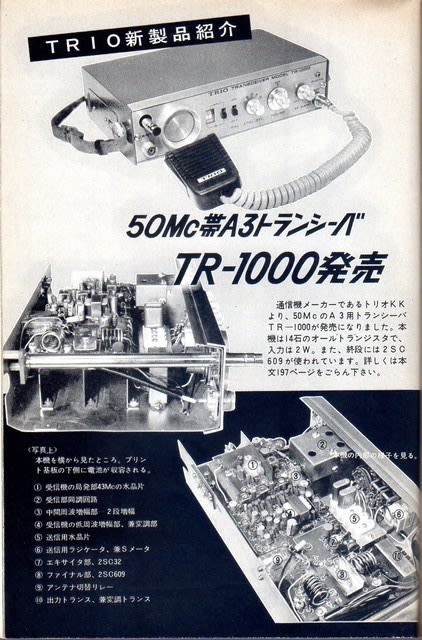

TR-1000新発売の記事がCQ誌1966年3月号に出ています。

コイルの配置などが良く似ていますので発売初期型の様です。

面白いのがファイナルTRがビス一本で締め付けて有ることです。

不思議に思い考えてみました。

ファイナルTRが発売当初の2SC609から2SC679に設計変更になった。

2SC609の取り付け穴は長穴になっているので取り付け寸法が2SC679と違う寸法で締め付けて有った。

取り付け穴が長穴の2SC609

放熱板の設計変更品が間に合わなくて、ビス一本締めにしたと考えられる。

TRのハンダ面の劣化状況を見る限り途中でユーザーが交換しているようには見えないが、初期の内に2SC679に交換した可能性もゼロでは無い。

送信部の発振TRが珍しく2SA71です。

Bufferは当初から2SC32の様です。

TRの丸い頭が見えます。手前右2SA71と手前中央2SC32です。

コイルのスズメッキ線が酸化して変色しています。

水晶

汚れていますが他機で試験してみましたが正常に発振。磨くと鏡面状態に…

クリコン部です。

なぜかお辞儀をしているTR…

構成は2SA70による43Mhzの第一局発と2SA71によるRF AMPとMIXです。

モールド抵抗、セラミックコンデンサー、TRを取り外した基板

こちらの2SA71はhFEは90前後と決定的に悪くは無いのだけどより良い保管品に交換です。

TRの外周を磨いたら2SA71の文字が消えてしまった。

交換後の写真ですが、右側のコイルの芯線ハンダ付け部に注目して下さい。ここが、付いている様で付いていなかったのです。

これを発見するまで感度不足で色々と回り道をし勉強になりました。

第二局発です。

9Vを供給している中央のツェナーダイオードはリード線部が腐食、交換対象です。

発

振TRの2SC102はhFE27と性能低下、これは手持ちの保管品で良好な物と交換です。

今回はセラミックコンデンサーも交換でサッパリとしています。

AF AMPのTR放熱版の取り付け方法がその後の物と変わっています。

抵抗との緩衝に注意が必要ですが、その後の取り付け方法が放熱に良いと思う。

本機の放熱版

他機の放熱版

AF、送信一体基板の裏面です。

ハンダが不完全だったのでしょう、TRのリード線が剥がれている。

送信部2SA71、リード線が芸術的に曲げてある。

なぜかこちらのTRもあちこちにお辞儀をしている。

IFおよびAF基板の整備です。

MIXの2SA101を取り外してhFE測定して見ると45でした。

このTRは劣化していたIF増幅のTRと入れ替えてMIXには保管品の2SA102を当てた。

電解コンデンサーは無条件全数交換ですが、取り外し品を測定して見ると30μFが104μFに大幅に増加しています。

モールド抵抗も全数交換ですが抵抗値は高めに出ています。

検波ダイオードは正常でしたが、文字表示の1N60に交換です。

部品交換作業が進んだIFとAF AMP部です。

手前のコイル、ディップメーターで測定したら35Mhzに同調していた。

AF部は電圧増幅の2SB171、2個がhFE30台と劣化気味だったので2SB175に交換です。

電力増幅TRの2SB178は片方がhFE6と不良で、保管品と交換しましたがこれで在庫切れとなりました。

この2SA178は最近オークション等でも見かけないので、今後は互換品で対応しないといけないようです。

送信基板の整備です。

発振の2SA71、hFEは383と今まで見たことが無い値です。

今までの2SA71は大体hFE150位ですが、選別して送信初段には高hFEの物を使用していたのかなと思っています。

コイルの汚れも目立つので取り外してサビ落としをしました。

シャーシーの塗装が出来ました。

乾電池の液漏れは有った物の、その他の所のメッキは綺麗だったので塗装は最小限にした。

大きなナットの締め付けにはメガネレンチがピッタリですが締め付け過ぎには注意です。

送受信切り替えリレー

あまり汚れていないリレーでしたが清掃です。

このリレーはアンテナ回路側の接点が四角いクロス型になっています。

紙で擦ると接点の角で紙がこすれて残るので注意が必要です。

整備完了したリレー、穴部分はなるべく塞いでハンダ付け作業です。

電源逆接対策、他

電源の逆接属防止の為に外部端子側だけにショットキダイオードを入れました。

0.4Vくらいの電圧降下は有りますがこれで一安心です。乾電池側はそのままスルーです。

それに、TR-1000に使用して有る配線は、細い一芯のビニールコードが大半です。

電源端子からの線もこの細い線なので心もとなく思い、電源ラインだけ太めの線に変更です。

だだ、手持ちの線を利用したので少し太すぎ…

リレーの取り付け作業も完了、一息ついて電源投入です。

いつもだとVRを上げると盛大なノイズが出るのですが僅かに聞こえる程度です。??

AF初段やIF初段の所を触ると結構なノイズが出るのでクリコン部に問題が?…

原因は、先ほど書きましたクリコン部コイルのハンダ不良でした。

製造当初は問題無かったのでしょうが、50年の歳月で徐々に劣化したのでしょう。

各部コイルコアーの調整でいつも感度の見極めに聞いているビーコンが受信出来て一先ずヤレヤレです。

受信時の電流は約40mAくらいです。

しばらく机の上に置いて眺めていましたが、気が向いたので今日は送信テストです。

出力のインピーダンスが75Ωですが、手持ちが無いので50Ωのダミーをつなぎます。

各コイル、トリマーを調整して無変調時0.8W位で変調も良く掛かっています。

モニターをしてみましたが変調音も綺麗!(個人の感想です)

送信無変調時の消費電流は約240mAです。

変調を掛けると300mA越えです。取説によりますと100%変調時は370mAの様です。

50年近く前、このTR-1000と同じ様なリグを雑誌の製作記事を参考に自作しました。

しかし、低周波回路にキャリヤーが回り込んだりして上手くいきませんでした。

今回のように全体的な部品交換整備をしたのに、再現が出来てさすがメーカー製と思っています。

長文お読み頂き有り難うございました。