25年位前に購入したハンディートランシーバーが故障したので分解して見ました。

故障の内容は電源が入りません。外部電源だと問題ないのですが乾電池だとダメです。

回路図を見ると外部電源の時に乾電池への逆流を防止するダイオードが入っています。

調べて見るとショットキダイオードと言って順方向の電圧低下が少ないダイオードのようです。

これが壊れているのかな?

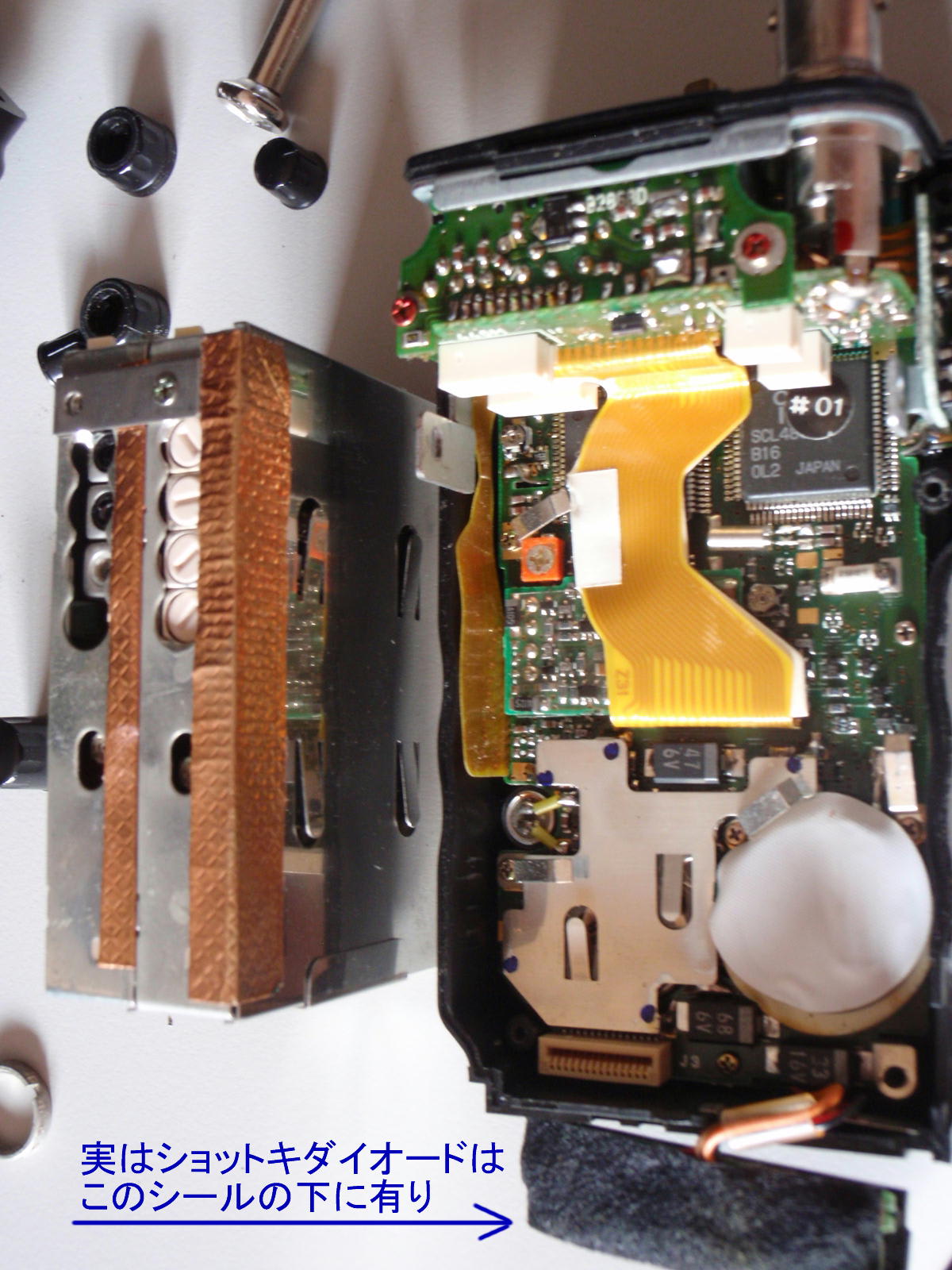

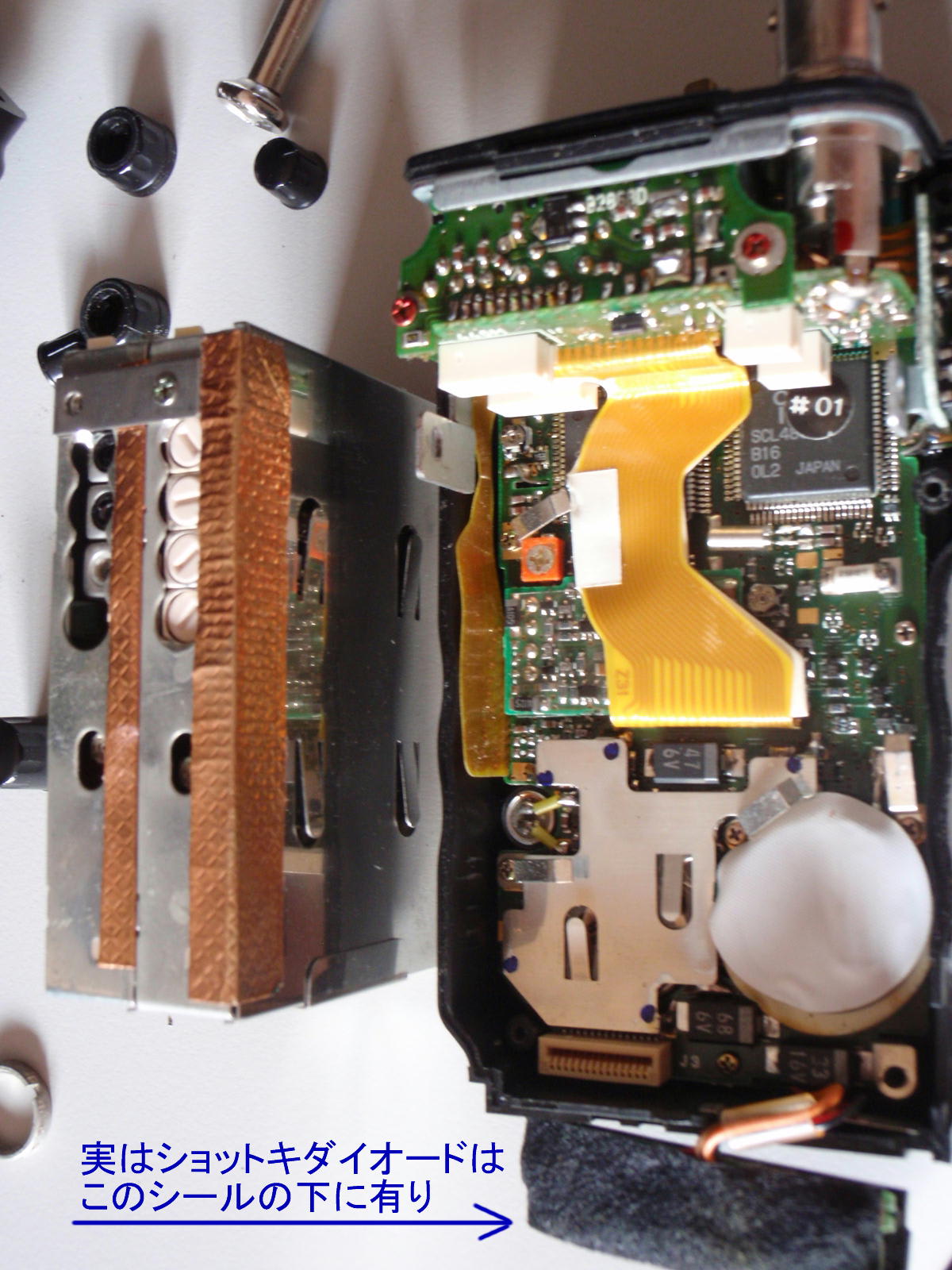

このショットキダイオードがどこに有るのか調べるために外装を取り外しです。

後から気が付いたことですが、本当はここまで外す必要が無かった。

裏蓋を外すだけでことが足りた。

そんなこととは気が付かずショットキダイオードは本体の内部に有ると思いパワーユニットを取り外した。

コネクタ式になっているので簡単に取れた。

こちらはコネクター側

右下の白く丸いのはバックアップのボタン電池です。

左の小いさく丸いのはマイクロフォンです。

マイクロプロセッサとおもわれる。

右側が144MHZ、左側が430MHZのユニット(電池は大きさ比較の単4乾電池)

ここが先ほどの上記回路図の基板です。

最初見たときこの基板にシールが張って有ったので上記回路図部品がここに有ることが分からず本体を分解したがその必要は無かった。

丸印の部品がショットキダイオードのようです。

なぜか基盤がホコリで汚れているので清掃します。

ダイオードの良否確認の為にテスターで測定してみるものの特に問題なしでした。

このユニットから本体に配線してある線をよく見ると黒く変色しています。

0.3sq位の細い線ですから乾電池での送信でも1.2アンペア位流れるので時間とともに酸化したようです。

少し線を動かしていると断線してしまいました。

線の被覆を剥いでみると心線全体に黒くなっていました。

この線黒く酸化した線を交換してみましたが症状は変わらずで相変わらず電源が入りません。

どうも基盤側のパターンが熱で劣化しているようで導通抵抗値がかなりあります。

パターンを修復すればよいのですがこれ以上の分解はシールド板の半田付けを外したりしなければならないので厄介です。

そこで乾電池側の+Ⅴラインと本体の+Ⅴラインどうしを線でバイパスしてやることにしました。

写真部分は外部電源の+Vラインに配線したバイパス線です。

なるべく太い線で配線したいのですが隙間が無く0.3sq位の線です。

一応この改造で乾電池での運用もできるようになりました。

ただ電源ラインを細い線で引き回したので乾電池での送信時は電圧降下が大きいようです。

新スプリアス対応機でもないのでモニターとしての利用かなと思っています。

乾電池で動作中のIC-W2