SONY Studio CF-1980シリーズを数多く整備?しましたがその中で気づいたことを書いてみました。

皆さんご存じのようにCF-1980シリーズはCF-1980、CF-1980Ⅱ、CF-1980Ⅴと有ります。

構造的には良く似ていますのでCF-1980を中心に他機種もおりまぜて記します。

発売後かなり経っているので普通に入手出来る物はまず正常動作する事は有りません。

電気系統およびメカ部分の整備は必須となります。

整備内容を動画でもUPしています。

https://youtu.be/HVtbXmB-QEo

CF-1980は大きく分けて前期型と後期型が有ります。

スピーカーの外形形状が四角いのが前期型で丸いのが後期型です。

左写真が前期型、右写真が後期型です。

左写真がCF-1980Ⅱ、右写真がCF-1980Ⅴです。ダイヤル面に違いが、スピーカーは同径ですがヘッジに違いが…

CF-1980のケースを外す時の注意事項です。

カセットメカ部にビス止めがして有ります。ここの取り外しを忘れない様にしましょう。

先ずは心臓部のヘッドの状態です。

中古ラジカセのヘッドは多少減っている物ですが…

ヘッドはギャップのスジが確認できる状態まで減った物は寿命です。

写真右側のヘッドはそのギャップのスジが見えますのでもう寿命です。

この状態でも録再生は出来ますが悲惨な音です。

オークションを見ていると整備品ながらヘッドの状態は秘密と言う出品物がほとんどですが…

次はスイッチの分解整備です。

色々な洗浄剤や復活剤を試しましたがどれも一時しのぎ程度の効果しか有りませんでした。

スイッチを分解して見ますと結構な汚れです。どれも硫化して真っ黒になっています。

硫化=排気ガスや温泉のガスなどに含まれる硫黄成分が銀(Ag)と化合し硫化銀(Ag2S)になること。電子部品故障の原因となる。

数多くのCF-1980シリーズを見ていますがどれも似たような汚れです。

入手品の中には前ユーザーの方が接点復活剤を使用した物も有りましたが写真の様にヒドイ状況でした。

以上のような状態なのでスイッチの分解整備は必須となります。

固定接点側は「銅用コンパウンド」で磨き、荒れた接点面を綺麗にします。

擦動面にはコンタクトグリスを少量塗布致します。

稼働接点は形状が複雑なのでサンハヤトの「接点プライト」で処理しています。

処理前後の状況写真です。

整備スイッチの取り付けですが気を付け無いといけないのが方向性が有ると言う事です。

昔、SONYのサービスマンが言っていました。反対に取り付け事が有ると…

スイッチノブを直立したまま取り付けるとどちらに傾くか分からないので反対に付けることも有るようです。

だからいつもノブを傾けた状態で取り付けるようにしています。

マイク等の入出力端子も硫化で黒くなっています。

取り外してサンハヤトの「接点ブライト」で処理して黒い硫化膜を除去します。

写真は処理前後の状態です。

スライドボリュームは動きがスムースな場合はスリットが有るので接点復活剤を塗布して綿棒で清掃です。

動きの悪い物や汚れがひどい場合は分解整備が必要です。

ただし足が折り曲げて取り付けて有る物は足を伸ばすと必ず折れてしまいますのでお気お付けを!

回転型ボリュームも取り外して見ましたが、抵抗習動面が上側にありほとんど汚れていません。

取り外さなくても接点復活剤の吹き付けで問題無いようです。

1970年代ラジカセのトランジスターリード線はハンダ付け性向上のために銀メッキされた物が多用されています。

この銀メッキリード線は経年の変化で例外なく硫化して真っ黒になっています。

この硫化が性能低下や故障の原因になっています。

それと同時に銀メッキが析出してイオンマイグレーションを起こしています。

このイオンマイグレーション部分を断続的に電流が流れる事によって「バリバリ音」や「ジージー音」の原因となっています。

CF-1980シリーズのトランジスターはどれもこの様な状態です。

写真はリード線の硫化とイオンマイグレーションを起こしているトランジスターです。

この様なトランジスターは取り外して性能をチェックし問題無ければ硫化膜やイオンマイグレーションを除去し使用しています。

劣化品は新品に交換してますがバイアス抵抗の調整が必要です。

以前チューナー部2SC710を2SC1675に交換しましたがそのままでは正常動作しませんでした。

CF-1980はチューナー部にはモールド抵抗が使用して有ります。

このモールド抵抗は例外なく抵抗値の増大や割れなどで劣化しています。

劣化モールド抵抗は全数P型抵抗に交換します。

左写真はモールド抵抗の割れた状態です。右写真はモールド抵抗をP型抵抗に交換した様子です。

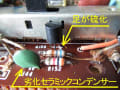

チューナー部の不具合でよく起きるのが電源ラインのセラミックコンデンサー劣化です。

絶縁が低下して抵抗になっていますので受信出来ない状態になります。

今まで経験したCF-1980のチューナー不具合の80%をこのセラミックコンデンサーの劣化が占めています。

この不具合はCF-1980、CF-1980Ⅱで有りました。

皆さんもチューナー不具合の時は疑って見てください。

また、良く鳴っていたのに突然無音になったことがありました。(CF-1980)

TR8のベース電圧が「ゼロ」でしたのでIFTの断線を疑い交換したら直りました。

電解コンデンサーの交換

電解コンデンサーを取り外しチェックすると劣化で容量の増大が見られます。(左写真)

電解液が蒸発して電極間が狭くなって増大しているのか?

容量抜けも有ります。(右写真)

いずれにしても電解コンデンサーは全数交換したほうが良さそうです。

特に電源回路は使用していなくてもACコードが差して有ると常に稼働状態なのでなおさらです。

写真は交換したオーディ用電解コンデンサー、右下の黒いのが高耐久電源用電解コンデンサーです。

オーディオ基盤の半固定ボリューム

CF-1980の前期型にはオーディオ基盤に半固定ボリュームが使用して有ります。

これが劣化すると「ボコボコ」と音が出ることが有ります。

この半固定ボリュームは整備または交換して置く必要が有ります。

右写真は劣化した半固定ボリューム、左写真は交換した半固定ボリューム。

モーターサーボアンプ部

ここのトランジスターもご多分に漏れず硫化しています。

取り外し性能チェックと黒い硫化膜の除去です。

速度調整半固定ボリュームは劣化して調整しにくいものです。

ここは調整のしやすい多回転型に交換です。

多回転型ボリュームは基板裏側にとりつけて有ります。

モーターのノイズをキャンセルするダイオードの劣化も有りました。

予防的にダイオードは交換するようにしています。

再ハンダ

経年でハンダが劣化してクラック等が発生している事が有ります。

怪しそうな所は新しいハンダを追加しながら再ハンダをします。

以前、音がだんだん出無くなる不具合に遭遇しましたが、トランジスターを取り外して清掃して取り付けたら直ったことが有ります。

多分、ハンダが劣化して不完全は導通不良を起こしていたのでしょう。

メカ部メンテナンス

グリスの固着と余分なところに油が付着していいるためメカ部の分解整備も必須です。

CF-1980やCF-1980Ⅴはわりとグリスの固着が少なめです。

CF-1980Ⅱは固着が多目で特にブレーキ部の固着が酷く大変です。

稼働シャフト部分のグリスが乾き接着剤の様になってこびり付いています。

ここを分解できるかどうかがメカ部分整備の成否を握っています。

作業中は手にグリスが付くので写真は少なめです。

定番のベルト交換

フライホイルのサビも綺麗に取ります。

ヘッド部の真ちゅう板も磨きピカピカに…

メカ部とスピーカーを取り外しボデー内部も清掃です。

数多く見ているとこんな事も…

モーターが逆回転、これには驚き!

マグネットの圧入がゆるく使用中にマグネットが回転してS極とN極が入れ替わって回転が逆になった様です。

モーターの回転が不安定

モーター内部のコンデンサーが断続的にショートしている様でした。

これはリード線を挟み込んでカバーをした様でリード線が潰れています。

これはヒートシンクを基板に締め付けているビスですが最後まで締まっていない。

これはカウンター用のベルトがプーリーに掛かっていない。

クリップが掛かっていない。

ハンダの外れ

接着剤が垂れ下がってランプスイッチを強く押さないと点灯しない。

カセット操作部の摩耗

手持ちの現物で確認するとCF-1980前期型のシリアルNo.117,721番以前は押しボタン部に摩耗がみられる。

リンクの当たり部分が少ないのが原因です。

このようなのを入手した場合は部品取り品から幅の広いリンクと入れ替えを行っています。

手持ちのシリアルNo.211,024番はリンクの当たり部分を広くして改善され摩耗は見られません。

これはスライドスイッチの取り付けが傾いている。

調整です。

まずは電源電圧12Vの確認とチューナーへの電圧調整です。

チューナー電圧は4.6Vです。調整は半固定ボリュームで行います。

この半固定ボリュームも劣化している場合は整備または交換です。

下写真の左下隅が交換した半固定ボリュームです。

CF-1980の前期型ではこのボリュームは無くて抵抗の選択になっています。

テープ関係の調整は基準テープを再生しながらオシロを見ながら行います。

チューナー部の調整は目盛り合わせと感度調整です。

左写真はCF-1980の後期型、右写真はCF-1980Ⅱのチューナー部です。

故障モード

いままで遭遇した故障と対策を簡単に記します。

1)ジージー、バリバリ音等のノイズ(CF-1980、Ⅱ、V)

トランジスターのイオンマイグレーションを除去

トランジスターの不良→交換

パワーICの不良→交換(CF-1980Ⅴ)

2)ボコボコ音(CF-1980前期型)

AF回路の半固定ボリュームの劣化、整備または交換

その他ヘッドの磁化でも発生(CF-1980シリーズ全般)

消磁する。

3)音量可変が出来ない。音が小さい(CF-1980Ⅴ)

ボリュームのブラシが脱落、CF-1980Ⅴはブラシの固定が特殊なので発生しやすい。

これは部品取り品と交換

4)レベルメーターが半分位振れる。(CF-1980シリーズ全般)

4-1)切り替えスイッチが汚れて端子間の絶縁が低下→スイッチ分解整備

4-2)IFTの絶縁低下でTRコレクターの電圧が検波回路に流れ込む為→IFT交換

5)ラジオが聞こえない(CF-1980、Ⅱ、V)

チューナー部のセラミックコンデンサーの劣化→交換

チューナー部のコイル部のハンダ劣化で導通不良→再ハンダ

感度が悪い。トランジスターや検波ダイオードの劣化→交換

バーアンテナの線がハンダ付けの所で断線→再ハンダ

6)モーターの回転ノイズが発生

サーボ回路のダイオード劣化→交換

モーターの不良→部品取り品に交換

7)モーターが回転しない

電流制御トランジスターの不良→交換

8)テープ走行不具合

グリスの固着等→メカ部の分解整備、

9)音がこもる

ピンチローラーの不良でテープが蛇行している。

ピンチローラー交換

10)テープを再生すると消去される。

切り替えスイッチの汚れで端子間の絶縁が低下して消去ヘッドがOnになる。

切り替えスイッチの分解整備

11)テープ再生時擦れるような音がする。

誤録音防止の金具が変形してキャプスタンプーリーと接触している。

金具の変形を修正する

12) ダイヤル面の針が動かなくなる。

ダイヤル糸を掛けているプーリーのシャフトが折れている。

ストレート部の有るスクリューをタッピングしてシャフト代わりにする。

13)ラジオやLINE INで聞いていると30分位で音がかすれて来る。

LINE INジャックの接触不良なので何回かジャックを抜き差しすると直る。

14)録音時消去されないで前の音が残る。

バイアス発振回路の不具合かと思いユニットやコンデンサーを交換してみたけど直らず

結局、消去ヘッドを交換したら直りました。

15)FMの時にチューニングメーターが振れない。

FM側の検波ダイオード不良、ガラスが破損、もう一方も亀裂が…

16) ラウドネススイッチをOFFにすると音が出なくなる初めての現象です。

最初はスイッチの接触不良かと思いましたが、テスターを当ててみるも問題なしです。

スライドボリュームの端子に追加半田すると良くなったり駄目になったりで不思議な現象です。

回路図を見るとスライドボリュームのカシメ部が接触不良で導通していないのだと気づきました。

カシメ部も酸化していて取り外し取り付け時の半田の熱で接触不良になったようです。

部品取り良品に交換で良くなりました。

17)音が小さい、16㎝スピーカーボイスコイルの断線でした。

スピーカー交換で音が出るようになりました。

18) 音が微妙にひずむ。

カップリングコンデンサー等を疑り交換しましたが改善せず。

最終的にパワーTRを交換したら直りました。

交換したパワーTRのhfeは正常で、hfeだけでは判断出来ないようです。

19)音がかすれる。

スピーカー交換で正常になるのでスピーカーが問題ですね。

スピーカーの外形にサビが発生しているので内部もサビが発生していると思われます。

分解してみると予想通り内部がサビていました。

コイル側にもサビが…

20) レベルメーターが振れない。 指針の状態で大体の状態が解ります。

指針がプラスマイナスどちらかに振り切れている場合はスプリング部分の断線で修復不可

指針が途中で引っ掛かっている場合は指針のビスを緩めてやると動くようになる。

※ビスは反対側にも有ります。

ビスが緩まない場合はビスのブラケットを少し起こしてやる。

この時、指針をテープで留めて中心がズレないようにする。

※起こし過ぎると指針の中心が外れますので注意が必要です。

21)録音時に雑音が入る

マイクユニットの不良でした。

ユニットの交換で直りました。

22)選局時、チューニングダイアルを回すとパリパリと音が出る。

多少のパリパリはレトロ感が有って気にならないのですが盛大に出る個体が有ります。

原因はバリコンのローター部がアース側にブラシで接しているが、その部分が酸化または硫化して接触不良になっていると思われます。

対策は分解整備ですがこれは大変です。

そこで取り付けたままバリコン取り付け部のビスを外しここから接点復活剤を吹き込みシャフトをクリクリ回します。

これを数回繰り返してからクリーナーで復活剤を洗い流してその後エアーブローで綺麗にします。

23) ラジオが鳴らないので調べたらチューナー部に電圧が掛かっていない。

調べると安定化電源部のツェナーダイオードが不良でした。

ツェナーダイオードに振動防止の接着剤が塗布して有ります。

これの品質が良くなくリード線が酸化腐食して不良に成ったようです。

CF-1980ではこの接着剤がモールド抵抗のリード線を腐食してモールドの割れが散見されます。

24)AMとSWが聞こえない

中間周波数トランスのコンデンサー割れでした。

部品取り品から移植で音が出るように成りました。

対策はハンダを取り除き洗浄後再ハンダしました。

※つづく

細かい部分までメンテナンスされており、カセットメカを分解する技術力は凄いです。

私もSonyが好きで若いころには1980MK2、1990を所有していましたが、使わないで放置しているうちに、家の者に処分されていました。

1980の電源コードの入手が困難なところが困っています。良い代替品があったら紹介ください。

探していたところこのブログに辿り着きました。

技術的なことは全く分かりませんがstudio1980を甦らせることに情熱を傾けていらっしゃることがヒシヒシと

伝わってきました。別の方がコメントされていましたが、もし整備済みもしくは整備予定の

studio1980をお持ちでしたら是非購入させて頂きたく。このようなコメント欄に記入して大変不躾ではありますが

ご検討いただきたくお願いいたします。

メアドを送ってください。

※メアドは公開しません。

細かい内容はそちらでやり取りしたいと思います。

よろしくお願いします。

子供の頃買ってもらった同機種のラジカセをまだ手元に持っています。数年前まではラジオのみ良好に聞けていましたが、最近は音が不安定でガリガリという雑音も入ります。出品されている品の落札も考えておりますが、できれば手元のラジカセがなんとか修理できないかと考えております。もしお引き受けいただける可能性ありましたらと思いコメントいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

症状から修理可能と思いますが、現物を見てみないと判断出来ない部分も有りますのでこちらにお送りください。

次回のコメントでメアドをお知らせください。

※メアドは公開しません。

そちらで送付先をお知らせいたします。

よろしくお願いします。

それから自分でもジャンク品のCF-1980IIを購入して少しずつメンテナンスして楽しんでます。

こちらのブログも大変参考にさせて頂きました。

ひとつだけご質問をお願いしたくご連絡しました。

巻き戻し側のリール台がかなり固着していたので、分解清掃、グリスアップを施したのですが、最組み立ての際に部品の表裏がわからなくなりました。

構造でお伝えすると上からリールのキャップ、バネ、白いパーツ、小さいワッシャーが入っていたと思うのですが、その白いパーツが微妙に表裏の形状に違いがあり、どちらが正しいかわからなくなってしまいまして、、、

表裏それぞれうっすらと段?のような形状になっており、片方は少し段が高くなっているので現在はそちらを上側(バネ側)にしております。

拙い説明で大変分かりづらいと思いますがご教授頂けますと幸いです。

よろしくお願いします。

なんとか自己解決いたしました。お騒がせして申し訳ありません。

白い部品の表裏はそれで合っています。

突起の出ている方が上です。

また何か有りましたらお知らせ下さい。