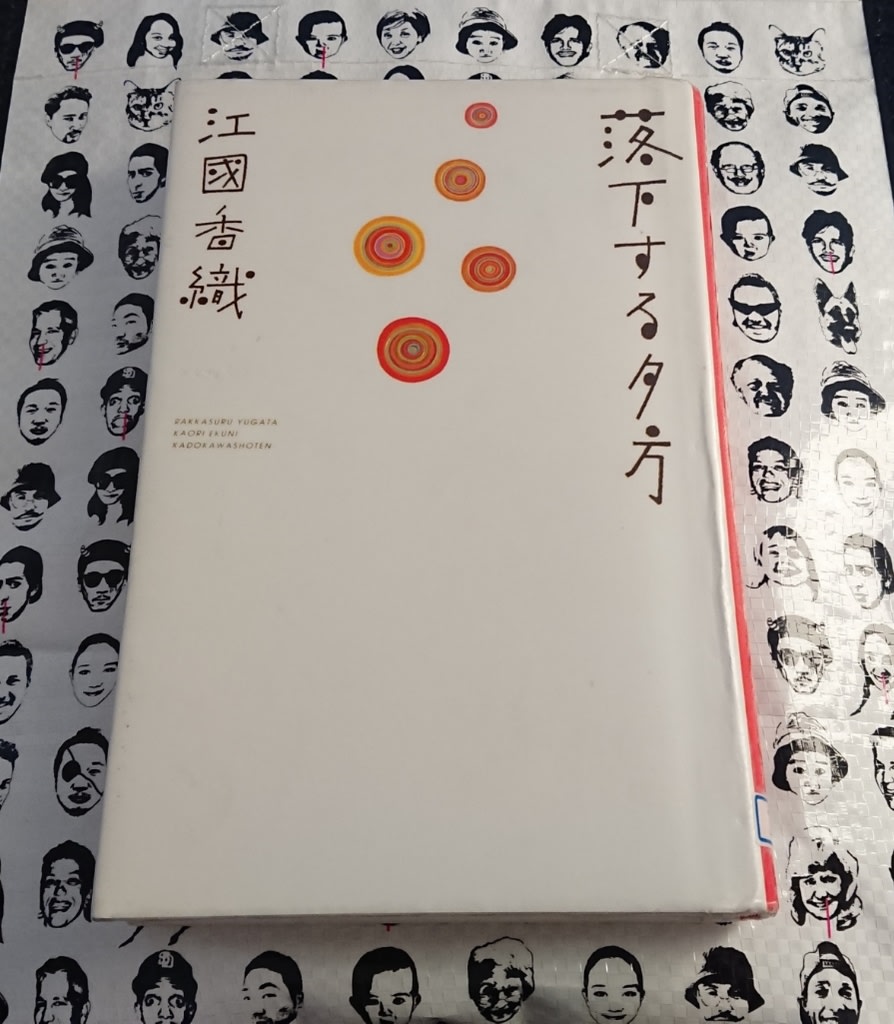

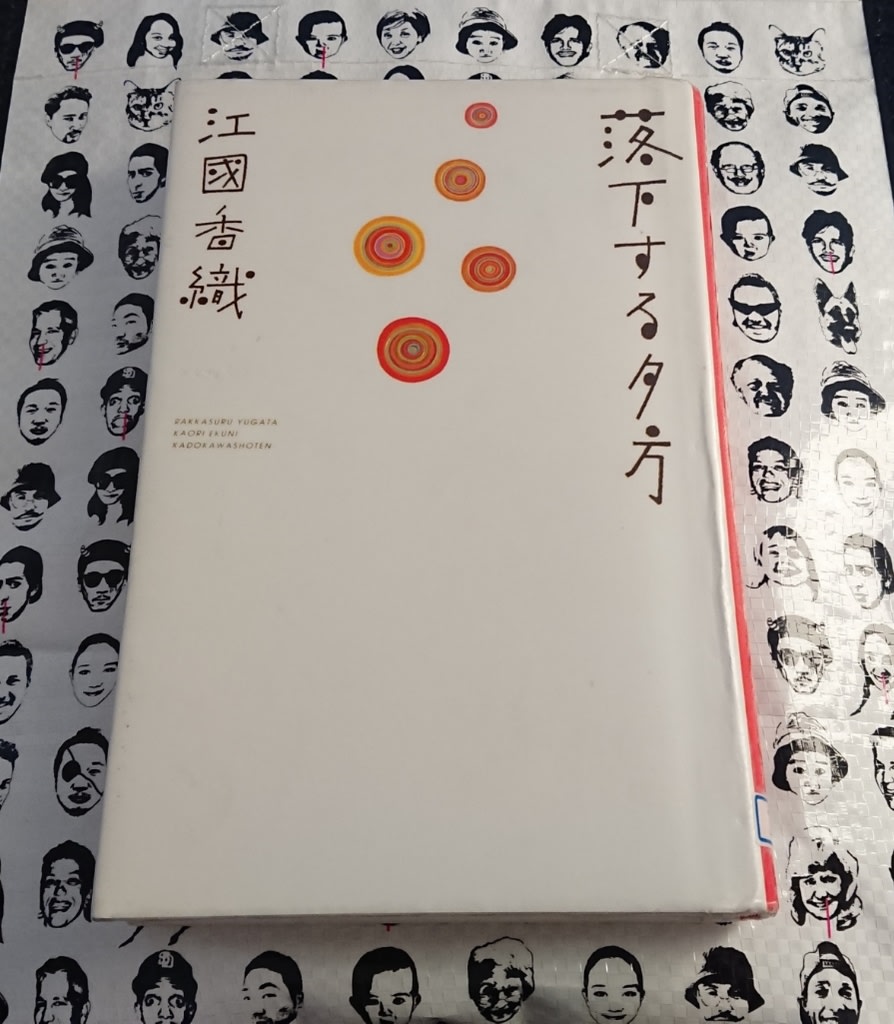

江國香織

『落下する夕方』★★★★

未読本発見☆

金曜の夜から体調不良が続き、

我が身体なのに何も分かっていないなと嘆く・・

一つ一つ順番にどこかが壊れてゆく。

今はまだ気力でカバー出来るけど、この先のことを思うと暗澹たる気持ちに。

頼れる支えが必要だと実感

そんな暗い気持ちになった真夜中

早寝したせいで目が冴えてしまってこの本を手に取った。

で・・ラストのまさかの衝撃で気づくと明け方の4時!

(もちろんその日はお仕事です)

いやー徹夜読書なんて久々

身体のつらいことも忘れ、世界に没頭してしまった(笑)

この話「ヤバイ」ね(20代女子と仲良くしていると口から自然に出てしまう)

感化されやすいのか、今年出逢った年上のおじさまを思い出し、

机の中から名刺を引っ張り出して、電話番号に名前を登録した。

そうよ。いつの間にか仲良くなってるパターン?

来るもの拒まず去るもの追わず。

華子 強烈だけど愛おしい。

---

「なんでもいいけど、必要なものははなしちゃだめよ」

空にはピンクグレープフルーツそっくりの、もやもやと赤くまるい大きな月が浮かんでいる。

「これからうちに遊びに来ない?」

きっぱりと、私はそう言っていた。

夏の夜は虫の匂いがする。草と虫と空気の混ざり合ったような匂い、ひどく子供っぽい匂いだ。

私ははな歌をうたう。

私はといえば変わったことはなにもなく、平和な日々でお茶漬けばかり食べている。秋は、一年じゅうでいちばんお茶漬けのおいしい季節だと思う。

このとき私は確信した。一人の男と人生を共有しているときの、ありふれた日常の信じられないような幸福、奇跡のような瞬間の堆積

眠りながら暮らすのなんて、わけのないことだ。毎日お昼近くに起きて食事をし、窓の外でも眺めてぼんやりしているうちに、また眠くなって少しうとうとし、途中でたぶん一、二度目をさます。トイレに立ち、お腹がすいていれば口になにか入れ、場合によっては雑誌をぱらぱらめくったりするかもしれないが、結局またソファにねそべって、浅く淀んだ眠りを眠る。目をさますとすっかり暗くなっている。起きあがってカーテンをしめ、電気をつけテレビをつけ、とりあえず冷蔵庫からセブンアップでもだしてのむ。あとは、食事をしてお風呂に入ればそれでもう一日がおわる。

三人ともほとんど話をしなかった。そうしてそれは、不思議と心地のいいしずかさだった。大きなガラス窓に雨粒が流れ、無数の点線になったその雨粒ごしに、大通りと車と青い歩道橋、傘をさして歩いている人がみえる。

「惣一は私を愛してるの」

華子が言った。写真の学校にいってるの、と言うのとおなじ口調だ。

私たちは駅までぶらぶら歩いた。何かのかけらと呼びたいような、紡錘形の月が輪郭をぼやかせ、湿った夜空に白く光っていた。

私はしばらくおしいれの前に立っていたが、のろのろ歩いてワンピースのハンガーを鴨居にかけ、それから窓をあけた。すりガラスのはまった格子窓だ。ねじ式の鍵がついている。あけると、きゅるきゅると木枠のきしむ音がした。

夜は濃く、深く、しずかだった。黒々とした木立ち。葉のざわめく気配がしたが、錯覚だったのかもしれない。そよとも風がないのだから。のりだして見下ろすと、街灯にブロック塀がみえた。

「恋愛っていうんじゃないことは、自分でももうわかってるんだ。

とぷちゃぷととぷちゃぷととぷちゃぷと。私たちのまわりで、雨が際限なく単調でやわらかな音をたてていた。

「恋愛じゃなかったらなんなの?」

いちめんに水をたたえたアスファルトの道は、街灯のあかりで黒々と光っている。

「執着」

「私ね、空は好きよ。海よりずっといい」

---