初釜から引きつづき袋棚を使用してのお点前でした

袋棚は利休形桐木地炉用です。天板に一輪生けの

花入れなど飾ることもあります。初座では水指の

上の棚に羽と香合を飾り、左棚に茶入れを飾ります

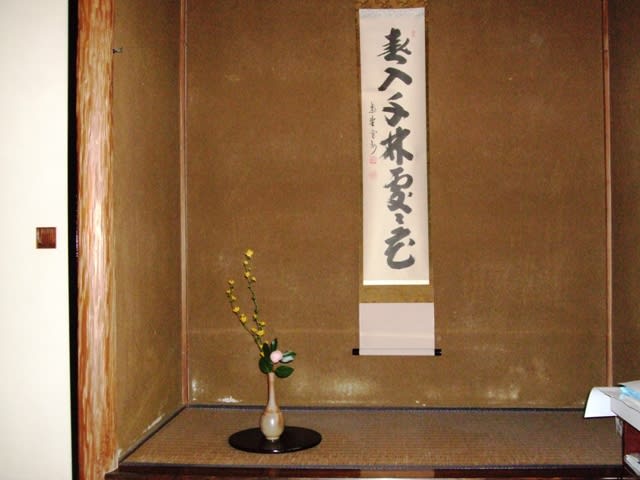

| 掛物 日の出 宝珠の図 古い時代物 花 蝋梅に椿白侘助 |

| 水指 やり梅の図 膳所焼 |

| 茶碗 半筒赤樂 |

| 茶碗 宝尽し |

| 茶入れ 信楽焼 松尾高明作 茶杓 銘笹なき |

| お菓子 笹なきの茶杓が出て 今年の初物桜餅です |

総飾りの時は両器を一緒に持って茶器を

棚に上げ、茶碗を右手に移して置き合わせます

お茶の採れる頃濃茶の葉は紙袋に入れて茶壷に納め

薄茶をその周りに葉のままじかに詰め、蓋を閉めて

封印をして蓄えておきます。炉を開く頃に茶壷の口

封を切り茶臼で挽いて今年の新茶を始めて客に饗し

ます。これが口切のお茶です。この時その茶壷を床

に飾るのが壷飾りです。実際には壷にお茶は入って

いませんが、稽古として勉強しました

茶壷は蓋をしてその上に口覆いを掛け口緒で結んだ茶壷を

初座に飾ります。客が席入りしご挨拶の後に正客は茶壷の

拝見を所望いたします。亭主は床前から茶壷を持つて点前

座に下がり口緒をとき、口覆いを取って拝見に出します。

客は拝見が終りますと正客から元のところに返します

以下の写真は元に返された茶壷からです。亭主は茶壷を

網に入れ結んだ先を二つに折って左手を沿え退出します

壷飾りをいたしますと中立の間に茶臼で茶を挽き

新茶を召し上がっていただくわけです

家元では毎年9月13日7代如心斉の威徳を偲ぶ

天然忌が営まれます。円相をかけ花を供え供茶をし

七事式の花寄せ、且座(さざ)などの勉強をいたします

且座は五人でいたします。 亭主が東、補助役を半東、

客が3人、正客が花を生け、次客がお炭をつぎ三客が

香をたき、東が濃茶をたて、半東が薄茶をたてます。

日頃の点前を網羅した勉強となります

山形市東原町にある清風荘では宝紅会員300余名が

名簿順に当番をして、月釜とか催し物のある日を除き

立礼席で一服500円で來客に茶をさしあげています。

7月11日二年ぶりに当番がめぐって来ました

宝紅会について

雨の晴れ間に撮った11日の宝紅庵庭園

| 暦の上では7月7日の七 夕は過ぎましたが、みちの くの七夕は今からが本番 です。 という思いで星に 願いをこめてみました |

| 「あま晴れて群星近し」 尋久斉久田宗也筆 |

| 粽篭 ショウマ (種類は不明) 白・赤タイマツソウで |

| 糸巻き香合 中村宗尹作 五色紙釜敷しきて (大高檀紙) |

| 風炉釜 立礼席常什 水指 砂金袋形 飴・幕釉 自作 茶碗 黒馬盥形 自作 |

| 棗 蛍 玉井信作 茶杓 銘 西行の水 大徳寺管長嶺雪室 楳玄けずり |

| 菓子 清流 三鴻深 宝紅会で用意のもの |

| 二服めの茶(珠の白)は 席主が用意しました 錦豆 十六五製 山蕗砂糖掛け 蕗菓子の作り方 |

生憎梅雨の最中とて小雨降りしきり清風荘の庭園も

緑滴るにふさわしい様な1日でしたが32名のお客

様にお茶をさしあげ充実した1日を過ごしました。

あちらこちらの花便りを聞く楽しい季節となりました

茶室も暖かくなる陽気にあわせ炉の火を少なくしわずか

の熱気で湯の滾る裏甲釜や透き木釜、小ぶりの釣り釜が

使われます。釣り釜に合わせて旅箪笥等の棚が取り合わ

されます。また春の水を豊かに見せて盆蓋を被せた大壷

の水指なども用いて稽古をいたします

旅タンスの取り合わせ