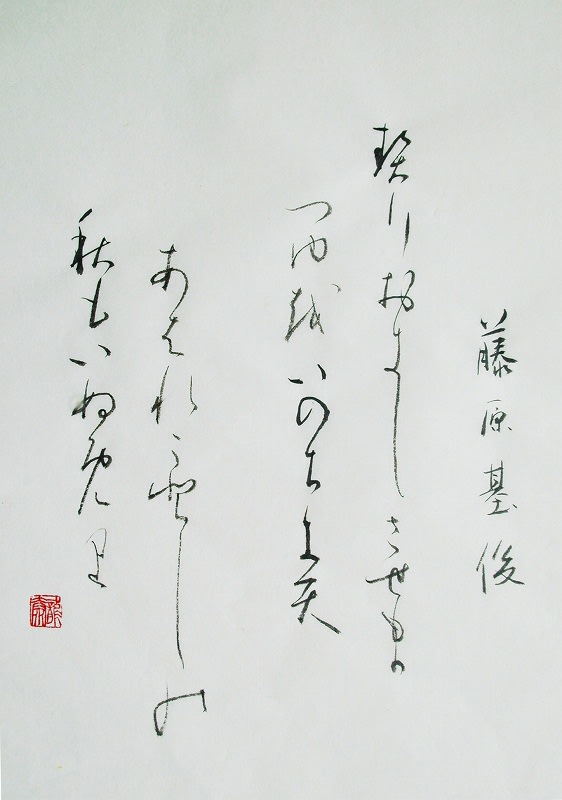

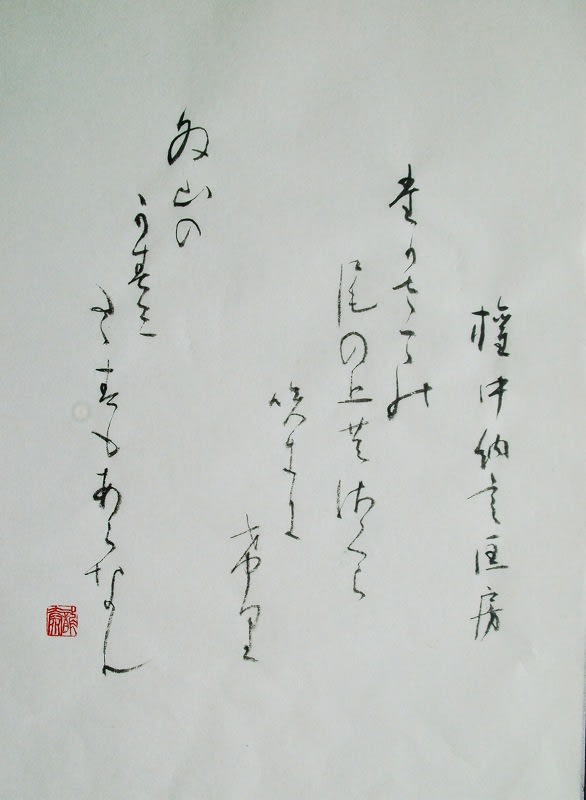

瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われてもすゑに 逢はむとぞ思ふ

二手に分かれた滝川がやがてまた一つに溶け合う様に私達もまたいずれか逢いたいものです

崇徳院(1119~1164)

第七十五代天皇。母は藤原公実女の中宮璋子(待賢門院)、父は鳥羽天皇とされるが実父は鳥羽天皇の祖父白河法皇(異説も有る)。

即ち母待賢門院の不義の子である。 白河法皇は崇徳院を溺愛し孫の鳥羽天皇に譲位を迫り崇徳院は僅か5歳で皇位につく。

白河法皇崩御後に権力を握った鳥羽法王には疎んじられ僅か3歳の近衛天皇に譲位する。

近衛天皇崩御に伴う後継問題で、崇徳院側と鳥羽法王側が対立を深め保元の乱に発展する。

敗れた崇徳院は讃岐に流され悲憤の内に不運の生涯を終える。

悲劇的な生涯を送った崇徳院の怨霊伝説が多く残っている。

二手に分かれた滝川がやがてまた一つに溶け合う様に私達もまたいずれか逢いたいものです

崇徳院(1119~1164)

第七十五代天皇。母は藤原公実女の中宮璋子(待賢門院)、父は鳥羽天皇とされるが実父は鳥羽天皇の祖父白河法皇(異説も有る)。

即ち母待賢門院の不義の子である。 白河法皇は崇徳院を溺愛し孫の鳥羽天皇に譲位を迫り崇徳院は僅か5歳で皇位につく。

白河法皇崩御後に権力を握った鳥羽法王には疎んじられ僅か3歳の近衛天皇に譲位する。

近衛天皇崩御に伴う後継問題で、崇徳院側と鳥羽法王側が対立を深め保元の乱に発展する。

敗れた崇徳院は讃岐に流され悲憤の内に不運の生涯を終える。

悲劇的な生涯を送った崇徳院の怨霊伝説が多く残っている。