備中松山城をあとにして岡山市内へ戻り、後楽園と岡山城を訪ねました。

日本三名園の一つ、後楽園にきました。岡山へは何度も来ていますが、後楽園も岡山城も初めてです。岡山へ来てどこへ行ったかというと岡山のホテルを基点に倉敷、直島、鷲羽山、愛媛の高松、丸亀などへ行きました。

後楽園の正門の前の岡山県立博物館

市内にはほかに市立美術館、夢二郷土美術館、林原美術館、市立オリエント美術館などの展示施設があります。

竹久夢二の美術館は各地にありますが、夢二は岡山県の現瀬戸内市の出身です。

林原美術館は1990年ころのバイオテクノロジー・ブームのときに注目が集中した研究開発型企業・林原生物化学研究所の創業者・林原一郎が収集した古美術品と岡山藩主・池田家の旧蔵品を収蔵・展示しています。同社は数年前に会社更生法適用となり、その後林原として再建されています。

あちこち行きたいところは多いが、すべて諦めて後楽園と岡山城に専念します。岡山出身の吉行淳之介の文学館はないのか調べたら、静岡県にありました。掛川市のねむの木学園の中にあります。

沢の池と岡山城

後楽園に初めて入園しました。圧巻ですね。大きな池に緑の庭園、背景には岡山城が。水戸偕楽園、金沢兼六園、岡山後楽園、訪れた季節もありますが、私は後楽園が一番だと思いました。広大な芝生の日本庭園は珍しいですね。

慈眼堂

茶屋

中の島

唯心山。標高6mの築山

唯心山から見た沢の池

旭川の両岸に岡山城と後楽園があります。後楽園は庭園でもあり岡山城防御のための曲輪でもあります。

後楽園側の茶屋・碧水園

旭川に架かる月見橋

いよいよ岡山城です。

岡山城の廊下門

廊下門付近

宇喜多秀家時代の古い石垣

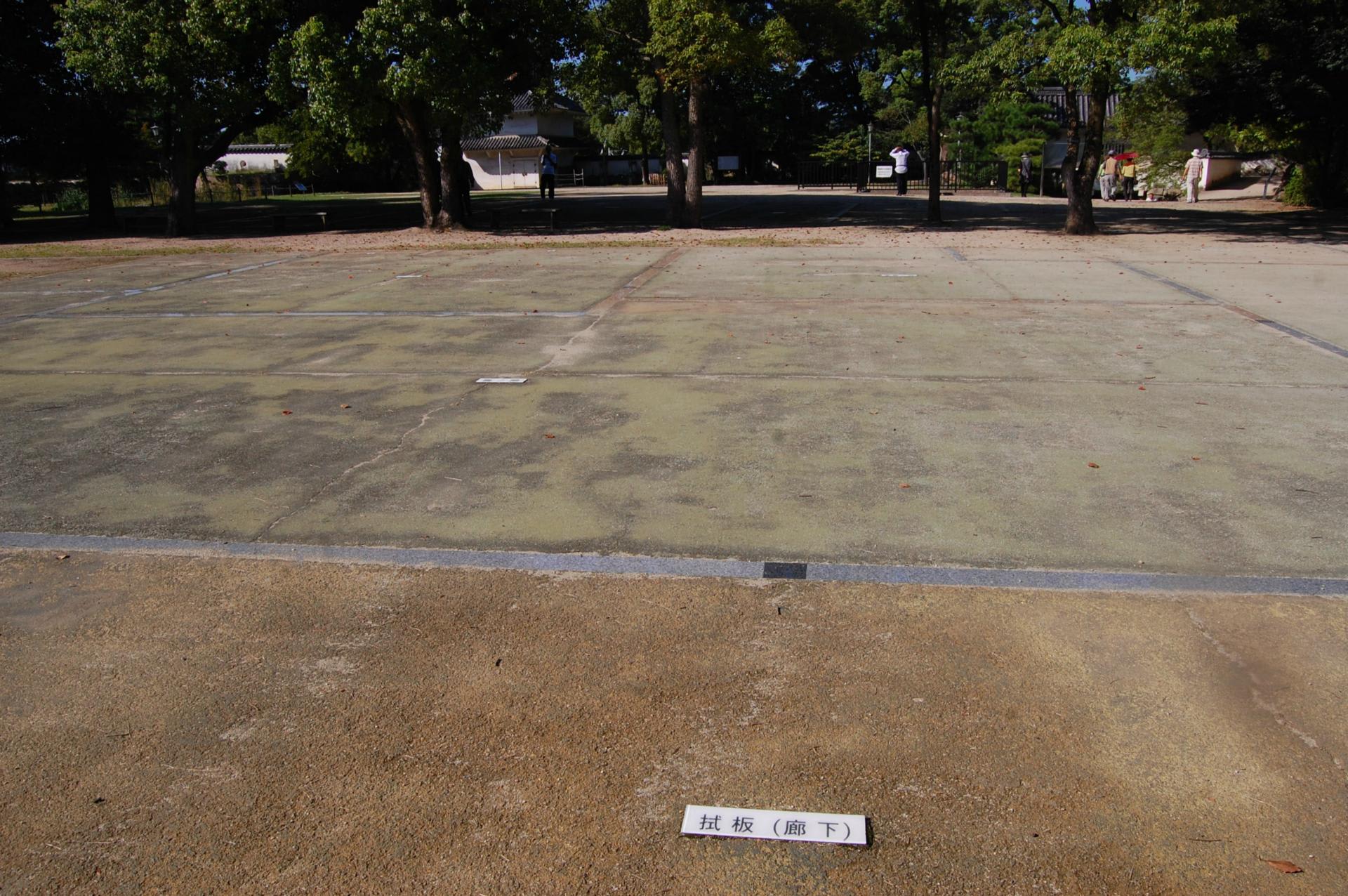

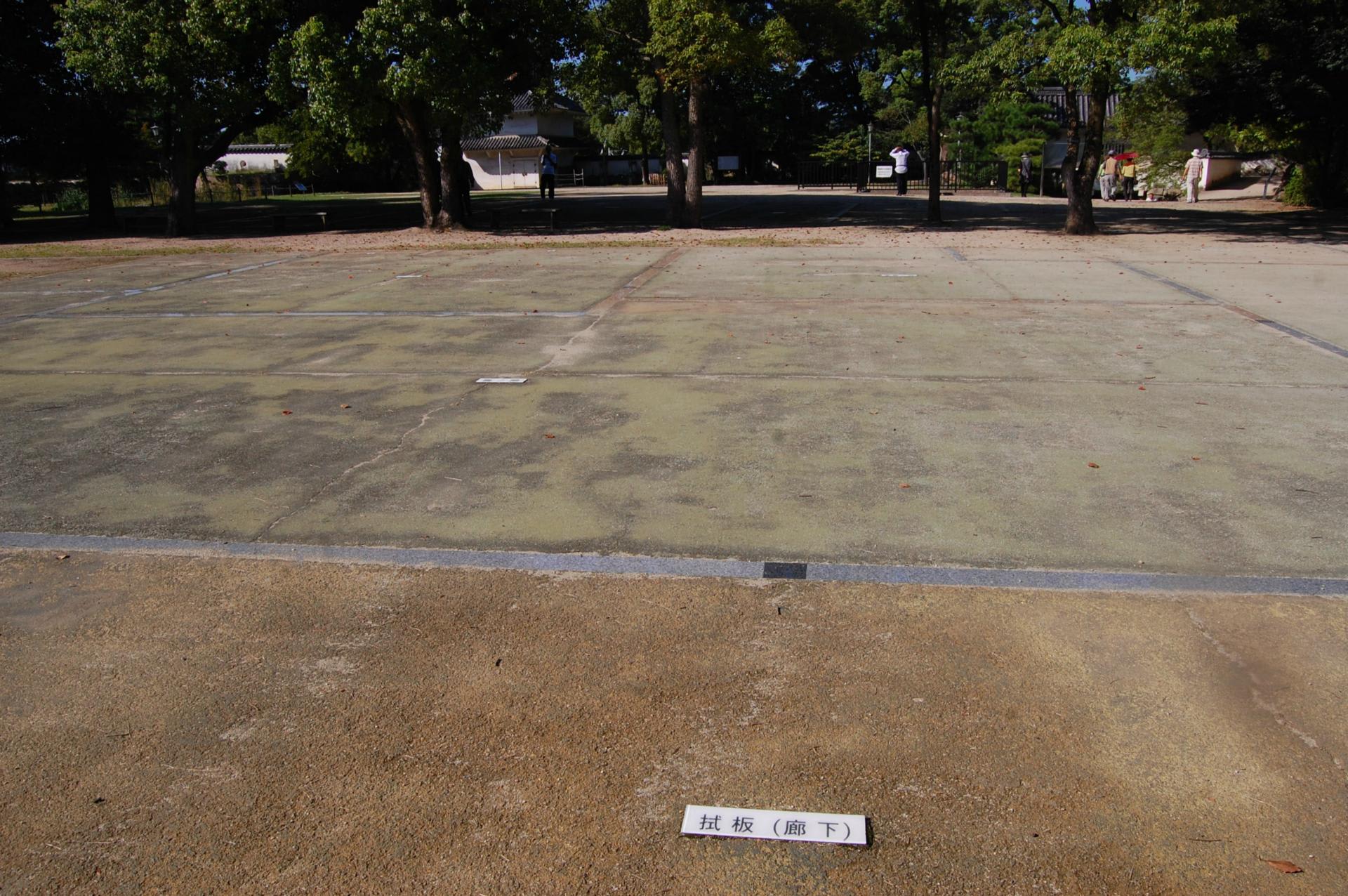

中段の表書院跡。岡山城は本丸・二の丸という言い方ではなく、本段・中段・下段というようです。

穴蔵跡

泉水跡

月見櫓。国指定重要文化財です。

不明門(あかずの門)

天守の礎石

六十一雁木上門

岡山城は宇喜多直家・秀家の居城で、直家は備前の戦国大名で謀将として知らます。その子・秀家は備前中納言、五大老のひとりとして豊臣政権を支えました。関ヶ原の後には小早川秀秋が入城し、秀秋が早死すると、池田輝政の次男・三男が入城、幕末まで池田家の城として続きます。

岡山城は1945年6月の空襲で消失しましたが、1966年に鉄筋コンクリート、エレベーター付きの城として再建されました。

黒漆喰が美しく別名、烏城(うじょう)と呼ばれます。烏の濡れ羽色のように輝かしい黒です。

天守入口

天守内のエレベーター

天守最上部

天守から見る旭川と後楽園

シャチホコ

廊下門付近の石垣。天守へは大手門、表書院、廊下門の手前を右折して進むのがメインルートのようですが、私は廊下門から入り、表書院、不明門、本段へと進みました。時間があれば他のコースも歩きたかったです。

廊下門外から見上げる月見櫓と石垣

後楽園の竹林

延養亭

鶴鳴館

日本三名園の一つ、後楽園にきました。岡山へは何度も来ていますが、後楽園も岡山城も初めてです。岡山へ来てどこへ行ったかというと岡山のホテルを基点に倉敷、直島、鷲羽山、愛媛の高松、丸亀などへ行きました。

後楽園の正門の前の岡山県立博物館

市内にはほかに市立美術館、夢二郷土美術館、林原美術館、市立オリエント美術館などの展示施設があります。

竹久夢二の美術館は各地にありますが、夢二は岡山県の現瀬戸内市の出身です。

林原美術館は1990年ころのバイオテクノロジー・ブームのときに注目が集中した研究開発型企業・林原生物化学研究所の創業者・林原一郎が収集した古美術品と岡山藩主・池田家の旧蔵品を収蔵・展示しています。同社は数年前に会社更生法適用となり、その後林原として再建されています。

あちこち行きたいところは多いが、すべて諦めて後楽園と岡山城に専念します。岡山出身の吉行淳之介の文学館はないのか調べたら、静岡県にありました。掛川市のねむの木学園の中にあります。

沢の池と岡山城

後楽園に初めて入園しました。圧巻ですね。大きな池に緑の庭園、背景には岡山城が。水戸偕楽園、金沢兼六園、岡山後楽園、訪れた季節もありますが、私は後楽園が一番だと思いました。広大な芝生の日本庭園は珍しいですね。

慈眼堂

茶屋

中の島

唯心山。標高6mの築山

唯心山から見た沢の池

旭川の両岸に岡山城と後楽園があります。後楽園は庭園でもあり岡山城防御のための曲輪でもあります。

後楽園側の茶屋・碧水園

旭川に架かる月見橋

いよいよ岡山城です。

岡山城の廊下門

廊下門付近

宇喜多秀家時代の古い石垣

中段の表書院跡。岡山城は本丸・二の丸という言い方ではなく、本段・中段・下段というようです。

穴蔵跡

泉水跡

月見櫓。国指定重要文化財です。

不明門(あかずの門)

天守の礎石

六十一雁木上門

岡山城は宇喜多直家・秀家の居城で、直家は備前の戦国大名で謀将として知らます。その子・秀家は備前中納言、五大老のひとりとして豊臣政権を支えました。関ヶ原の後には小早川秀秋が入城し、秀秋が早死すると、池田輝政の次男・三男が入城、幕末まで池田家の城として続きます。

岡山城は1945年6月の空襲で消失しましたが、1966年に鉄筋コンクリート、エレベーター付きの城として再建されました。

黒漆喰が美しく別名、烏城(うじょう)と呼ばれます。烏の濡れ羽色のように輝かしい黒です。

天守入口

天守内のエレベーター

天守最上部

天守から見る旭川と後楽園

シャチホコ

廊下門付近の石垣。天守へは大手門、表書院、廊下門の手前を右折して進むのがメインルートのようですが、私は廊下門から入り、表書院、不明門、本段へと進みました。時間があれば他のコースも歩きたかったです。

廊下門外から見上げる月見櫓と石垣

後楽園の竹林

延養亭

鶴鳴館