本日は上諏訪の諏訪大社へ向かいます。各駅停車の旅の乗り継ぎで甲府で時間調整。

本日は上諏訪の諏訪大社へ向かいます。各駅停車の旅の乗り継ぎで甲府で時間調整。 甲府駅前の藤村記念館です。島崎藤村とは無関係、ふじむらと読みます。旧睦沢学校の校舎です。

甲府駅前の藤村記念館です。島崎藤村とは無関係、ふじむらと読みます。旧睦沢学校の校舎です。

2階教室

2階教室 近代建築写真展を開催中です。今回は山形市・旧済生館本館、近江八幡市・旧八幡東学校、松本市・旧開智学校、桐生市・旧群馬県衛生所医学校などの学校建築の写真展を行っています。次回は病院・診療所建築写真展、私の注目のテーマです。

近代建築写真展を開催中です。今回は山形市・旧済生館本館、近江八幡市・旧八幡東学校、松本市・旧開智学校、桐生市・旧群馬県衛生所医学校などの学校建築の写真展を行っています。次回は病院・診療所建築写真展、私の注目のテーマです。

甲府城の石垣

甲府城の石垣 上諏訪駅の足湯

上諏訪駅の足湯 上諏訪駅の駅舎

上諏訪駅の駅舎 上諏訪市のコミュニティバスで諏訪大社上社本宮へ来ました。

上諏訪市のコミュニティバスで諏訪大社上社本宮へ来ました。

本宮東参道の鳥居

本宮東参道の鳥居 案内図

案内図 吉良上野介義央の孫・義周の墓があります。義周は義央の孫ですが義央の養子となっていために赤穂事件後は諏訪高島藩の預かりとなり幽閉されてこの地で死亡しました。

吉良上野介義央の孫・義周の墓があります。義周は義央の孫ですが義央の養子となっていために赤穂事件後は諏訪高島藩の預かりとなり幽閉されてこの地で死亡しました。

本宮入口

本宮入口 三之御柱遥拝所。

三之御柱遥拝所。

二之御柱

二之御柱 御柱曳きで下側の樹皮は完全に剥けてます。

御柱曳きで下側の樹皮は完全に剥けてます。

大けやき

大けやき 入口御門

入口御門

額堂

額堂

御宝殿

御宝殿 四脚門

四脚門 大鳥居

大鳥居 宝物殿

宝物殿 祈祷受付所

祈祷受付所 四之御柱

四之御柱 勅願殿

勅願殿 参拝所

参拝所 拝殿

拝殿 雷電の銅像

雷電の銅像 この銅像は柏戸、佐田の山、富士錦をモデルとしたそうです。雷電は史上最強力士と言われ、身長197cm、体重169kgの巨漢。私の雷電のイメージとはかなり違いますね。現代の力士をモデルにするなら大内山、出羽ヶ嶽がよかたっと思いますが。山形の上山城に出羽ヶ嶽の銅像があります。

この銅像は柏戸、佐田の山、富士錦をモデルとしたそうです。雷電は史上最強力士と言われ、身長197cm、体重169kgの巨漢。私の雷電のイメージとはかなり違いますね。現代の力士をモデルにするなら大内山、出羽ヶ嶽がよかたっと思いますが。山形の上山城に出羽ヶ嶽の銅像があります。

表参道

表参道 大鳥居

大鳥居

狛犬

狛犬

神楽殿

神楽殿 土俵

土俵

五間廊

五間廊 勅使殿

勅使殿 三之御柱

三之御柱

神馬舎

神馬舎 奉納絵馬

奉納絵馬

法華寺。武田家攻略ののち織田軍はこの法華寺に集合。諸将居並ぶ中で信長が明智光秀を罵倒したことが怨恨となって本能寺の変となったとも言われます。たまたま今朝の新聞に明智光秀が室町幕府再興を意図していたという手紙が発見されたという記事が出ていました。

法華寺の山門

法華寺の山門 本堂

本堂

吉良義周の墓所

吉良義周の墓所 墨縄神社

墨縄神社

五重塔跡

五重塔跡 心字池跡

心字池跡

普賢堂跡

普賢堂跡

神宮寺跡

神宮寺跡

五本杉

五本杉

信玄墓所。前日大雨が降ったあとで坂道は滑ります。不覚にも転倒しました。ズボンは泥だらけとなりました。

信玄墓所。前日大雨が降ったあとで坂道は滑ります。不覚にも転倒しました。ズボンは泥だらけとなりました。

諏訪市博物館

諏訪市博物館 上諏訪温泉関連の展示

上諏訪温泉関連の展示 昭和40年代の上諏訪駅の1/150ジオラマ

昭和40年代の上諏訪駅の1/150ジオラマ 五重塔の1/10模型

五重塔の1/10模型

約1.5km歩いて前宮へ来ました。

約1.5km歩いて前宮へ来ました。

神殿跡

神殿跡

穀の木

穀の木

十間廊

十間廊

内御玉殿

内御玉殿

水眼の清流

水眼の清流

本殿

本殿 三之御柱

三之御柱 山之神

山之神 治水碑

治水碑

四輪駆動車の墓場

四輪駆動車の墓場

水眼の清流

水眼の清流 一之御柱

一之御柱 四之御柱

四之御柱 三之御柱

三之御柱 二之御柱

二之御柱

中小路

中小路 中村一壽銅像。紺綬褒章受賞の食糧検査技官。紺綬褒章は公的機関に一定額以上の寄付をすると受賞の対象となります。

中村一壽銅像。紺綬褒章受賞の食糧検査技官。紺綬褒章は公的機関に一定額以上の寄付をすると受賞の対象となります。

ここを右折すると杖突峠を経て高遠城です。

ここを右折すると杖突峠を経て高遠城です。

茅野駅まで歩きました。

茅野駅まで歩きました。

駅前の商業ビル

駅前の商業ビル

姥塚古墳の碑

姥塚古墳の碑 寒天の里の記念碑。背後の3本の柱は寒天を模しています。

寒天の里の記念碑。背後の3本の柱は寒天を模しています。 茅野から高遠へは春の桜、秋の紅葉、夏の登山の期間限定でバスが運行されています。1日1便、終点は南アルプス登山基地の仙流荘です。このバスがない時期は高遠へは伊那市または伊那北駅からバスで行くことになり、東京からだとかなりの遠回りになります。

茅野から高遠へは春の桜、秋の紅葉、夏の登山の期間限定でバスが運行されています。1日1便、終点は南アルプス登山基地の仙流荘です。このバスがない時期は高遠へは伊那市または伊那北駅からバスで行くことになり、東京からだとかなりの遠回りになります。 茅野から杖突峠を越えて高遠へと行きます。諏訪氏の居城、上原城がある城山の山並みが見えます。

茅野から杖突峠を越えて高遠へと行きます。諏訪氏の居城、上原城がある城山の山並みが見えます。 高遠駅。バスターミナルですが駅となっています。現代では駅は鉄道駅を指しますが、鉄道以前の時代では馬を替える場所であり、近年では「道の駅」もあるのでとくに違和感はないのでは。

高遠駅。バスターミナルですが駅となっています。現代では駅は鉄道駅を指しますが、鉄道以前の時代では馬を替える場所であり、近年では「道の駅」もあるのでとくに違和感はないのでは。 ユニークな二宮金次郎像

ユニークな二宮金次郎像

御城下通りの商店街

御城下通りの商店街 藤沢川

藤沢川

太鼓櫓

太鼓櫓

阪本天山屋敷跡

阪本天山屋敷跡

大手門跡

大手門跡 高遠の町並み

高遠の町並み

三の丸跡の高遠高校の碑

三の丸跡の高遠高校の碑

高遠高校の正門として使用されていた伝高遠城大手門

高遠高校の正門として使用されていた伝高遠城大手門

藩校進徳館

藩校進徳館 進徳館百年碑

進徳館百年碑

空堀

空堀

さくら名所100選

さくら名所100選 高遠城北ゲート

高遠城北ゲート

高遠閣。1936年に建築された木造建築、登録有形文化財。今風にいえば町のコミュニティセンターです。

高遠閣。1936年に建築された木造建築、登録有形文化財。今風にいえば町のコミュニティセンターです。 天下第一の桜の碑

天下第一の桜の碑 桜雲橋

桜雲橋

問屋門。城下にあった門を城内へ移設しました。

問屋門。城下にあった門を城内へ移設しました。

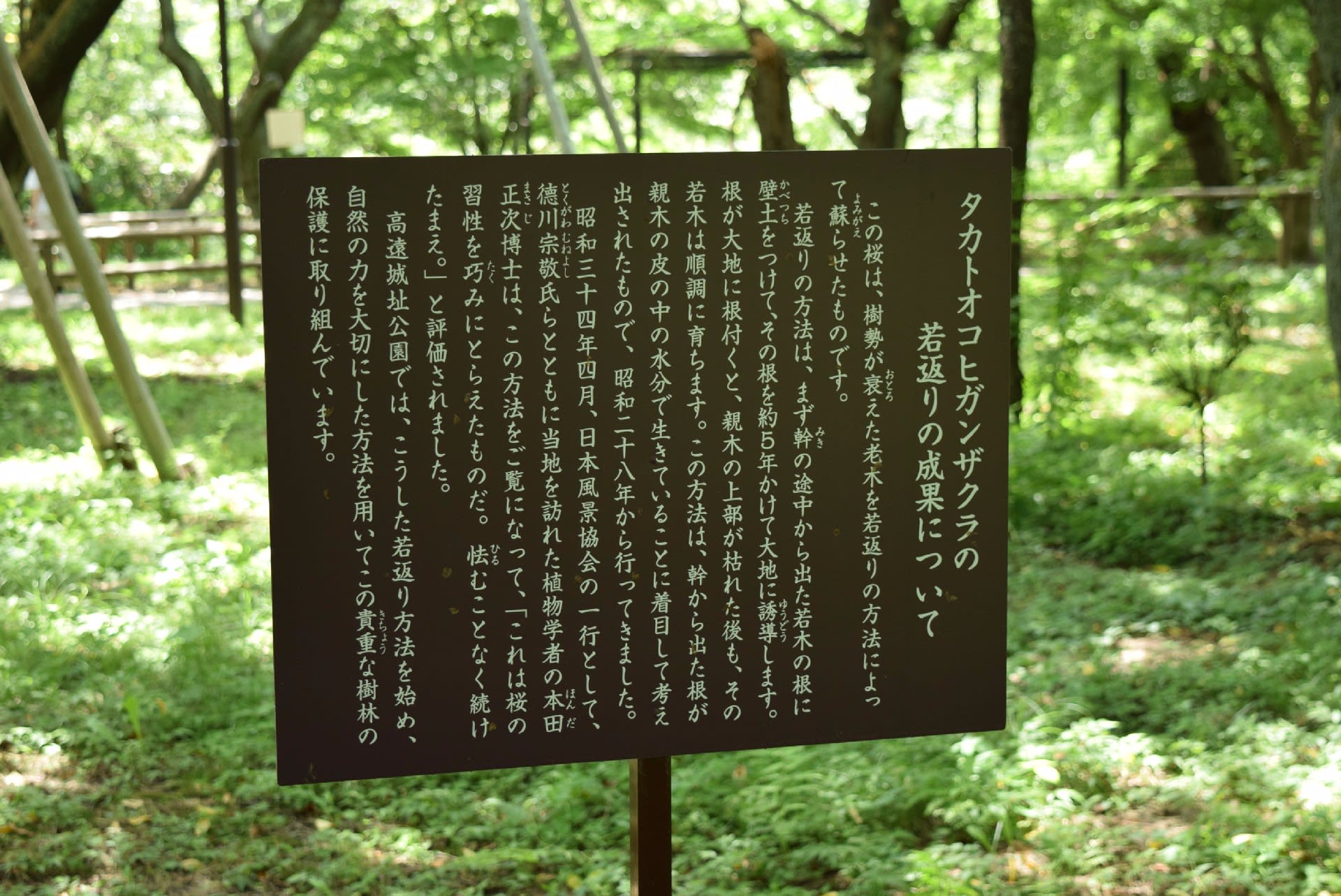

コヒガンザクラの碑

コヒガンザクラの碑

新城藤原神社

新城藤原神社

本丸跡

本丸跡 本丸からの眺望

本丸からの眺望 本丸太鼓櫓

本丸太鼓櫓 中村元恒・元起の碑

中村元恒・元起の碑 招魂碑

招魂碑

白兎橋

白兎橋 空堀

空堀 法幢院曲輪

法幢院曲輪

広瀬奇璧・河東碧梧桐の句碑

広瀬奇璧・河東碧梧桐の句碑 裏面

裏面

伊澤多喜男の無字の碑

伊澤多喜男の無字の碑

南ゲート

南ゲート

保科正之と正之の生母・静の石像。静は2代将軍秀忠の子を懐妊し、生まれた子は保科家の養子となりました。正之は異母兄の3代将軍家光を補佐し幕政に貢献し、のちに会津藩主となり、保科正之の会津藩は幕末まで続きました。最後の会津藩主は松平容保です。

保科正之と正之の生母・静の石像。静は2代将軍秀忠の子を懐妊し、生まれた子は保科家の養子となりました。正之は異母兄の3代将軍家光を補佐し幕政に貢献し、のちに会津藩主となり、保科正之の会津藩は幕末まで続きました。最後の会津藩主は松平容保です。

高遠町歴史資料館

高遠町歴史資料館

「保科正之を大河ドラマに」のキャンペーン実施中です。

「保科正之を大河ドラマに」のキャンペーン実施中です。

絵島囲み屋敷

絵島囲み屋敷

絵島の間

絵島の間 新宿区と伊那市は友好提携の関係にあります。新宿御苑は高遠藩内藤家の屋敷の跡です。新宿は内藤新宿ともいわれました。昨年、新宿歴史博物館で友好提携10年を記念し「信州高遠藩」のイベントが開催されました。

新宿区と伊那市は友好提携の関係にあります。新宿御苑は高遠藩内藤家の屋敷の跡です。新宿は内藤新宿ともいわれました。昨年、新宿歴史博物館で友好提携10年を記念し「信州高遠藩」のイベントが開催されました。 高遠湖。三峰川をせき止めた人造湖です。

高遠湖。三峰川をせき止めた人造湖です。

三峰川に架かる白山橋

三峰川に架かる白山橋 高遠ダム

高遠ダム 国道152号の高遠大橋

国道152号の高遠大橋 高遠城の南壁

高遠城の南壁 藤沢川

藤沢川

そば店

そば店

酒蔵の泉

酒蔵の泉 ある商店のショーウインドーのポスター。高遠・伊那間は鉄道の計画はありましたが実現しませんでした。このポスターは幻の鉄道想像図かと推測します。

ある商店のショーウインドーのポスター。高遠・伊那間は鉄道の計画はありましたが実現しませんでした。このポスターは幻の鉄道想像図かと推測します。

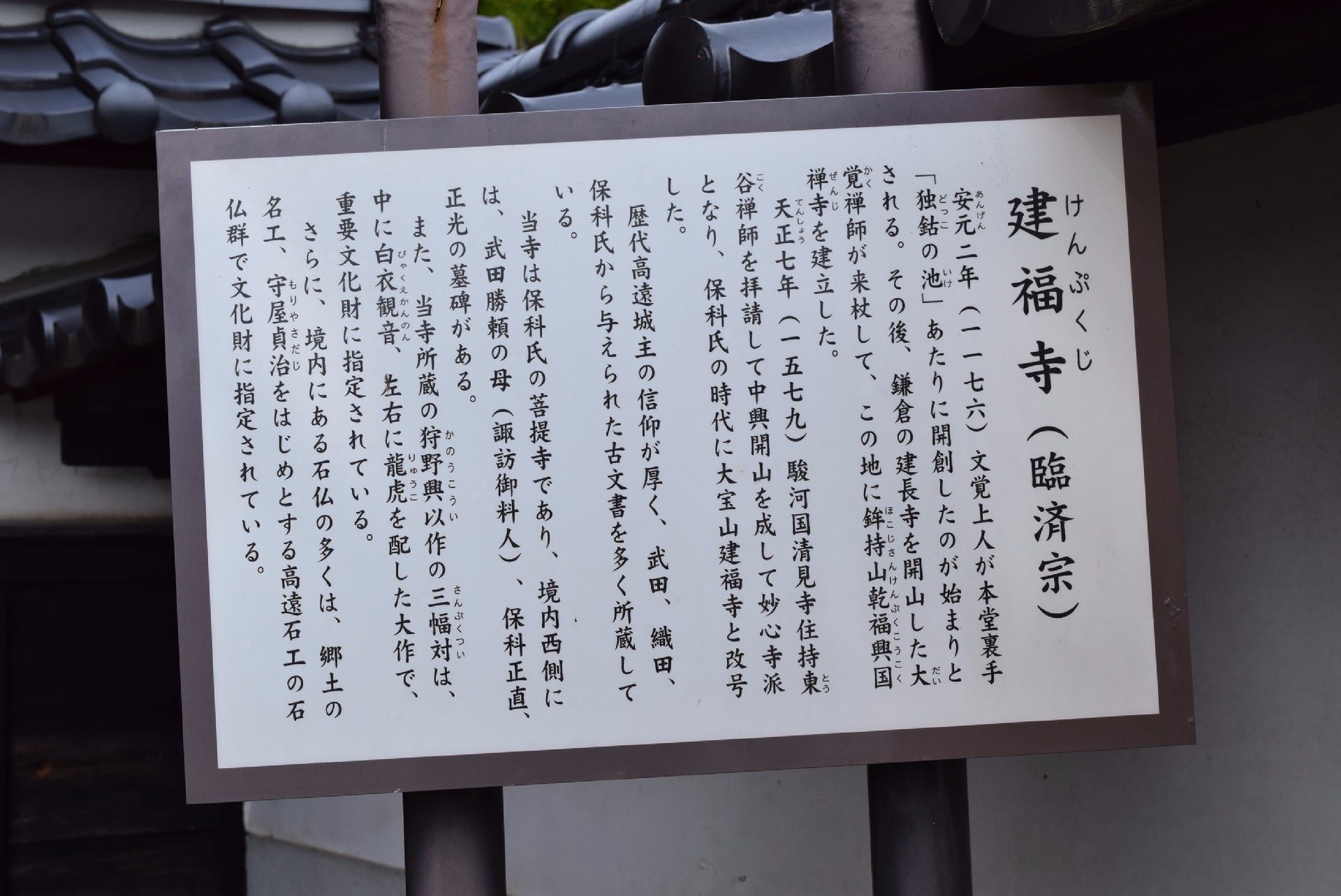

建福寺

建福寺

高遠石工の石仏群

高遠石工の石仏群 本堂

本堂

保科正直(中央)、保科正光(左)、諏訪御料人(右)の墓。正直は戦国期に武田、豊臣、徳川の武将として活躍しました。正直の嫡男が正光。正光は秀忠の庶子を養子とし、正之に家督を継がせました。

保科正直(中央)、保科正光(左)、諏訪御料人(右)の墓。正直は戦国期に武田、豊臣、徳川の武将として活躍しました。正直の嫡男が正光。正光は秀忠の庶子を養子とし、正之に家督を継がせました。

諏訪頼重の娘、武田信玄の側室、勝頼の生母・諏訪御料人の墓です。

諏訪頼重の娘、武田信玄の側室、勝頼の生母・諏訪御料人の墓です。 高遠駅に戻りました。待合室の石油ストーブです。北海道育ちの私としては懐かしいですね。

高遠駅に戻りました。待合室の石油ストーブです。北海道育ちの私としては懐かしいですね。 中央構造線・フォッサマグナのポスター

中央構造線・フォッサマグナのポスター 伊那市駅

伊那市駅 伊那市駅前

伊那市駅前