朝の秋田駅前通り

秋田駅

秋田駅 特急つがる

特急つがる 蓄電池電車ACCUM。男鹿線(非電化区間)では2017年春から蓄電池式の電車が運行されています。栃木の烏山線に次いで2番目です。

蓄電池電車ACCUM。男鹿線(非電化区間)では2017年春から蓄電池式の電車が運行されています。栃木の烏山線に次いで2番目です。 男鹿線脇本駅

男鹿線脇本駅 タクシーで脇本城の麓へきました。運転手さんによると徒歩だと20分くらいだそうです。20分なら歩くべきでした。

タクシーで脇本城の麓へきました。運転手さんによると徒歩だと20分くらいだそうです。20分なら歩くべきでした。

脇本城は今年「続日本100名城」に選定されました。

脇本城は今年「続日本100名城」に選定されました。

菅原神社の鳥居

菅原神社の鳥居 日本海

日本海

菅原神社

菅原神社

プレハブの無人案内所

プレハブの無人案内所

内舘地区の屋敷跡

内舘地区の屋敷跡

館跡群跡

館跡群跡 日本海、西方向

日本海、西方向 日本海、南・秋田市の方向

日本海、南・秋田市の方向

西側土塁

西側土塁

主郭部

主郭部 内館跡

内館跡

大土塁

大土塁 眼下の城下町

眼下の城下町 井戸跡

井戸跡 館神堂

館神堂

井戸跡

井戸跡 土塁

土塁

天下道

天下道

馬乗り場

馬乗り場

麓の墓地

麓の墓地 本明寺側の城山入口

本明寺側の城山入口

本明寺本堂

本明寺本堂

山門

山門

寒風山。山形新幹線の車内誌に作家の沢木耕太郎がエッセイを連載をしていました。今月は秋田の寒風山。沢木は高校時代に秋田を旅して寒風山に登りました。

寒風山。山形新幹線の車内誌に作家の沢木耕太郎がエッセイを連載をしていました。今月は秋田の寒風山。沢木は高校時代に秋田を旅して寒風山に登りました。

男鹿線開通100周年です。

男鹿線開通100周年です。

脇本城の城山

脇本城の城山 男鹿線の終着駅、男鹿駅へ向かいます。

男鹿線の終着駅、男鹿駅へ向かいます。 男鹿駅

男鹿駅

改札口

改札口

駅前通り

駅前通り

右上の架線はACCUMの充電設備

右上の架線はACCUMの充電設備

ACCUM

ACCUM

上越新幹線MAXとき

上越新幹線MAXとき

MAXときのE-4系は2020年には廃止となり、2階建て車両は姿を消します。2階建て車両は輸送力は大きいが、最高速度が遅いために、運行効率が良くないためだそうです。私は越後湯沢へ何度も乗りました。少々さびしいです。

MAXときのE-4系は2020年には廃止となり、2階建て車両は姿を消します。2階建て車両は輸送力は大きいが、最高速度が遅いために、運行効率が良くないためだそうです。私は越後湯沢へ何度も乗りました。少々さびしいです。 秋田新幹線こまちと東北新幹線はやぶさの連結

秋田新幹線こまちと東北新幹線はやぶさの連結

山形新幹線つばさ。私は初めて山形新幹線に乗り山形へ向かいます。東北本線は18きっぷで十数回往復しています。東北新幹線は八戸へは行ったことがありますが、山形へは初乗車です。JR東日本の新幹線ホームはいろんな車両を見ることができて楽しいですね。

山形新幹線つばさ。私は初めて山形新幹線に乗り山形へ向かいます。東北本線は18きっぷで十数回往復しています。東北新幹線は八戸へは行ったことがありますが、山形へは初乗車です。JR東日本の新幹線ホームはいろんな車両を見ることができて楽しいですね。 米沢駅を通過

米沢駅を通過 上山温泉駅付近の田園風景に不似合いな高層ビル

上山温泉駅付近の田園風景に不似合いな高層ビル 2015年秋に訪れた上山城

2015年秋に訪れた上山城 山形駅に到着

山形駅に到着 山形駅の新幹線改札口

山形駅の新幹線改札口 左沢線の気動車

左沢線の気動車 新庄行きの標準軌電車。福島~新庄間は標準軌のレールを新幹線と在来線が共用しています。

新庄行きの標準軌電車。福島~新庄間は標準軌のレールを新幹線と在来線が共用しています。 新庄駅でのつばさ

新庄駅でのつばさ 新庄駅の標準軌レール、左は在来線、右は新幹線

新庄駅の標準軌レール、左は在来線、右は新幹線 昔の奥羽線のホームを改造して南側を標準軌、北側を秋田行の狭軌線路としてうまく利用しています。

昔の奥羽線のホームを改造して南側を標準軌、北側を秋田行の狭軌線路としてうまく利用しています。 秋田行の狭軌電車

秋田行の狭軌電車 湯沢駅。湯沢といえば関東では越後湯沢のほうが有名ですが、多分、越後湯沢がスキーで有名になる以前は秋田の湯沢のほうが全国的に有名だったのだと思います。

湯沢駅。湯沢といえば関東では越後湯沢のほうが有名ですが、多分、越後湯沢がスキーで有名になる以前は秋田の湯沢のほうが全国的に有名だったのだと思います。 駅前通り

駅前通り

中心部の商店街

中心部の商店街

湯沢城の麓、中央公園

湯沢城の麓、中央公園

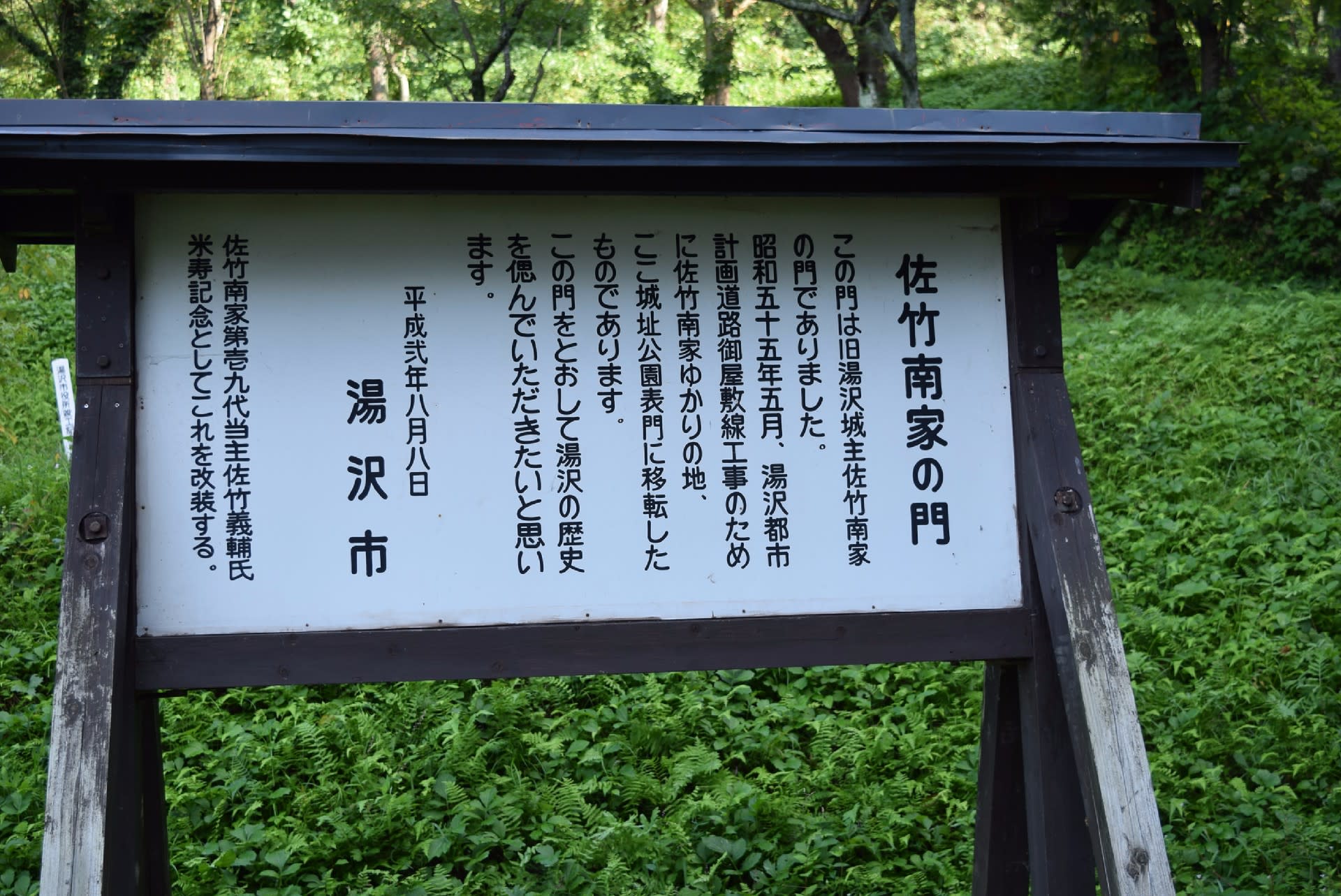

佐竹南家の門

佐竹南家の門

お沢神社

お沢神社

湯沢城は鎌倉中期に小野寺氏が築城、戦国期に最上家中の楯岡満茂が城主となり、江戸初期に佐竹の支城となったが一国一城令により廃城となりました。

湯沢城は鎌倉中期に小野寺氏が築城、戦国期に最上家中の楯岡満茂が城主となり、江戸初期に佐竹の支城となったが一国一城令により廃城となりました。

二の丸跡

二の丸跡

馬舎跡

馬舎跡

本丸跡

本丸跡

五社壇跡

五社壇跡 堀切跡

堀切跡

見張台跡

見張台跡

山麓の清涼寺

山麓の清涼寺

清涼寺の門

清涼寺の門 福小町の木村酒造

福小町の木村酒造

大名行列のポスター

大名行列のポスター

雄勝郡会議事堂記念館

雄勝郡会議事堂記念館

内部

内部

2階の絵灯籠

2階の絵灯籠 2階の窓

2階の窓 玄関内部

玄関内部

犬っこ清水

犬っこ清水

両関酒造

両関酒造 事務棟

事務棟 両関の伊藤家

両関の伊藤家 商店

商店 酒の湯沢

酒の湯沢 ドイツ風の商店街

ドイツ風の商店街 湯沢市はジークブルグ市と国際交流を続け、通りの名をジークブルガーシュトラッセと言うようです。

湯沢市はジークブルグ市と国際交流を続け、通りの名をジークブルガーシュトラッセと言うようです。 親切な観光案内所

親切な観光案内所 今夜の宿泊地、秋田へと向かいます。

今夜の宿泊地、秋田へと向かいます。 秋田駅のなまはげ

秋田駅のなまはげ D5152の模型

D5152の模型 D51554の模型

D51554の模型 新幹線こまちの模型

新幹線こまちの模型 D51554の煙室戸

D51554の煙室戸 駅名の由来

駅名の由来 改札口

改札口 竿燈のディスプレー

竿燈のディスプレー