2009年12月5日(土)

年末忙しくてUPできなかったんですけど、12月5日、邦楽ホールでの

)

)

2009年12月5日(土)

年末忙しくてUPできなかったんですけど、12月5日、邦楽ホールでの

)

)

メンデルスゾーンの生誕200年記念 の特別企画ということで、2夜連続の

シンポジウムとコンサートに行ってきた。

ものすごくいい企画で、非常に面白かった。

メンデルスゾーンは1809年2月3日、ユダヤ系ドイツ人の家系である銀行家の長男としてドイツの

ハンブルクに誕生。音楽家にしては珍しく、富裕の家庭で育ち、早くからその天才を発揮し、数々

の名曲を世に送り出し、各国の言葉を自在に操り、水彩画でも才能を発揮、指揮者・ピアニスト・

オルガニストと活躍し、その当時忘れ去られていたバッハの楽譜を発掘し、発表。

天才中の天才として活躍するが、わずか38歳でこの世を去ったという音楽家である。

私は、子供の時代からこのメンデルスゾーンの作品が大好きで、今でも毎年、発表会では、

生徒さんが必ず’無言歌集’の中から1曲、弾いていて、生涯のエピソードも髄分読んで、知って

はいたのだが、この1日目のシンポジウムでは、メンデルスゾーンは、それに加えて、乗馬や

水泳までも得意だったときき、本当に何でもこなす天才だったのだと改めて納得。

これは、メンデルスゾーンが描いた’ダラム大聖堂’。生涯を通じて、彼はいつも小さな画帳を

携帯して、描きとめていたらしい。

これは、彼が描いた’ゾーデンにいる家族’(部分)

うちにある資料には、メンデルスゾーンの描いたスケッチ画がたくさんあった。

確かに細かく精密だ。

会場には、貴重なメンデルスゾーンの自筆譜も展示してあり、自筆譜をこよなく

愛する私!は、もう目がらんらんしてしまって、しばらくずっと見ていた。

これは展示してあったのとは違う「真夏の夜の夢」序曲の自筆譜。彼の使用した

ペンもあったが、まあ本当に、几帳面な整った譜面で、字も非常にきちんとしていて

美しい!感動です!

自筆譜はその作曲家の性格がよくわかるが、ドイツのボンのベートーヴェンハウスで見た

自筆譜は、もう書きなぐってある感じだったし、資料で見るショパンやそのほかの音楽家

の自筆譜も、結構書き直したあとなどあるものだが、メンデルスゾーンのは、見事に

美しく凄然としていた。

以前、フランクフルトのゲーテの生家にいったとき、大好きだった『若きウェルテルの悩み』

を書いたという机が展示してあり、私はそこで非常に興奮してしまい、インクのあとだらけ

の机の写真を何枚も撮り、机をなでてしまった!

どうもこの自筆というところに、いつも興奮してしまう変な私(笑)

アムステルダムのアンネの家では、アンネの日記の自筆を見たが、これは胸がしめつけ

られるような心が痛い自筆だった・・・

この1日目のコンサートとシンポジウムは、3時間にもなり非常に面白かった。

指揮者のクルト・マズアさんと奥様の偕子(ともこさん)、立教の教授の星野さんやメンデルス

ゾーン学者のピーター・ウォ-トジョーンズさん、音楽学者のラルフ・ヴェナーさん

そして井上さんが、滅多にきけない貴重なお話をいろいろしてくださった。

すばらしかったのは、クルト・マズアさんの、ゲヴァントハウスの歴史や、いかにしてメンデル

スゾーンの作品を守ってきたかという重厚なお話だった。

メンデルスゾーンはユダヤ系だったので、その作品は、ナチスの迫害から守るために、

ベルリンからすべてを移し、エルベ川を下った炭鉱の地下に隠していたんだそうだ!

感動!こうやって世界の遺産は守られたのだ!

ゲヴァントハウス弦楽四重奏団の、ボーイングもすべて伝統にもとづいた徹底した演奏。

4人の音がまさに一糸乱れず1つの音になり、最後の弓の角度も、綺麗に全員、同じ角度!

すばらしい四重奏で、今まできいたゲヴァントハウス四重奏団の演奏の中でも、

特に印象的だった!

写真は「フィンガルの洞窟」

大好きなフィンガル。2日目のOEKと井上さんのフィンガルは、自由でおおらかで、本当に

いい演奏だった。いつもは最前列なのに、この日は、席が行ってから決まったので、前から

13列目。でもいつもは見えなくて想像できいている管やパーカッションの方々もしっかり

見えて、大満足。各楽器が本当によく響いていた。

洞窟の情景が、ずっと頭の中に拡がっていた。

写真はスコットランドの西の洋上に浮かぶ孤島スタッファ。フィンガルの洞窟に行くには、

ボートをこいで行くんだそうだ。私は一生行くことはないだろうなあ。

20歳のメンデルスゾーンが実際にみたフィンガルは、彼の目にどう映ったのだろうか。

コンサートのラストは、マズーアさんがOEKを振る交響曲第4番「イタリア」

井上さんが解説されたように、メンデルスゾーンが開設した古きゲヴァントハウスの歴史と

20年の若いOEKとの融合!

「イタリア」の冒頭はあののだめちゃんのテーマソングにもなってますよね(笑)

これもまた大好きは「イタリア」は、マズーアさんの手にかかると、本当のメンデルスゾーン

がそこで振っているような、そんな感覚に陥りました。

ゆったりとしたテンポで、鮮やかにイタリアの音が響き渡って、満席のあたたかいお客さん

の拍手の中で、本当に幸せな夜を味わいました。

この企画は、東京・大阪と金沢だけですよね。

金沢で、こんなすばらしい体験が出来て、本当にうれしかったです。

このような形の、シンポジウムも、また期待してます

2009年11月28日(土)

マーラーの音楽は不思議だ。管弦楽とは?交響曲とは?と考えるが、

伝記によるとマーラーはボヘミア、現在のチェコのユダヤ人の家系で、少年時代の

(上は1903年にマーラーが指揮したアムステルダムのコンセルトへボ

(上は1903年にマーラーが指揮したアムステルダムのコンセルトへボ

2009年10月22日(木)

1・ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調op.27-1「月光」

2・ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調op.57「熱情」

3・ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番変ホ長調,op.73「皇帝」

アンコール ショパン 夜想曲第20番嬰短調ハ短調遺作

ショパン ワルツ第6番変ニ長調op.64-1「小犬」

ショパン 幻想即興曲嬰ハ短調

この日の定期は、中村紘子さん、デビュー50周年記念コンサート。ソロ2曲のあと

休憩をはさんでピアノコンチェルトという定期としては異例のスタイル。

何といっても、このマイスターシリーズは、真ん中の1番前!まさにピアノの足元できけた幸せな

時間。

この日の中村さん、音がすばらしい!ご自分の弾いた音、全部を全身できいている。

音楽の流れがすごい!中村さんは、その流れを、心から楽しんで、聴いていた!

月光も熱情も、ものすごい華麗なテクニックと、表情と、テンポと、それが圧倒的なエネルギー

となって、ホールに響き渡っていました。

この日は、目を閉じて集中して音をきこう!と思っていったのに、目の前で繰り広げられる

指の動きに目が離せず、難しいベートーヴェンのぺダリングも駆使されていて、

次から次に中村さんが、’こう弾いたらこんな音になるのよ’という言葉の代わりに目の前に

華麗なピア二ズムが押し寄せてくる感じ、多彩な音色、フレージングにただただ圧倒されました。

『皇帝』は、中村さんが女王という貫禄の演奏。オケとの絡みは、すばらしいバランスで、

オケのほうを見ながらのこの曲を知り尽くした、文字通り円熟の演奏。

目の前の中村さんは、どんな音も、ものすごい集中力で、情熱で、目を見開いて、もうその

オーラの強さに、気が遠くなりそうでした。

中村紘子さんは、普段からものすごい練習量だということは知っていましたが、

先日、NHKの朝の番組で、トークのあと、スーツ姿で、グラナドスを弾いていらっしゃる

のをみて、その集中度と曲の完成度に感激し、

レコーディングのためにずっと弾き込んで、今、すごい域に達しているのだろうなあと

思っていましたが、まさにその通り!すばらしい演奏でした。

大好きなホロヴィッツの全盛の頃の演奏みたいだった。

前日は、音楽堂アワーとして、池辺晋一郎さんとのトークの時間があり、

池辺さんのお得意のだじゃれを、巧みにかわして、楽しく、盛りだくさんの

1時間半でした。私は、中村さんの書かれた本は愛読書で、音楽雑誌に

書かれるエッセーも大ファン。

この日のトークには、ずっと日本を代表するピアニストとして、世界を渡って

来られた様子と共に、チャーミングなお話も満載。

リパッティのグリーグのコンチェルトのレコードをいつもきいていた・・・私も

大好き!マリア・カラスの追っかけをしていた・・・私の周りも小さい生徒まで

カラスファンが多くて、今週初めもカラスのDVDをみてたところだったので

思わずうれしくなったり・・・と紘子さんのトークに大満足の90分だったのです

私がピアノを始めたのは5歳の時で、その時は能登の輪島に住んでいて、

今、考えると、大変な状況でした。熱心な私の先生は、金沢でピアニストの

来日公演があると、よく一緒に連れていってくださって、ケンプや、ラザール・

ベルマン、エッシェンバッハなど、今でも当時のプログラムをとってあります。

でもその時は国鉄の時代で、輪島から金沢まで片道、鈍行(各停)で4時間近く!

かかってました。幼い私が生まれて初めてきいたクラシックのコンサートが

七尾であった中村紘子さんのリサイタル。

そして高校2年のとき、輪島市文化会館というホールがようやく出来、その

こけら落としに中村紘子さんが演奏されたのでした。

そのとき、私が代表で、舞台で花束を渡して、楽屋に当時弾いていたショパンの

バラードの楽譜を持っていったら、紘子さんが「ここにもショパンを弾いてる子が

いるのね」と 《中村紘子 81’》とサインをしてくださったのです。

今回、コンサート後に、その楽譜をもってサイン会に並んでいたら「まあ!古いわね」

ととても喜んでくださってその下に《2009 再び》と書いてくださいました!

何だか、今回のコンサートで、自分の幼少の頃から受験のころまで、珍しく思い

出してしまって、感慨深く、長いUPになりました。

音があまりによかったので、帰ってからすぐに、50周年記念CD9枚、DVD付きという

BOXセットを購入!昨日到着したので、ほとんどききましたけど、

すごいです!ものすごくいいです!どの音も完璧に整えられた環境で、

2年半じっくり時間をかけたというものすごい集中した音がはいっていました。

ライブでは、高揚感も感じられたソナタも、すごいです。ベートーヴェンはこういう風に

弾いてもらいたかったんだろうなあという気がします。

今年の9月から来年の7月まで、69箇所!長いツアーですね。

その11番目の金沢公演だったのですね。

本当に幸せな時間をありがとうございました。

エイトル・ヴィラ=ロボスは1887年、ブラジルのリオ・デ・ジャ・ネイロで生まれました。

父ラウールは、国立図書館に勤める文人で、すぐれたアマチュア音楽家でした。

彼は、エイトールにチェロやクラリネットを熱心に教え、また彼の叔母さんもピアノを

教え、さらに彼はギターも習得し、リオの街の民族楽団に参加するようになります。

12歳のときに、父は早世し、ヴィラ・ロボスは生活のためにチェロをひいて独学で勉強

を続けました。

彼は、オーボエを除き、オーケストラのすべての楽器を演奏することが出来たらしい。

なるほどねえ。それであんなにむずかしいピアノ譜を書くし、オーケストレーション

もおもしろいんだ!

1905年には、ブラジル東北部に民謡の収集にでかけ、ごくわずかな期間だけ、リオ・デ

ジャネイロの音楽院でアカデミックな訓練を受けるが、彼の音楽教師は、自分自身と

膨大なスコアだった。すごいですね!

1923年にパリに留学。この間に、アントゥール・ルビンシュテインや、エドガー・ヴァーレー

ズらと交友を結ぶ。

私は、好きな芸術家の伝記を読むのが趣味で、そこでの交友関係が特に気になり(笑)

天才どうしの交流の場面は、すごく興奮してしまうのですが(笑)

プロコフィエフの伝記を読んでいたときに、このヴィラ・ロボスもよく友人として登場して

いました。

プロコは以前、Ⅱのブログのお墓シリーズで書きましたが、

http://blog.goo.ne.jp/albalb23/m/200802

彼の伝記は過激で、当時の新しい音楽に対する民衆の反応や、交友関係がすごくて、

読み手としては非常におもしろいです。

たとえば、1927年にパリで《鋼鉄の歩み》のセンセーショナルな初演には、

ピカソ、ストランヴィンスキーとコクトー、ラヴェル、ルーセル、シュミット、オーリック、

プーランク、ロボス、レスピーギ、コープランド、ピアノのコルトーとホロヴィッツが並び、

精神病院から連れられてきたニジンスキーもうつろな目で舞台を見ていた・・・

などというくだりがあります。どんな会場なんだ!ニジンスキーもきていたか・・・と思わず

感慨にふけってしまう、という具合。

プロコの伝記は非常におもしろいので、また後日取り上げます。

ということで、話がそれましたが、ヴィラ・ロボスは幅広い芸術家の喝采をあび、

1930年に帰国。代表的な連作、さまざまな楽器のための「ショーロス」(14曲)から

代表曲となる「ブラジル風バッハ」全9曲を書き上げます。

そして、リオ・デ・ジャネイロの音楽院の院長に就任してブラジルの民俗音楽に

根ざした作品を創作し、祖国の音楽環境の向上に主導的な役割を果たしました。

晩年まで旺盛な作曲、指揮活動をし、1957年ニューヨークで倒れ1959年故郷リオ・

デ・ジャネイロで72年の輝かしい人生を閉じました。

彼の伝記『白いインディオの想い出』は、彼の直弟子が書き、その孫弟子の日本人

の鈴木裕子さんが訳した物で、これも非常におもしろく、別にヴィラ・ロボスのお墓の写真

もあるので、これもまた後日書きたいです。

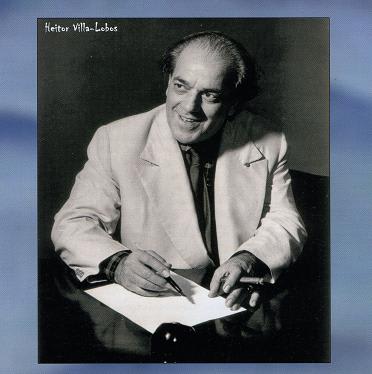

尚、今回の冒頭の写真は、アルバム『Heitor Villa=lobos BACHIANAS BRASILEIRAS

No.7,9,8』からで、演奏もいいと思います。

2009年9月18日(金)

|

石川県立音楽堂 |

1・グノー 小交響曲変ロ長調

2・モーツァルト ピアノ協奏曲第23番イ長調,K.488

3・モーツァルト 交響曲第36番ハ長調,K.425「リンツ」

4・《アンコール》 メンデルスゾーン(井上道義編曲)

弦楽八重奏曲~スケルツォ

グノーは、バッハの平均律第1巻第1番に、旋律をかぶせて’グノーのアヴェマリア’として

名曲を残したフランスの作曲家。 オペラ’ファウスト’や交響曲などその作品は、古典

主義的均整のとれた形式感覚を持っています。

この’小交響曲’は彼の67歳の時の作品。伝統的な4楽章構成の中に、ハイドン、ベート

ーヴェン、メンデルスゾーンに通じるスタイルが見出せる。

この曲、私は特に1楽章と3楽章が好きですが、さすが井上さん、自信作とおっしゃって

いたとおり旋律線にエレガントな香りをつけて、でも各楽器が、とても生き生きと

鳴っていて、非常に魅力的に仕上げてました!

特に水谷さんのオーボエ、踊っていた!遠藤さんのクラリネット、優しい音色

でした こういう編成の演奏、どんどんやってください!

こういう編成の演奏、どんどんやってください!

モーツアルトのピアコン23番は、大好きな曲ですが、ラ・フォルジュルネの1日目の

冒頭で、ケフェレックさんのピアノソナタをきいてしまって、天上の響きを体感して

電気がはしってしまい(笑)それからずっとケフェレックさんのモーツアルトのCDを

きいているので、ごめんなさい、コメントできません・・・

リンツは、楽しみにしていたのです。井上さんのリンツは、我が家にある何枚かの

巨匠のリンツはなんだったの?と思えるほど、すばらしくて、感動的でした!

弦の音が、整然と引き締まっていて、そこに各楽器が緩急見事に流れてきます。

各所の古典的奏法も見事!特に3楽章のトリオの部分、オーボエとファゴットに

ああ、ヤングさんのひときわ美しい旋律が重なる!こんな風に音楽をつけるんだ、

すごいです!絶品の3楽章でした。

最後まで、どの音にも生き生きとした魅力があふれていて、すばらしい流れでした。

アンコールのメンデルスゾーンもよかったですね。あとできいたところによると、井上さん

の編曲?

OEKにぴったりですごく好きでした。

悲しいことに、パソコンがもう寿命がきていて、スキャンしても瀕死の状態です

次のUPはⅠにこの間のヴィラロボスの演奏をYOU TUBE、Ⅱにヴィラ・ロボスの記事、

載せたいんですけど、ちゃんとできるかなあ。

井上さん、OEKの皆さん、おからだ気をつけて、残りのツアー、頑張ってくださいね

★ ホームページ piano Yoshiko Official Site←はこちらからです!

2009年9月8日(火)

|

石川県立音楽堂 交流ホール |

1・ウェーベルン/スロームーヴメント

2・R.シュトラウス/「カプリッチョ」より弦楽六重奏曲

3・シェーンベルク/月に憑かれたピエロ

指揮 井上道義 パントマイム ヨネヤマママコ

ソプラノ 萩野砂和子 演奏 OEKメンバー

この日の公演は、本当に楽しみにしていました。大好きな'月に憑かれたピエロ’

が金沢で!しかも井上さん指揮の豪華メンバー!

実は、私はメシアンの’トゥランガリーラ交響曲’の次に、このシェーンベルクの

’月に憑かれたピエロ’が好きで、でもそのわりに随分前に東京で見たピエロが

あまり印象がよくなくて、(20前のOEKの演奏はきけませんでした)

好きなのに、CDばっかりきいている、そんな曲だったので、

井上さんが、取り上げてくださったことに、狂喜乱舞し、この日を迎えたのでした(笑)

前半、ウェーベルンは初期の美しい作品、シュトラウスも美しい。

井上さんもおっしゃっていましたが、以前のOEKのアルバム’Sweet'すばらしく美しい

1枚で、私も必須アイテム 今もききながら書いてます

今もききながら書いてます

'月に憑かれたピエロ'は「自由な無調」時代の終わり近くの1912年に、当時メロ

ドラマを専門に活躍していた女優アルベルティーネ・ツェーメの依頼で作曲され、

シェーンベルクの最高傑作となり、ストラヴィンスキー、ラヴェルやブーレーズ、

後の60年代以降のミュージックシアターにも多大な影響を及ぼした作品です。

この曲は室内楽ですが、2つの木管楽器、2つの弦楽器、そしてピアノからなる

小規模の管弦楽のための曲。衣装を着けた声楽の独唱者が舞台を演じ、記譜された

音を発したあと、その音を故意にはずし、歌と語りの中間を行く。

全体に不気味な夜の雰囲気で、いつもこの曲をきいて思うのは、異常が正常で、

夢が現実で、普段口に出さない幻想、殺人、冒瀆などを破裂させているような感じ。

この曲を昨日初めてきいて、目の前で見られた方たちは、’なんというグロテスク’

’不気味な曲’という衝撃だったと思うのですが、

私の場合、メシアンをきいているときもそうなりますが、あまりのいい音使いで

頭の中がアルファ波でいっぱいになり大変な事になります(笑)

小さい時からTVで見ていたヨネヤマママコさん、まだこんなにお元気だったのですね!

それだけでも感激して泣きそうなのに、往年のすばらしいパントマイムは健在で、

’ ピエロ’の内容そのものです!井上さんの指揮自体が、パントマイムで、実に

見事!途中、ママコさんと井上さんが一緒にパントマイムを演じる場面があり、

井上さんのうますぎるパントマイムに驚嘆!本当に何でも出来る方なのですね。

赤い3本のろうそくが不気味な光を発し、ソプラノの萩野さん、この方は'ピエロ'も

もちろん現代歌曲の公演のすばらしい活躍をされていて、

この’ピエロ'は、まさにそのもので、’蒼白い洗濯女’の時は、鳥肌が立ちました!

OEKの演奏もよかったです!後でピアノの松井さんにお聞きしたら、この難曲も

いつものように合わせは2日だけ!こんないい音をありがとうございます。

ということで、私にとっては夢のような一夜の公演でした。

音楽史上重要なこの作品は、この日のキャストで是非!TV化してください!

興奮しすぎて、夜眠れず、寝不足の頭にSweetが心地よい私です(笑)

井上さん、本当に素敵なファンタジーナイトをありがとうございます

2009年8月27日(木)

|

石川県立音楽堂

1・モーツァルト/ピアノと管弦楽のためのロンドニ長調,K.382

2・メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲ホ短調,op.64 3・アンコール パガニーニ/カプリス 第24番 4・メンデルスゾーン/弦楽のための交響曲第10番ロ短調 5・チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲ニ長調,op.35 6・アンコール パガニーニ/カプリス 第13番 最初の篠永紗也子さんは金沢の方。ラ・フォル・ジュルネのオープニングで、

モーツアルトに扮した中林理力君の演奏した同じ曲を好演。

シン・ヒョンスさんは、いしかわミュージックアカデミーに7回参加されたそうで、

2008年ロン・ティボー国際コンクール優勝。

線が細く、でもすばらしく音が引き締まっていて、すごいテクニック。優雅で

繊細な表現力で、高音も見事!とても個性的ですばらしくいい音でした。

このコンサートは、神尾真由子さんのチャイコフスキーがきけるということで、

ずっと楽しみにしていて、同行した友人がチケット発売に並んでくれて、

前から1,2列にしっかり陣取り、神尾さんの演奏も、目の前できけました。

随分前になりますが、五嶋みどりさんが、チャイコフスキーを弾くまでのドキュメントを

TVで見たことがあり、神尾さんもずっとあとに、やはりドキュメントでチャイコフスキー

を練習しているところをやっていました。譜面に書き込んである箇所の説明を

したり、すごく印象的な番組でした。

このコンサートの前日、音楽堂で神尾さんの公開レッスンをききにいったのですが

小さい生徒さんに、誠実にきちんと教えている姿が、とても自然でした。

レッスン後に、ラッキーなことに、持っていた楽譜にサインをしてくださり、

ニ、三言お話も出来て、大ファンの私は、すっかり舞い上がってしまいました(笑)

チャイコフスキーの本番は、期待以上に大胆でおおらかで、音が響き渡っていて、

ものすごい気迫。前回のブルッフも目の前できいてすごくよかったけれど、

チャイコフスキーは、圧倒的な音、すばらしい高音。情感たっぷりの表現。すごい!

その感慨と共に、1楽章から、もう泣けてきて、恥ずかしいことに、前列2番目で

もう洪水のように涙が止まらないのです

こんなに感動したのは、何年ぶりかなあ。

あの真由子さんの音と姿は、一生忘れないと思います。

神尾さん、すばらしい演奏をありがとうございました。

また金沢で演奏して下さいね。

|

2009年4月21日(火)

|

石川県立音楽堂

1・バッハ,J.S.(ウェーベルン編曲)/管弦楽のための6声のフーガ(リチェル カータ)(「音楽のささげもの」~6声のリチェルカーレ) 2・シェーンベルク/室内交響曲第2番変ホ短調,op.38 3・スッペ/「ウィーンの朝,昼,晩」序曲 4・スッペ/喜歌劇「怪盗団」序曲 5・スッペ/喜歌劇「美しいガラテア」序曲 6・スッペ/喜歌劇「スペードの女王」序曲 7・《アンコール》スッペ/喜歌劇「軽騎兵」序曲 |

放映終わりましたが、OEKがテレビ朝日「題名のない音楽会」に2週続けて出演でした

放映終わりましたが、OEKがテレビ朝日「題名のない音楽会」に2週続けて出演でした

ラ・フォル・ジュルネ毎日盛り上がってます。ほとんど毎日音楽堂通ってます(笑)

ラ・フォル・ジュルネ毎日盛り上がってます。ほとんど毎日音楽堂通ってます(笑)

こちらは次回のⅠのブログで