前回に引き続き、摂津国一之宮、住吉大社について。今回はメインの本殿以外の施設や特徴ある祈りの場を取り上げます。ただ、大きな神社なので、摂社、末社など多数あり、ごく一部しか見れてませんでした。。。

まず、本来は前回に触れるべきだったかもしれない、一の鳥居と二の鳥居の間にかかる、住吉大社を代表する施設といえる"太鼓橋"。いや、公式名称は反橋ですね。大阪人には俗称の前者の方がなじみ深いかも。登り始めの最大傾斜は48°になるそうで、わたるだけでお祓いになると言われています。現在の物は、慶長年間に淀君が、息子の豊臣秀忠公の成長祈願のために奉納したと、神社は述べています。

神社が公式の鎮座時期とする1800年前に、最初にお祀りされた神聖な場所が、この五所御前。神功皇后の勅命により、田裳見宿祢が「真住吉 住吉国」との神託を得て当地を選定し、この場所にあった大樹に白鷺が飛来したことから鎮座地を決定したとのご由緒になっています。

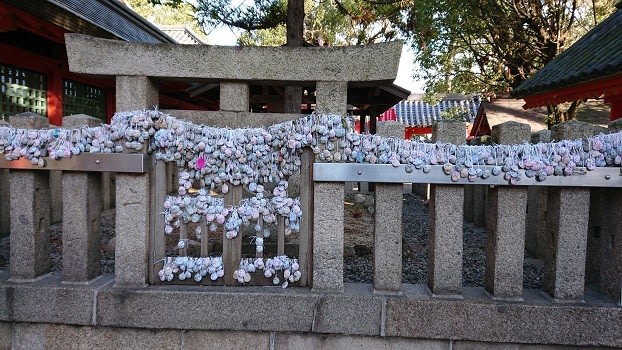

石垣で囲われた中に小石が敷き詰められていて、そこから「五」「大」「力」と書かれた石を拾い御守にすると願い事が叶うという信仰があり、沢山の方がとっておられました。私も5分くらいでそろえる事ができました。願いが叶えば、近所の石を拾って、「五」「大」「力」と書いて、元のお守りの石と共に倍返しすれば良いそうです。

下は、神功皇后が祀られる第4本宮前にある、住吉神兎(すみよしうさぎ)。神社の鎮座日が、「辛卯年卯月卯日(卯=兎)」である事にちなみ、糸魚川産の翡翠で近年に作られた、中央に見える兎像です。体を撫でて無病息災を祈ります。もちろん、お賽銭は忘れずに。

なぜ兎なのでしょうか。。。神功皇后を祀る、この他の有名な神社といえば、八幡宮。その総本宮が、大分県の宇佐八幡宮ですね。1990年に、戦前までその宮司を務められた宇佐氏後裔の宇佐公康氏が「古伝が語る古代史」で説明しておられます。つまり、ウサ神はウサギ神であるが、古代日本人は、氏族の名称を動物や土地の呼び名になぞらえて、氏族の由緒や職業を表示してたと。菟狹族の天職とする、月の満ち欠けや、昼夜の別を目安として、月日を数えたりするツキヨミ(月読)や、ヒジリ(日知、聖)、またはコヨミ(暦)の知能によって、肉眼で見える満月面の模様が、あたかもウサギに見立てられる事から、月をウサギ神として崇拝し、そのツキヨミ(月読)の天職をもって菟狹族と称するようになった、と述べられています。 また、京都葛野の月読神社の記事で記載しました通り、神功皇后は月神を信仰されていたという伝説あります。

こちらは、大社の末社の一つに数えられる、種貸社です。商売繁盛と家内安全にご利益があるという、初辰まいりの末社4社の一つ。種貸社、楠珺社、大歳社でまず御祈祷を受け、翌月の最初の辰の日に、種貸社をスタートに、浅沢社も含めた4社を廻るお参りで、パンフレットも作成してPRされています。

種貸社は、元々は豊穣を祈る信仰でしたが、時代とともに商売の元出や子宝祈願の信仰も受けるようになりました。これが、一寸法師説話の冒頭に住吉明神への祈願の話が出てくる背景となっています。社の横には、一寸法師にちなんだ撮影スポットも設置されてます。インスタ映えしますかね!?

東出雲王国伝承では、この一寸法師のモデルは、中国から来た海童だと言います(「お伽話とモデル」)。これだけでは分かりにくいので、住吉大社の宮司の家系について記載したいと思います。

住吉大社の鎮座に尽力した田裳見宿祢の子孫が、この社の歴代宮司を務めた津守氏であり、一族の大元は天火明命だと一般に理解されています。津守氏は、いわゆる尾張氏からの分家であり、この尾張氏は丹後の海部氏と元は”アマ氏”と呼ぶべき同じ家系で、分家です。アマ氏の始祖が天火明命です。そしてこの御方によって、紀元前3世紀の秦の時代に、様々な信仰や技術が日本に伝えられていったと、東出雲伝承は云うのです。

その当時、数千人の少年・少女がわが国にやって来ました。これが海童です。海童神社が佐賀県と島根県にあります。よく古風な陶磁器や襖の絵に唐子が描かれますが、このモデルが海童だそうです。一般には、唐子図は無垢・無邪気を象徴させた図柄たとされているようですが、それではなぜ日本風の子供ではダメなのか?と思いますね。つまり、この図柄を始めた海童の子孫の絵描きが自分たちが秦から来た事を証明したかった、と伝承は説明します。その海童の子孫が堂々と出世した話が一寸法師だと言うのです。もう少し補足説明が欲しいところですが、そういう事だそうです。

丹後国風土記に、「この国は、昔、天火明たちが現れた所である」と明記されています。出雲王国の少名彦命と大穴持命が彼をここに呼び寄せた、とも書いています。実際に現れたのは、その子孫であるアマ氏の人たちでした。伝承では、ことごとく有名な始祖の名前で話をするようですが、この風土記の表現も同様らしいです。登美氏が大和の葛城に移住した後に丹後にいたアマ氏も葛城に移住しました。そして、西出雲王国から移住した神臣氏出身の高鴨氏、そして磯城氏とともに初期の大和を支配していきます。九州日向勢力が東征してくるまでの、いわゆる初期大和勢力、葛城王国の時代です。

最後に、たまたま第一本宮で、巫女さんが神楽の練習をしている場面に遭遇しましたので、その写真を掲載します。大海神社など、行けなかった重要な摂社など、また訪れたいと思います。