MBAの修士論文発表まであと1ヶ月。今週末は友人の誕生日パーティーに参加した以外の全ての時間を論文執筆に費やしている。英語で論文を書くことには慣れていたつもりなのだけど、やはりロジックをしっかり突き詰めて論文としての完成度を高めるとなると、毎回予想以上の時間がかかってしまう。

論文の基礎となる情報とデータ、僕なりの分析結果、それに論文の主な構成などについては既にもう全て揃えてある。後はひたすら僕の考えを文字として書いていくだけなのだけど、いかにして僕の考えをモレなく、ヌケなく、かつ、説得力を持って読み手に伝えていくかがとても難しい。

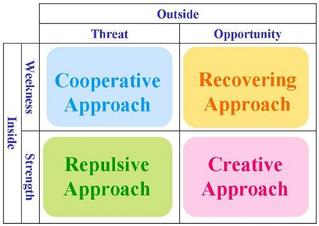

文章のロジックというのは、書きたいことをピラミッド型の図に表してみると、その出来不出来が見えてくることが多い。具体的には、ピラミッドの一番上に最も主張したい内容を書き、その下に最も主張したいその内容をサポートできる理由を3つか4つ書く。そして、その理由のそれぞれについて、根拠となる証拠をその下に書き出していく。すなわち、「主張」-「理由」-「証拠」の3点セットだ。

この「主張」-「理由」-「証拠」の3点セットの主従関係がキッチリと出来上がっていれば、その主張はかなりの説得力を持って相手に伝わると考えてよい。逆に主従関係があいまいだったり、飛躍があり過ぎると、その主張は相手に納得してもらない可能性が高くなる。

日本の大学ではこういった論理のツメ方を習うことはあまりないのだけど、僕が初めてアメリカの大学に留学した時、アメリカ流の論理の組み立て方の精緻さにびっくりさせられたことがある。まだ英語に不慣れだったこともあるのだけど、English Adviser役の学生に何度も何度も赤字のペンを入れられ、僕の書いた論文のドラフトに書き直しを命じられた。日本であんなに頑張って勉強した英文法なんて、ほとんど役に立たなかった。英作文の授業で習ったことなんてもっと論外だ。とにかく、論理の組み立てをしっかりするように!との指導を、イヤというほど徹底して頭に叩き込まれた。

そのおかげで、今でも論文を書くときには、英語であっても日本語であっても、常に論理の組み立てを最優先に意識して書き進めるようになった。苦労して覚えたことは、本当になかなか忘れないものだ。アカデミックな論文執筆なんて本当に久しぶりなのだけど、それでも書き始めると体が何かを覚えてくれているのだ。

とはいえ、一日中ずっと英語で論文を書き続けるのはかなり疲れる。休憩ついでにまた世界遺産ミディ運河沿いの道を散歩してしまった。何度来てもこの道は疲れた僕を癒してくれる。

あと1ヶ月、プチ・バカンスで体力も気力も充実させたし、エネルギー全開で走って行こう。

(写真はミディ運河沿いの散歩道で撮った一枚。)