最近は忙しくてブログを書く時間がなかったのだけど、今日は嬉しいニュースが届いたので久々にブログを更新。僕が前から担当してきたヨーロッパ市場への参入に少しづつ具体的な成果が出始めてきたというニュースだ。プロジェクトを成功させるためにヨーロッパに何度も出張してきたので、努力が結果に結びついたことほど嬉しいことはない。しかし、それ以上に、先行投資を惜しまず、リスクをとってヨーロッパ市場に挑んだ日本の中小企業の方々の勇気と情熱に、僕は心から敬意を表したい。Felicitation!

再びヨーロッパへ(2008年12月7日ブログ記事)

中小企業の戦略(2008年7月22日のブログ記事)

<新聞記事の内容>

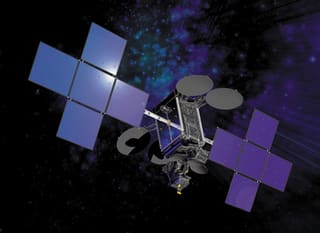

神奈川を中心とした中小製造業でつくる「まんてんプロジェクト(航空宇宙開発用部品調達支援プロジェクト)」が、欧州の航空宇宙産業に本格進出することになった。会員企業が製造した部品を組み合わせたユニットを航空機のエンジンに供給する方向で、24日までに独と仏の大手メーカーと包括的な合意に達した。プロジェクト始動から6年かけて取り組んできた壮大な構想は、実現に向けて具体的な局面を迎える。

交渉を始めたのは、世界5大エンジンメーカーに数えられるMTUアエロエンジンズ社(ドイツ)とスネクマ社(フランス)。年内に両社の調達担当幹部が訪日し、具体的なユニットが決まる。

まんてんプロジェクトは6月に仏パリ郊外で開かれた国際航空宇宙ショーに出展して技術力をアピールした。既に両社の営業担当者による工場視察も受けており、同プロジェクトは「より高度な金属加工に対応できる日本の町工場の優れた技術力が評価された」としている。

航空宇宙ショーのブースには会員企業の製品や技術を展示。期間中、約80社の企業が訪れて商談を実施し、スネクマ社と同じ企業グループのテックスペースアエロ社(ベルギー)などとも具体的な交渉に入った。

航空機の部品総数は自動車の100倍に当たる約300万点。日本の中小製造業が心臓部のエンジンに部品を供給することで、すそ野の広い航空宇宙産業で新たなビジネスチャンスにつなげる考えだ。

まんてんプロジェクトは中小企業の航空宇宙産業進出を促すため、県異業種グループ連絡会議(神奈川異グ連)を母体に2003年に発足。現在は全国の約120社が参加している。共同受発注の業務は、同プロジェクトが設立したJASPA(横浜市保土ケ谷区)が担っており、国内では宇宙航空研究開発機構(宇宙機構)や大手システムメーカーへの供給実績がある。

■記事へのリンクはこちらから