吉祥寺美術館の中に小さなお部屋があった。

萩原英雄記念室

会期:2016年11月17日(木)~2017年2月26日(日)

会期といっても、展示のタイトルは特にないようだけど、行ったときには、萩原英雄(1913~2007)の富士山のシリーズといくつかの抽象画の展示。

静かで、ただただそこに在るような、小さな版画。小畠鼎子展の合間のチラ見のつもりだったのが、すっかり足が止まってしまった。

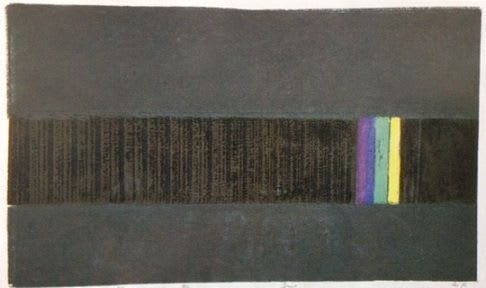

抽象画はとてもよくて(私の理解なんてあやしいもんですが)、しばらく漂う。言葉として把握できるような感想もかけませんが、いいないいなあと。

「虹」1959 初期の作品

「港風景」1988 夕方前?海面が西日に輝く港を想像。

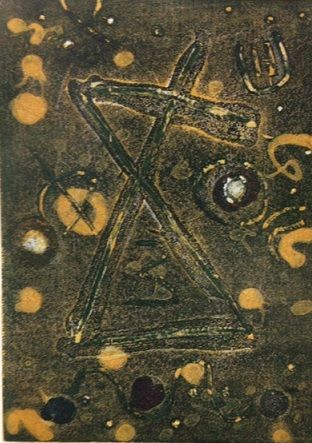

「星月夜」のシリーズはいつまででも見ていたくなる感じ。

「星月夜6」1980

「星月夜7」1980

星や月や空といった宇宙的なものと、体内の細胞が交感しあうような、つながっているような感じは、高山辰夫の絵を思い出す。高山辰夫が交感の道すじを描いているなら、萩原英雄は宇宙を体内の内側から描いているような。

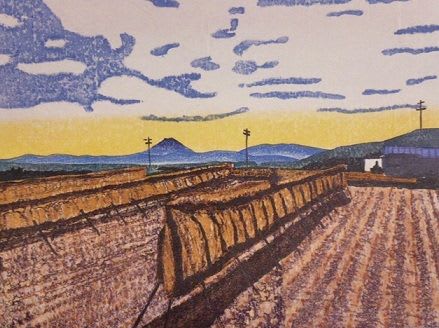

「富士三十六景」のシリーズは、「星月夜」の翌年1981年から86年の作品。

富士山でありながら、その向こうにあるものを見ているような不思議な感じ。富士山は小さかったりシルエットになっていたり。けれどその時々の時間の光、季節、気象といったいろいろなものに、富士山がつつまれている。豪壮とか霊峰とかいうよりも、いつも一緒にいる愛すべき存在みたい。

「三十六富士 実りの時」

「三十六富士 雨後幻想」

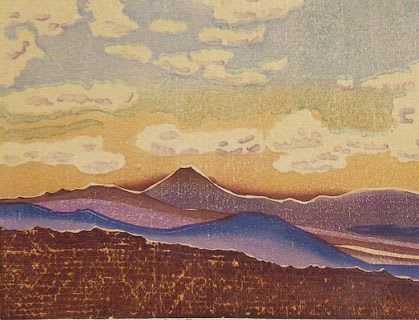

「三十六富士 山又山」

あいまいな時間の空の色と雲が心地よい三十六富士シリーズ。萩原英雄は「三十六富士は故郷を、父母を恋いうる、私の心の詩である」と。山梨の生まれなのでした。

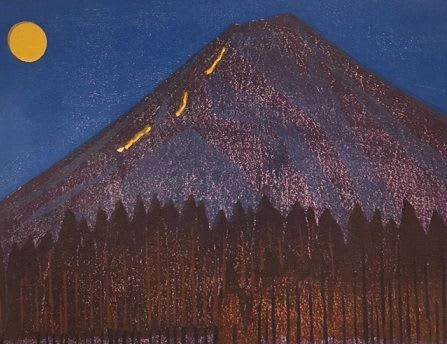

「大富士」シリーズになると、一変していました。富士が正面に大きく存在し、富士の内面に迫ったような。富士を包む空気や気温が、見ているとだんだん自分の肌感覚として感じられてくる。

「大富士 曙富士」1900

ピンクの空が美しくて。

「大富士 月夜富士」1900

静かな時間を過ごすことができました。頭で考えるとか美術鑑賞するとかいう時間じゃなかったみたいで、このお部屋を出たときには、休息したあとのような安らいだ感。

萩原英雄は、自然から学ぶという姿勢で、ひたすら写生に取り組んだそう。芸大では油絵を学び、戦争、戦後の極貧生活、肺結核の長い療養生活。(あまりによかったので買ってしまった)図録をめくると、初期の「二十世紀シリーズ」は重いテーマを突き付けてくるよう。ギリシャ神話シリーズ、イソップ童話シリーズ、砂上の星シリーズ、星月夜シリーズと、抽象の作品を通して見たいもの。

数ヶ月ごとに展示替えななっているので、また訪れたくなる時がありそう。