ゴールドマンコレクション「これぞ暁斎」1の続き

*

第五章:百鬼繚乱ー異界へのいざない

妖怪、地獄の者たち、幽霊、骸骨といった、異形異類のものが踊る章。

でも4章まで見てきた今となっては、奇想だとか突拍子もないだとか思えなくなってしまった。それらと暁斎の間には、壁がなく分け隔てもない。人間を描いたのと同じく、心ある存在として描いている。存在感が前に出ている。

「幽霊図」は、妻お登勢の臨終の時のスケッチをもとに描いた。最初の妻(其一の娘)は2年で亡くなり、その年に再婚したお登勢は、(後の)暁雲を生み、1年で亡くなる。ヒットを着実に重ねつつある、暁斎が30歳の時。

五代目尾上菊五郎の注文。菊五郎の幽霊画コレクションを研究して、スケッチから下図をおこし、本画を描いた。

スケッチは展示されてなかったけど、下絵がある。それはまだ、人間の感じがした。やせ細ったお登勢の浮き出た骨も、静かな表情、着物の裾も。

それが本画になると、片目は青く、表情はなにやらの念を漂わせ、影の部分もまさに幽霊。

妻の臨終を絵にするなどよく・・と思ったけど、この幽霊は、これより前の慶応3年に描いた幽霊よりも、少なくともずっときれい。ある意味、暁斎のリスペクトがあるのかも。幽霊だから怖く不気味に描いとけばいいだろうみたいな絵ではない。イメージだけの幽霊ではなく、実態がある。

この後に並ぶ、「地獄絵」では、暁斎が馴染みすぎていて、どちらの世界の人かわからなくなる。もちろん、火あぶりやら、舌を抜かれるシーンなど、かなり凄惨に描いているものもある。絵師としては、いかに怖く描くかが、腕の見せ所。

でも、ユーモラスな地獄絵がやっぱり多い。

「閻魔の前の鵜飼い」は、閻魔大王に叱責されるとともに、鵜にも責め立てられる「鵜匠」が、情けない感じ。

地獄太夫のシリーズでは、美醜の対比なのか、地獄太夫の無垢な美しさが際立っていた。

129の「地獄太夫と一休」(明治4~22年)

細密な大夫に、一休と屏風は墨絵。打掛には、閻魔はじめ地獄の様子を細密に描きこんでいる。水墨の蓮のつぼみと蓮の葉は今にも開こうとし、一つの花ははっと開いたところのよう。前世の罪を悔いた太夫の悟りの瞬間なのかも。

129「地獄太夫と一休」(明治4~22年)は、その次のステージかな。解脱の境地に達しております。

骸骨(大)が三味線、一休と骸骨(小)たちが踊る。背景の「秋草図屏風」のほのくらい夜がきれい。美しい地獄太夫の着物は、珊瑚に宝物と、欲望のパロディみたいな七福神模様を細密に描いていた。死んだら皆一緒だ。一枚めくれば皆一緒だ。ということなのか?。

暁斎の死生観、地獄観が独特。ぶっとんでいるし、達観している。

暁斎には、死はわりと身近で、地獄の者や骸骨も怖がる対象でもなさそう。絵でもこれだけお友達のように描いてるんだから、向こうの世界もさぞ楽しいことでしょう。「地獄戯画」では、閻魔や鬼はおそばを食べていたし、「蓮の葉をかぶった死者たち」は、笑顔で彼方へ向かっていた。

そして妖怪が、愛らしい。

「道化百物語」は悪そうなネコがたまらない~。このツチノコみたいなの(右上)の、口や目のマークはなんだろう?

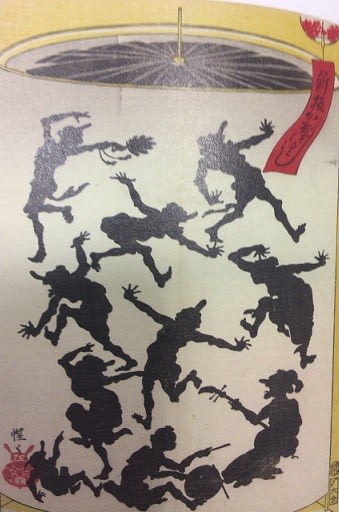

影絵のシリーズもおもしろい。なかでも慶応3年の「新版影づくし」は、星のような手、踊る人が、マティスのよう。

維新前夜のこのシリーズは、明治維新前夜の混乱と狂乱が映し出された諷刺画だった。ほかのも、西洋人に銃を向けられたり、官軍が大砲を放ったり、かと思えば妖怪たちまで騒ぎ立てたり。

「化け物絵巻」明治14年 は、こんなふうに楽しく暮らせたらいいね、みんなずっと一緒にいようね、みたいな。幼いヒナたちみたいに邪気のない顔をしている。これは暁斎オリジナルの妖怪なのだそう。

「百鬼夜行図屏風」明治4~22年 はすごい。

太い線も細い線も、力強く、強い意志をもっているような筆。そもそも妖怪を描いた6曲1双の大きな屏風があるってことに驚くし、妖怪をこんなに堂々と力強く描き上げていることにも驚く。狩野派の画力が妖怪にいかんなく発揮されている。

ここでは、妖怪たちは、醜いもの怖いもの、社会の忌むべきもの、ではない。妖しさはなくて、みんな堂々と楽しそう。

力強く進んでいく。と思ったら、左隻では火の玉が飛んできて、妖怪なのにおののいている。

暁斎のパーソナリティが不思議。

権力にはシニカル。異形異類のものや、社会の端や裏・影にいたりするものには、分け隔てがない。むしろ心が近い。人間よりも優しく純粋な存在のようだった。絵に描くと、空想のものじゃない実在感だった。

暁斎は7歳から二年間、歌川国芳に入門、その時に神田川で拾った生首を写生したという。幼少期からすでに興味が芽生えてている。

1の日記で、暁斎は貴賤・国籍とわず平等意識が進歩的・・と書いたけれど、その感覚が異形異類のものにも及んでいるのには感嘆。コスモポリタンぶりが超越しているのか、そもそもそちら側の人間なのか。

*

5章:祈るー仏と神仙、先人への尊祟

暁斎の仏画は、心にしみた。なけてきそうだった。

解説には、人々の祈りに絵を描くことでよりそう、晩年には毎日観音をかいた、描くことが祈りの行為であり、日々の祈りがあの修練となった、と 。

これまでは描いたものが前にでていたのに、この章の作品では暁斎自身がとても謙虚。

李白観爆図(明治4~22年)、山水に学ぶ姿勢というか、自分を押すのでなく。

それは「雨中山水図」明治17年 もおなじ。自分をひいて、風景自然から入ってくるものに、謙虚に耳を傾け心をすますよう。

「竜頭観音」明治19年 も実直に真摯に観音の姿を描いた。悲しみの向こうにあるような。何も語らず、そっとそこにいてくれるような観音様。

だるまは、前を見たり、うしろを見たり。自分を客観視したり、心の真の声を聞いたり。

明治18年の「半身達磨」

明治21年の「達磨」

どちらも、強い筆致で一筆一筆に意識を集中して、全身をこめながら、描く。

でもどちらも、どこか表情が、母親に怒られた子供のような無垢さ。傷ついたものの悲しさが一抹に。

「祈る女と鴉」明治4~22年、祈る遊女に、マグダラのマリアを思い出す。どのような者であれ、祈る気持ちを丁寧に見つめかいている。鴉は、マリア様か菩薩のように見守っているように見えた。大いなる存在であり、慈悲であり。

どうして暁斎の祈りの絵は、こんなに心打たれるのだろう。他の絵のように前に出るのでなく、ただただそっといるような。心の痛みに寄り添うような。

最後に、ほろっとする、

暁斎ずるい、と思う。最後にこんなフェイント。あれだけカエルや鯰で毒を吐いておいて、酔っぱらって描いといて、最後にこんな姿をみせる。悪役みたいに見せてるけど、最後に謙虚で真摯な姿。やさしい。

この展覧会の構成にも、暁斎にも、やられた。