松岡美術館「松岡コレクション 美しい人びと」 前期:2017.1.24 ~ 3.20

女性ばかりでなく、男性も美しい、そして猫も美しい展示だった。

今回楽しみにしていたのは伊藤小坡(1877(明治10年)~1968(昭和43年))(Wikipedia)

先日山種美術館で見た「虫売り」の女性の秘匿の美しさにひかれていたところに、ちょうどこちらでも展示。

伊藤小坡「歯久ろめ」1938

松園のような清らかな美しさだけれど、もっと色気があるような。お歯黒なので既婚女性。抑えてもかすかに放つ美しさ。

体を少しねじって鏡を見ているのは、顔映りよく光が当たるようにそちらを向いたのかな。

今まで、歯がまっ黒って(怖っ)と思っていたけれど、ちらりと見える色気も初めてわかったような。そうか、美しい人はお歯黒で大口開けて笑うわけじゃないのですよね。美しい口元としぐさがあってこそ。

白い指にとられた紅。やっぱり薬指で。

鏡の自分を見つめる眼差しがこんなに美しい時って、愛満たされているときなのでしょう。

61歳の作、三人の娘の内の誰かをモデルにしたと見ればそう見えなくもない。小坡も女性を見る視線が優しい。

伊勢の猿田彦神宮の娘として生まれ、28歳で同門の画家と結婚した後も画家として活躍し、三女に恵まれ。忙しいながらおそらくは幸せな人生。でも幸せにあぐらをかかない女性だったのかなと想像する。

この絵も山種美術館の「虫売り」も、普通の女性のなかに、実はどきりとするものを秘そませてせている。

松園はシングルマザーとして波乱の道を行き、女性画家としての苦難や恋の苦悩に踏み迷った先にあの清らかなやさしい眼差しを得ている。

対して、良家に育ち、妻として母としての立場を全うした小破が、美しさの中に密かな危うさを見る。

わかる気もする。他の絵も観てみないとわからないけれども。

それにしても、絵の上手さ、線の美しさ、細やかさ。前期はこの一点でしたが、後期は4点。これは楽しみ。

猿田彦神社の中に、伊藤小坡美術館があり、初期の歴史画の大作から後期のものまで広くあるらしい。伊勢神宮にいったときに通ったのに、参道で食べ歩いていないで行けばよかった涙。

**

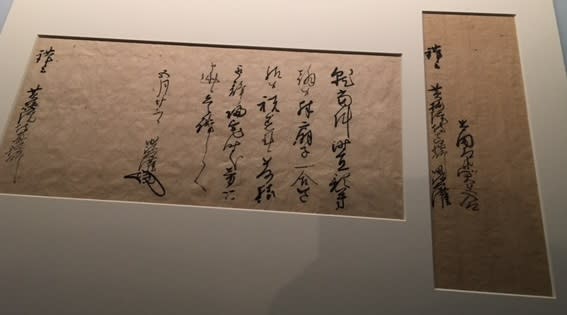

そして、久隅守景と清原雪信が父娘でならんでいた!!

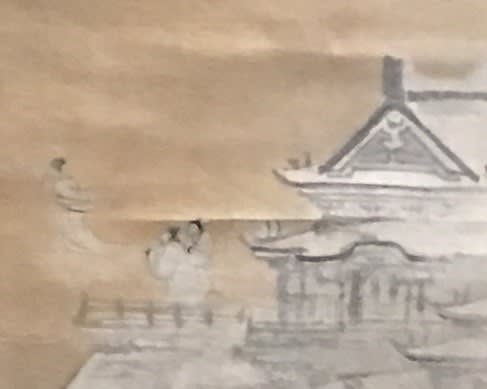

清原雪信「伊勢」江戸時代

やまと絵風な。それにプラスして、かわいらしい。顧客はおそらく貴族や豪商の奥方様たち。人気なのもわかる。

雪信の絵は見るたびに、ファッションがおしゃれ。華美じゃないのに上品でかわいい。

そしてこの黒髪。少しくるんとした毛先が女子の心をくすぐる。10代20代のころって、こういうところに命かけていませんでしたか(今や全然気にしないけど。)

線もたおやかでていねいで、雪信の細腕を想像する。この滝の楚々となんてたよりないこと。

と思っていたら、賛の和歌にそのわけがあった。仮名をよめないけれど、歌人の伊勢+わずかに判別できた「布」「姫」の字から検索すると、「たちぬはぬ衣きし人もなきものをなに山姫の布さらすらむ」(仙女もいないのに、なぜ山の女神は布をさらすのだろうか)

滝(吉野の竜門の滝)の流れ落ちるさまを白布に例えているので、このような細くなめらかな滝になっているのでしょう。

雪信の絵はいつもエレガントで乙女。駆け落ちしたというと激しい女性のイメージになりがちだけれど、絵を観ていると、葉室麟さんの「雪信花匂」の描き方のとおり、優しく普通の人だったのではないかなという気がする。

久隅守景「業平・定家」江戸時代

清原雪信のあとで見ると、急に男性絵師の太い腕を感じる。筆致も力強く速く、みなぎるものがある。

右幅が業平かな?馬の顔が又兵衛っぽい。山道を雨まじりの雪なのか、風も強そう。

こちらが定家かな?。

雪が積もった庭を従者が傘をさし、定家は上衣のすそを持ち上げてそろりそろりと歩く。(傘が、おじいさんの傘まわし芸みたいでちょっとおもしろかったり)

左幅も右服も、人物も馬も体の動きが伸びやかで、気象というおおきなものを込めていて、どこか自由。

狩野派を離れたのは、息子や娘の引責なのかもしれないけれど、なんだかんだ言ってお父さんの絵が狩野派の中では自由すぎて人間味ありすぎたからじゃないのかな。

**

他に気になった絵。

蹄斎 北馬「三都美人図」

北斎の筆頭弟子。

三都(左から、住吉大社、清水寺、向島百花園)の女性のファッション比べが面白い。

住吉大社の女性の唇が緑なのは、当時関西で流行していた笹色紅(下唇に紅をたっぷり縫って青光りさせる)だとか。

中福の女性の謎な所業は、清水寺の舞台から、傘を落下傘に飛び降りているところ。当時は心願成就のために飛び降りる人があとを絶たなかったそう。

たいへんなところに申し訳ないけれど、霞む桜がとてもきれいに描けているなあと感心。

そして美しい男性シリーズへ。

下村観山「武人愛梅」1902

29才、初期の作。戦地のひと時、足元に散る梅の花びらがはかない感じ。義経だとしたら、行く末も暗示している?。

背景の余白と、墨の淡い梅に見とれた。

松岡 映丘「鞍馬山」1922(41才)

鞍馬時代の義経でしょうか。ジャニーズ系な、10代の男の子の魅力。月光を映したような、刀の青い光が冷たく美しい。

月と木々も好きなところ。

それから(おそらく)安倍晴明のお父さんとお母さんが!。歌舞伎としたら、どちらも美しい男性。

小川破笠「葛の葉」1737(75才)

ぴょんとした感じと、すすきもびっくりした感じが楽しい。

でもなぜこの女性は飛び上がっているのか?鼠はわなにかかったのか?気に入った絵だけれど、よくわからない。

「葛の葉」が狐とするなら、安倍晴明のお母さんということになる。狐が正体を現してしまいそうな場面かな?。歌舞伎に詳しい人ならどのようなシーンかわかるでしょうか。

俳諧師であり、二代目市川團十郎や芭蕉の弟子の其角と交流があったり、絵は英一蝶から学んだらしい。鮮やかでおかしみを込めた肉筆画にひかれた、75歳。

その葛の葉の夫となるのがこの男性。そして二人の間に安倍晴明が生まれる。

「保名」鏑木清方 1934(56才)

恋人の榊の死に心を病んだ保名が、形見の小袖を抱いて悲しみに暮れている。(葛の葉は、榊の妹。榊亡き後に、姉とそっくりな葛葉と恋仲になり、「葛の葉」のストーリーへと続く)

抱く小袖の可憐さが、亡き榊の面影のようで。そして小袖を観れば見るほど、今は亡いということが入り込んでくる。悲しみがしんしんと。そして美しい光景。

伊藤深水「仕舞熊野」1962(64才)

目線にはっとずる。深水の女性は、男性が描く美しい女性なんだけれども、シャープで芯が強い。男性が甘く手出しできない感じ。以前にホテルオークラで見たときもひかれたけれど、舞の一瞬の動きに、刹那的な緊張感。

着物の色や柄、模様を立体にした背景もきれいだった。

他にも、円山応挙「趙飛燕」、上村松園「藤娘」、月岡雪鼎「傀儡の図」など、豪華な展示。

初めて知る画家にも印象深い絵がいくつも。中でも菊池契月の弟子という梶原緋佐子(1896~1988)。

梶原緋佐子「白川女」1979(83才)

穂を肩にかけてなんだかかっこいい。黒い着物に、白い手ぬぐいや足袋。黒、白、女に二言はないくらいな潔さ。

地に足の着いたぶれのなさ。思わずこちらも、どんと足をつけ目をぱっちり、ちょっと力がこもる。

まっすぐ前を見る黒い瞳は、自然で強くもあり美しくもあり。

底辺に生きる女性も美人画も描くらしい。どちらも通してみてみたい。

別室では、「松岡清次郎が愛した画家たち」。

部屋の半分が猫の絵ルームに♪。一階でいつもお出迎えしてくれる「猫の給仕頭」といい、松岡氏は猫がお好きなのかな?。自ら団体展に通い、気に入ったものを購入したそう。有名でない画家でも心に響いた作品を連れ帰ったのでしょう。

林美枝子さんは3点だったか、どれにも黒猫が登場。中でも「気」1980(31才)。

からみつくような蔦も猫の視線の先も、なにかざわつく。「風立ちぬ」1981 も同じく、林美枝子さんの絵は、陽がさすのにかすかに影がしのんでいて、目に見えない気配が通り過ぎていく感じ。猫は察知しているんだけれど。

小笠原光「早春」1982 に再会できたのはとてもうれしかった。

今回は「作家の言葉」があった。勤務先の教頭先生の飼い猫だそう。なかなか懐かず、前の秋から通ってやっとそばに寄れるようになった。「縁側に彼女を出してもらって描いた。格別な操作を加えずただ見えるままに描いた。」「寒さのせいか猫は縁側の日向にじっとしていてくれた。」。読んで、ますますこの絵が好きになった。

そして、この絵に続編があったなんて。

小笠原光「爽秋」1984年

二年経って、三毛猫さんがちょっとぽちゃっとしたかな。

ほおずきが枯れた秋ごろなのか、やっぱり日差しが暖かい。屋根の波打つ感じ、規則的な格子の窓。斜めにラインの入る黒塀と、古い普通の民家って、縦に横に斜めにおもしろい構成なんだなあと気づく。

経年した木の質感に和んでしまって、観飽きない。

あまりに心地よくて、そこにいるような気になってしまい、木戸の奥の暗い室内がどうなっているのかもっと見たくて前に回り込んでのぞきこんで、あ絵だった(恥)となった。その後また、猫の前にしゃがもうとしてしまったり。大丈夫か私。

後期(3月22日~5月14日)は渡辺省亭も。回顧展に合わせた連携展示で、所蔵品から5点も。伊藤小坡と合わせ、待ち遠しいです。

帰りに白金台駅への途中で、タイカレー。

ちょっとDEEPな地下だけど、一度入ってみたかった、SOI7。

こちらのイエローカレーはとってもおいしい!。無言ですっと出してくれたタイ人ぽいおじさんのかすかな笑顔がいい感じ。

後期展に来た時も、また地下に吸い込まれそう。