現在、三種の神器は、どうなっているのかというと

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「八咫鏡」は宮中三殿の「賢所」、「八尺瓊勾玉」と「草薙剣」は皇居の「剣璽の間」と呼ばれる場所に奉納されている

剣と曲玉は合わせて「剣璽(けんじ)」と呼ばれ、天皇の位と一体のものとされ、皇室経済法が定める「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」と位置づけられています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

天叢雲剣は、形代(コピー)で、八尺瓊勾玉は本物とのこと。

まあ、誰も見てはいけないそうですし、仮に見ても本物かどうかは誰にも分らないでしょう。

それよりも、同じところに置いてあるということが、うれしい!

これだけでも、天叢雲剣には、サタヒコ(猿田彦、山代之大筒木真若王)

そして、八尺瓊勾玉には、丹波能阿治佐波毘売(天鈿女命 アメノウズメ)の御霊が

宿っている ← PS これ間違っています。サタヒコの父と母です。

八坂瓊勾玉が、何処で作られたのか?

材料は「出雲石」で、出雲で作られたという話もあります。

竹野川流域に「奈具神社」というところがあります。

羽衣伝説があります

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昔、丹波の郡比治の真奈井に天下った天女が、和奈佐の老夫婦に懇願されて比治の里にとどまり、万病に効くという酒を醸して、老夫婦は莫大な富を得ました。しかし、悪念を抱いた老夫婦はやがて天女に、 汝は吾が子ではないと追い出してしまいました。

天の原ふりさけみれば霞立ち 家路まどいて行方しらずも

と詠い、比治の里を退き村々を遍歴の果てに、舟木の里の奈具の村にやってきました。 そして「此処にして我が心なぐしく成りぬ」(わたしの心は安らかになりました)と云って、この村を安住の地としました。 此処で終焉を迎えた天女は村人たちによって、豊宇賀能売命(とようかのめのみこと)として祀られました。 これが竹野郡の奈具の社です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

祭神は、豊宇賀売命。ここで言う「天女」=アジサハヒメ=豊宇賀売命でしょう。

この地には、奈具岡遺跡があり(弥生時代中期末~後期)に、鉄生産、水晶玉の加工などを行っていたそうです。

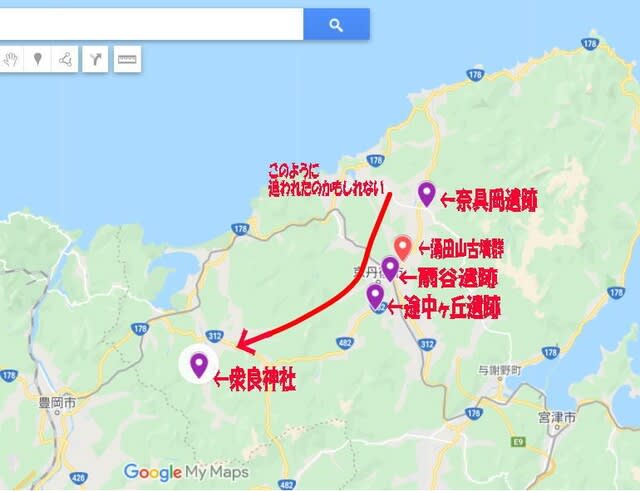

でも、この地は「久我耳三笠」に侵略されるのですよね。

このようだったと推測します

サタヒコの父親の、彦坐王が、久我耳三笠を退治してこの地を元通りにします。

サタヒコがやって来た時には、奈具岡遺跡付近には製鉄や玉つくりなどの技術者が戻っていたのかもしれません。

そう考えると、「八咫鏡」と、「八尺瓊勾玉」は、ここで作られたのかもしれません。

八尺瓊勾玉は奈具神社で、倭姫により阿治佐波毘売(アジサハヒメ)の御霊を移したのでしょう。

その後2年間、籠神社奥宮の眞名井神社に八咫鏡と共に祀られます。

PS 八咫鏡は2年ぐらいですけど、八尺瓊勾玉はもう少し長いかもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「八咫鏡」は宮中三殿の「賢所」、「八尺瓊勾玉」と「草薙剣」は皇居の「剣璽の間」と呼ばれる場所に奉納されている

剣と曲玉は合わせて「剣璽(けんじ)」と呼ばれ、天皇の位と一体のものとされ、皇室経済法が定める「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」と位置づけられています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

天叢雲剣は、形代(コピー)で、八尺瓊勾玉は本物とのこと。

まあ、誰も見てはいけないそうですし、仮に見ても本物かどうかは誰にも分らないでしょう。

それよりも、同じところに置いてあるということが、うれしい!

これだけでも、天叢雲剣には、サタヒコ(猿田彦、山代之大筒木真若王)

そして、八尺瓊勾玉には、丹波能阿治佐波毘売(天鈿女命 アメノウズメ)の御霊が

宿っている ← PS これ間違っています。サタヒコの父と母です。

八坂瓊勾玉が、何処で作られたのか?

材料は「出雲石」で、出雲で作られたという話もあります。

竹野川流域に「奈具神社」というところがあります。

羽衣伝説があります

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昔、丹波の郡比治の真奈井に天下った天女が、和奈佐の老夫婦に懇願されて比治の里にとどまり、万病に効くという酒を醸して、老夫婦は莫大な富を得ました。しかし、悪念を抱いた老夫婦はやがて天女に、 汝は吾が子ではないと追い出してしまいました。

天の原ふりさけみれば霞立ち 家路まどいて行方しらずも

と詠い、比治の里を退き村々を遍歴の果てに、舟木の里の奈具の村にやってきました。 そして「此処にして我が心なぐしく成りぬ」(わたしの心は安らかになりました)と云って、この村を安住の地としました。 此処で終焉を迎えた天女は村人たちによって、豊宇賀能売命(とようかのめのみこと)として祀られました。 これが竹野郡の奈具の社です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

祭神は、豊宇賀売命。ここで言う「天女」=アジサハヒメ=豊宇賀売命でしょう。

この地には、奈具岡遺跡があり(弥生時代中期末~後期)に、鉄生産、水晶玉の加工などを行っていたそうです。

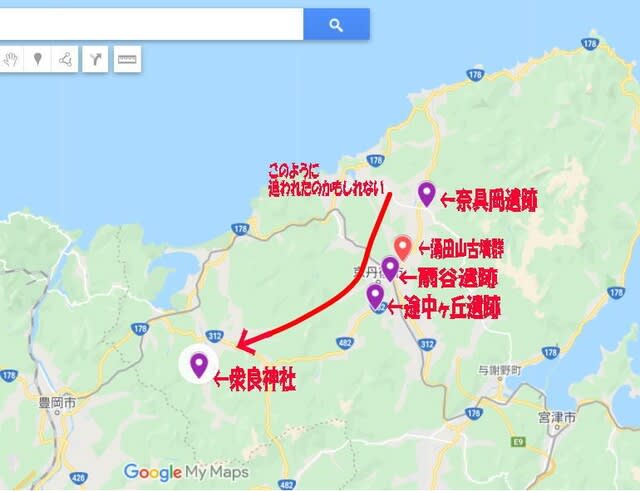

でも、この地は「久我耳三笠」に侵略されるのですよね。

このようだったと推測します

サタヒコの父親の、彦坐王が、久我耳三笠を退治してこの地を元通りにします。

サタヒコがやって来た時には、奈具岡遺跡付近には製鉄や玉つくりなどの技術者が戻っていたのかもしれません。

そう考えると、「八咫鏡」と、「八尺瓊勾玉」は、ここで作られたのかもしれません。

八尺瓊勾玉は奈具神社で、倭姫により阿治佐波毘売(アジサハヒメ)の御霊を移したのでしょう。

その後2年間、籠神社奥宮の眞名井神社に八咫鏡と共に祀られます。

PS 八咫鏡は2年ぐらいですけど、八尺瓊勾玉はもう少し長いかもしれません。