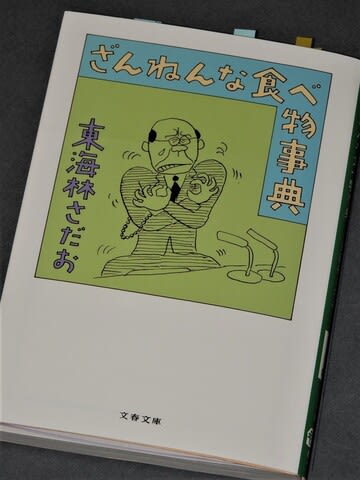

■『残念な食べ物事典』東海林さだお(文春文庫2021年)を読んだ。

カバー折返しに東海林さんのエッセイを収めた文春文庫のリストが載っている。数えると20冊! 東海林さんのエッセイの魅力、それは「目の付けどころ」とその思いもよらない展開だ。この魅力に惹かれもう何年も前から読んでいる(過去ログからピックアップした。過去ログ1 過去ログ2 過去ログ3 過去ログ4)。

おでんの具材で人生を語る、などということを東海林さんは実に見事にやってのける。**様々な問題を内部にかかえていて大変なのだが、じっと耐えている姿が共感を呼ぶ**(181頁)

この具材が何か皆さん分かりますか? 答えは巾着です。確かに大根やハンペンなど他の具材はこんなこと出来ないですね。

「歯はこう磨けば出世できる」このエッセイのサブタイトルは「歯磨きの適正速度を考える」。こんなこと皆さん考えたことありますか? **世界保健機関(WHO)あたりが、「1秒に1ガシが標準速度」というような発表をしてくれればいいが、いまのところそのような動きはない。**(23頁) 筆者注:左右に歯ブラシを一往復させる動きが「1ガシ」と東海林さんは定義している。このエッセイは政治家の歯の磨き方にも話が及ぶ。そして最後には『ゾウの時間ネズミの時間』という本が取り上げられる。1992年、今から30年前に出版され、当時話題になった。ぼくは1993年2月に読んでいる。

『ゾウの時間ネズミの時間』本川達雄(中公新書1992年)

**哺乳類はどの動物でも、一生の間に心臓は二〇億回打つという計算になる。**(6頁) そう、人も心臓の鼓動20億回が寿命だということ。分かりやすいように1分間に鼓動60回、1秒に1回として人の寿命を計算してみる。20億秒は何年か。電卓を叩いで計算すると、63年と半月くらいになる(計算は間違えていないと思う)。もう、ぼくは生物学的な意味での寿命は尽きている。食生活や住環境の向上、医療などによって延命されている身だ・・・。

『残念な食べ物事典』に戻す。「「山田太郎」を糾弾する」は役所や銀行の書類の見本に書かれている名前が「山田太郎」であることが多いことに目を付け、そこから話しを展開していく。こういうのって東海林さんしか書けないだろうなあ・・・。