波多野精一/岩波書店

1943年6月25日初版、1972年8月15日改定初版、1975年5月30日改定第三版。この本は45年ほど前にいつか読んでやろうと購入したもので、本棚の隅にずっと鎮座していた。大学の宗教哲学の教科書でもあった。少し読み始めたこともあったかと思うが、あまりにも哲学的でしかも旧文体、旧仮名遣いで挫折してしまったように思う。ここで突然読み始めたのは他に適当な本が見当たらなかったからである。

「時」は人間の生にとって避けることの出来ない絶対的な有限と認識されるものだが、ここに認識論の限界のようなものがある。この限界を宗教(信仰)的展開によって克服し、永遠性を得ることを試みたのが本書の趣旨と言えるだろう。生の一線を画す「死」というものの認識は、宗教をもってしても簡単に説明し切れるものではないが、過去があり、現在があり、将来があるとしたら、永遠も無いとは言えないだろう。宗教(信仰)は、その永遠の方向を示す道案内としての役割を果たせるものであるという。そして目的達成(永遠に達する)と同時に、この道案内は不要となる。ここに、単なる宗教ではなく、哲学的論理性があるのだが、いかんせんその展開は、著者も述べるように「あらゆる理論的探究の超越」なのであって、現実に生きる主体(自己)にとっては、やはり理解し難いものがある。

本書によれば、現実に生きる主体(自己)はこの現実に踏み止まる限り、生ずるはいつも滅び、来るは常に去る。絶え間なき流動推移、この時間性を克服することはできない。主体は自己の存在を所有はするが、その所有は直ちに喪失であり、いつまでも確保に至らない、のだという。

宗教的な展開で「信ずるものは救われる」などというケチなことは言わないが、凡人にとって、その一歩を踏み出すことは容易なことではない。

自然的生(主体はその都度の現在に生きつつ、その現在がその都度滅びゆくを体験するのみ。死はあらゆる時を包括する現在の消滅を意味する)に甘んじ、これから逃れようとも思わない。逃れることが出来るとも思わないが「生のみを思って死を思わぬ点においては未開人も大思想家スピノザと同じ」と言われてしまっては身の置き所も無い。しかし「死」の認識と「永遠」は深く関わることは解るような気もする。

本書は「人間に対する性善説的な願望」に徹して(人間性を信じて)永遠を解釈したものであるが、著者が洗礼を受けたこととの関係は決して浅くはないだろう。

最新の画像[もっと見る]

-

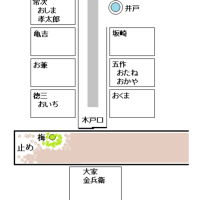

龍天ノ門

3年前

龍天ノ門

3年前

-

アベノマスク

4年前

アベノマスク

4年前

-

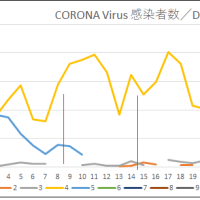

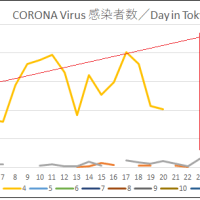

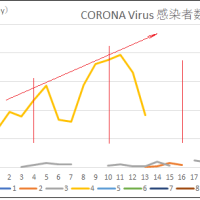

重大局面、今後の予測5

4年前

重大局面、今後の予測5

4年前

-

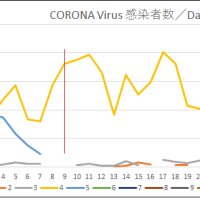

重大局面、今後の予測4

4年前

重大局面、今後の予測4

4年前

-

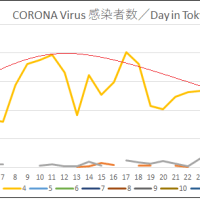

重大局面、今後の予測3

4年前

重大局面、今後の予測3

4年前

-

重大局面、今後の予測2

4年前

重大局面、今後の予測2

4年前

-

重大局面、今後の予測

4年前

重大局面、今後の予測

4年前

-

浅見光彦殺人事件

5年前

浅見光彦殺人事件

5年前

-

Simple

9年前

Simple

9年前

-

貴賓室の怪人

9年前

貴賓室の怪人

9年前