三つの美術館はいずれも2000年に竣工した。

設計を始める、つまり構想、イメージを膨らませ始めたのは石の美術館が1996年、といっても石のルーバーを発見するまでにかなりの時間が掛かっているという。次が広重美術館で1998年、歴史探訪館は翌年で設計に要した時間はいずれも6ヶ月とのことだ。

よく知られ建築界に刺激を与えたのは村野藤吾賞を受賞した「馬頭町広重美術館」だろう。

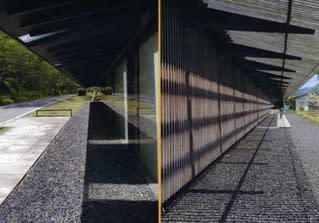

作品集GA ARCHITECT19では1994年以降の自作を「弱い建築」というキイワードで述べているが、2001年に東大を会場として行われた建築学会大会で、この美術館の映像を映しながら隈さんが述べたのは格子の発見だった。

僕の記憶では二重の格子の重なりを映像で映し出しながら京都の町屋に触れ、日本文化を捉えた!と言ったと受け留めた。実はそのときの僕はその論旨に違和感を覚えた。というのは日本人の誰しも持っている潜在意識を顕在化させて発見したと言っていいのかと感じたのだ。同時に京都の連子格子を二重の重なりで言い表してよいのかとも思った。しかしその後の隈さんの作品を見ていくにつけ、これが隈さんの美意識で、映し出された映像自体が作品だったのだと気がつく。写真や映像では建築を捉えられないと石の美術館で述べているが、まさにそういうことなのかもしれない。

訪れてみて感じたことがある。

作品集では設計者の思惑によって伝えたいことだけを切り取る。或いは撮る写真家の想いと設計者のコラボレーション、つまりお互いが刺激を受け合った表現もあるかもしれない。それを受け留める僕たちは、想像力を働かせてイメージを構築する。しかし現実は人里はなれた山里にあると思った建築が開けた街中の一角にあって、街のたたずまいと一緒にしか見ることができなかったりする。だからと言ってその建築が面白くないということではないのだが、広重美術館がそうだった。

歴史探訪館は、御殿山に向かう樹林の濃い歴史探訪散策道に寄り添うように建っている。まず眼に入るのは白漆喰で新しく作った蔵だ。その手前の石の門を通って階段を上ると透明の強化ガラスで仕切られた塀が自然の中にあって館銘が書いてある。その先にこれも真新しい長屋門があり、そこをくぐると正面には何もない。山林を切り開いて眼下に街が望める仕掛けになっている。それには意表を突かれるし同時に仕掛けを作りたいという思いに納得もする。

本館の前室・風除け室には、地元の鳥山和紙が使われ床は白河石、全面に使われたガラスによる外壁は、見事に周辺を写し取って自然と同化していると言って良いかもしれない。でも皮肉っぽくいうと、眼で見るより写真でのほうが設計者の思惑が鮮やかに浮かび上がるのだ。

この建築に対して何故こんないい方をするかというと、まったく論理的ではないが、やりたいことは瞬時に解り、そしてそれは正解だと思うのだが建築として醸成されていないと感じてしまう。しっくりこないのだ。練る時間がなかったのだろうか。建築を創るには溜めておく時間が必要なのだとおもう。

モダニズムは具象を廃し建築を抽象化した。蔵や長屋門は具象だ。中央部のガラスの透明な壁面は外部のランドスケープを写し込んで自然と一体化したが、その抽象性と具象との取り合いが気になる。言葉や理論は大切だがそれがまだちらつくのはどうなのだろう。言いたくはないのだが時間が与えられないのは辛い。さて広重美術館のほうはどうなのだろう。

芦野から20分ほど車に乗ると馬頭につく。大きな駐車場が車で埋まっていて整理員が誘導している。アプローチにも大勢の人がいて賑やかだ。ミュージアムショップにも人が群がっているし、繋がっているレストランも一杯だ。なんだか道の駅のようだ。

地域文化活動の活性化を目標として開館したとリーフレットにも記載してある。この様子を見ると人々に受け入れられ、まさに街づくりに大きな役割を果たしているといえるだろう。

この美術館はこの近くの氏家地域の肥料商、青木藤作が大正から昭和にかけて収集したコレクションの寄贈を町が受けて作られたが、広重の肉筆画が数多く含まれているので「広重」美術館と名づけられた。広重がこの地とまったく縁がないのも一興。

防腐剤と防火剤の技術が木材を充分に耐えさせることを受けて隈さんは大胆に使いこなした。何処か危ういところがまた面白い。弱いというのも悪くない。とは言え本当にこのグレーになった古色的な外部格子と格子で作られた屋根はしぶとく長持ちするのだろうか。

浮世絵に眼のない娘は、食い入るように企画展サントリー美術館収蔵展に見入っている。僕は建築を観にきたが、浮世絵を見たい娘が同行してくれた。娘の好きな春信もある。質の高い展示だが僕の隣のおばちゃんは、暗くて見にくいとぶつぶつ言っている。浮世絵や版画は光に弱くて照度を下げざるを得ないのだが、道の駅に来るように見に来る人がいるのも面白い現象だ。浮世絵は日本人の心に深く刻み込まれている。リピーターも多いのではないだろうか。

人のいなかった芦野の歴史探訪館が少し気になってきた。

僕は建築を見るために訪れたが、展示を観るにつけ歴史の資料館のあり方は難しいと感じる。どこでも過去の遺産展示なってしまい、今・現代との接点が無くなってしまう。

ふと昨年の夏(もう秋になっていたか)訪ねた大阪天神橋六丁目にある「大阪市立住まいのミュージアム」の8階展示室「モダン大阪・パノラマ遊覧」の常設展示を思い出した。

<歴史の移り変わりを見たい>

面白いのは北船場の模型展示だ。

江戸の名残を残す町屋による街並みが「軒切り」という都市計画手法によって建屋を一間切り取って(強制的な壁面後退によって道路を拡げる。凄いことをやったものだ)道を広げた街区と、まだ施行さていない道の真ん中には火の見櫓がある。そうかとかと思うと、商家の店先の畳の部屋に椅子が置かれてオフィスになりかかっているし、街の一角に「生駒ビル」が建っている。

近代化の始まり、この地域に近代建築が建てられ始めた昭和7年(1932年)、その時代を切り取ったのだ。この年とこの場所を選んだ館長をはじめとする担当者は凄い。

でも!僕は親しくなったS副館長に、更に現在、つまり2000年の模型展示をみたいと述べた。そして年毎に更新していくのだ。そうすることによって昭和7年からの70年の軌跡と、僕たちは何をしてきたか、これからどうすればいいのかを考察できるはずだ。そういうことを言われたのは初めてだと、驚いたようだが頷いてもくれたのだ。

その「生駒ビル」がまだ在るという。観たい!

好奇心に駆られて33度c、熱帯の街を荷物を背負ってよろよろと歩き回った。コンクリートの街並みの中に一握りの町屋がひっそりと建っている。そして一休み、怪しげな彫刻の張り付いた「生駒ビル」一階イタリアンレストランで、可愛い娘のお勧めパスタとコーヒーを楽しんだ。

芦野の歴史は興味深い。過去の遺物展示だけでなく、現在に繋がる歴史探訪館にはならないものだろうか。建築を創るということはそういうことではないだろうか。

このあたりは蕎麦の郷。どの店も満席で困った。美味いのを喰いたいので大変だ。天気のいい春の連休、考えることも多かったが楽しい建築巡りだった。時間ができたので神様に出会う益子へ向った。