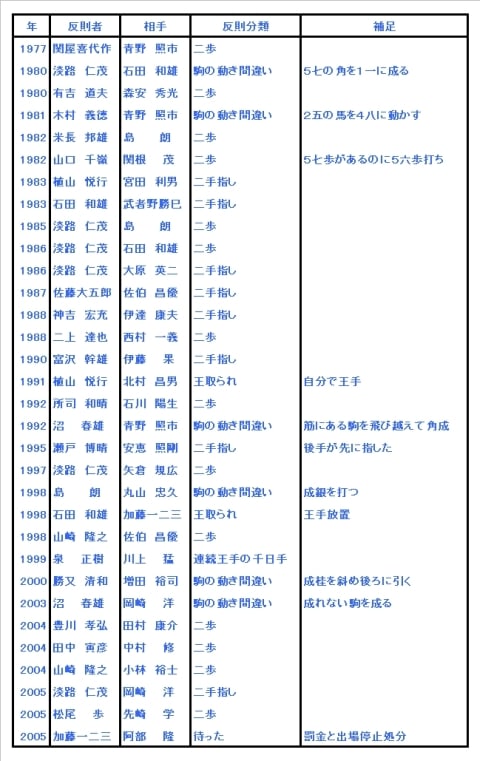

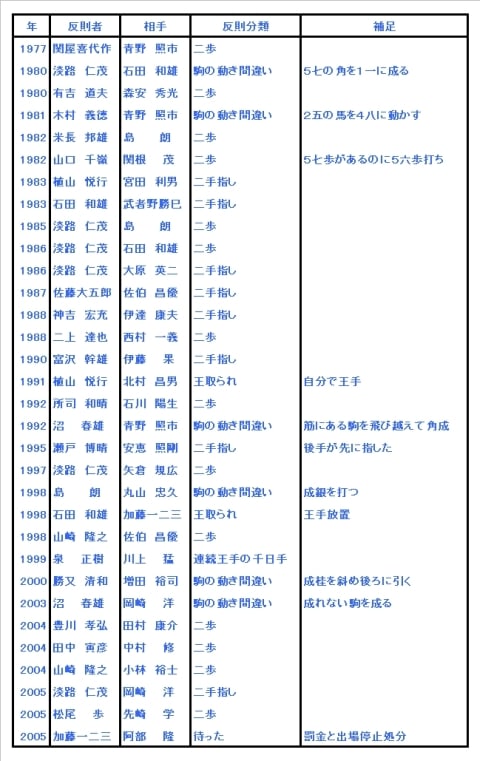

先日、元八段木村義徳氏が将棋博物館長だった事情について検索していたところ、面白い資料を見つけた。「反則負け」の記録集だ。膨大な数の対戦記録の中から調査をされた方には敬意を表したいが、多くの方がこの資料を孫引きされているようで、誰の努力によるのかよくわからない。むしろ、調査結果を引用した方が作者にも本望かな、と勝手に解釈してみる。調査は昨年夏のものだが、その後、テレビ棋戦でも「二歩」が出現。瀬川新四段は逆に「ニ歩」で勝っている。生身の人間同士が指すのだから、この「反則」がなくなることはないだろうと思う。

さて、反則の話の前に、将棋のルールだが、難しいわけではない。1時間あれば、駒を動かせるようになり、とりあえず弱いながら対局できる。そして、ルールと違うことをすると反則となり、公式戦では即座に負けとなる。しかし、ルール上に決まっている反則は実は4種類しかない。

1.二歩の禁

有名な反則。縦の筋に自分の歩が二枚あったらいけない。持駒の歩を打った時のみ発生。

2.打ち歩詰の禁

最後の一手が王様の頭に歩を打って詰めてはならない、というルールである。

3.行き所のない駒の禁

一番奥の列に歩や香や桂を打つとその駒は絶対に動けなくなるわけだ。

4.連続王手の千日手の禁

同じ手順を繰返す千日手は、「指直し」だが、特例として連続王手の千日手は禁止。

それで、この4つの禁をよく考えると、2、3、4番目はプロでは起こりえないと思われるわけだ。ミスの根源はたいてい、「ウッカリ」なのだが、2、3、4はウッカリということが起こらないような部分だからだ。ただし、1の「二歩」はしかたがない。秒読みに追われるとどうしても全体が見えなくなることがある。何手か前に読んだ筋でも輻輳してわけがわからなくなる。また、駒を盤に置いた後、駒から指を離した瞬間に着手完了となるのだが、駒を置いても指が離れていない時や、あるいは置く前に気付いてあぶなく着手中止となることもあるだろう(統計にはあらわれない)。多くは、自陣の方に一枚打ったのを忘れ、相手方の方に二枚目を打ってしまう。そして二歩はだいたい好手なのだ。気分としては、負けているときの二歩は痛くないが、勝っている時の二歩は痛恨だ。

ところが、反則の一覧表を見ると、「二歩」だけが反則ということではない。かなり多いのが「二手指し」。つまり自分の番で一手指した後、相手が考えている時に、また指してしまうわけだ。結構恥ずかしい。さらに、「駒の動き間違い」も多い。その他、反則は多様だ。種類別に考えてみたい。それと、この一覧表にはないものの「秒読み時間切れ」というのもいくつかあるだろうが、それは面白くもなんともない。

反則の解説の前に、よく見ると淡路九段は6回も反則を指している。彼は「長手数の美学」で有名なのだが、一局一局が長手数だから反則の率が高いのか、相手が彼の反則負けを期待して長手数に持ち込んでいるのかよくわからない。反対に、青野九段は相手の反則で3回も勝っているのだが、「反則誘引のこつ」とかあるのだろうかと思っても、「茫洋とした彼の表情」以外には合理的説明が思いつかない。

さて、反則を種類別に見ると、まず「駒の動き間違い」。角の間違いが多い。離れたところに行くのだから乱視の棋士とかに多いかもしれないが1981年の「2五の馬を4八に動かす」というのは、ちょっと違和感がある動きだ。1998年の「成銀を打つ」というのも、ありそうな話だが、普通、駒台の上にきちんと並べておくので、考えにくい。大慌てで裏向きになっていたのを失念したか?2000年の「成桂が斜め後ろに動いた」というのは、最も理解できない反則だが、どう考えても理解できない。

数あるニ歩の中で、極めつけは1982年の「5七に歩がいるのに5六に歩を打つ」。何か重大な考え事をしていたのだろうか。

「連続二手指し」も何度も起きているが、1995年の「後手が先に指した」。状況を思い起こすと、かなり気の毒になるが、二日制のタイトル戦で起こらないことをひたすら祈るしかない。

1999年の連続王手の千日手。好意的に考えると、「千日手は、同一局面が4回出現すると千日手が成立(=王手の連続は負け)なので、とりあえす3回までならいいか、と思って数え間違いした」というのかもしれないが、「プロなのにルールを知らなかったのではなかったか?」との一抹の疑いを感じる。

実際、私も以前、団体戦で、二勝二敗で残った、勝敗を決着する一局で、相手が連続王手をかけてきたことがある。最初の王手では、「変だな」と感じ、二回目になると「ルールを知らないのかな」と確信したのだが、相手に負けを宣告する手順とか、頭を悩ましながら指したことがある。負けを宣告したあと、回数をごまかされないようにするためだ。

一応、4回目の王手がかかった段階で、「これで、千日手ですね?」と疑問形で聞くわけだ。そして相手は、「そう千日手ですね。」と千日手状態であることに同意してしまったわけだ。それからおもむろに、「連続王手の千日手は負けですね」と宣告。ギャラリーが取り囲んでいるので、もう言い訳不能だ。

ところで、反則といえば、なんと行っても「待った!」。2005年に加藤一二三元名人が「待ったの嫌疑」をかけられ、ビデオ判定の結果、次年度の銀河戦出場が禁止された。もちろん犬猿の仲である米長会長が加藤氏の「棋界での影響力を弱体化させよう」としたとの陰謀説もある。当時、加藤氏は朝日新聞の代弁者と見られていたのだが、朝日にとっても、米長会長にとっても、そろそろ彼が邪魔に感じていたはず。私は、2005年6月13日、「「待った大王」処分は陰謀か?」で朝日謀略説を疑ったのだが、実際に、その後、「名人戦横取り」事件が起きてしまった。

2006年9月現在、名人戦の朝日毎日共催案が浮上してきたが、どう考えても棋界ぐるみで毎日が嵌められているとしか思えない。「対等の立場で共催する」ということは、発行部数が半分なのに同額の負担をする、ということだろうと解読できるからだ。

2006年9月現在、名人戦の朝日毎日共催案が浮上してきたが、どう考えても棋界ぐるみで毎日が嵌められているとしか思えない。「対等の立場で共催する」ということは、発行部数が半分なのに同額の負担をする、ということだろうと解読できるからだ。

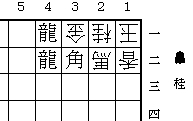

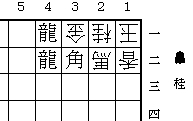

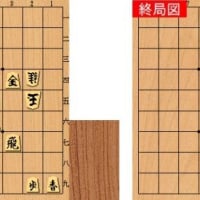

さて、前回の穴熊密集詰将棋は、▲2一金 △同金 ▲同飛成 △同玉 ▲3一金 △同銀 ▲同角成 △同玉 ▲2二金 △同玉 ▲3四桂 △3二玉 ▲4二香成 △2一玉 ▲2二銀まで15手詰。特にコメントはないが、「3手目▲2一飛不成でも詰むから余詰だ」、と言われては困るので、初形の4一飛を4一竜にしておくべきなのだろうか。最後の4手が少しばらける。

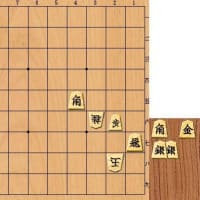

とりあえず、もう一題、穴熊密集詰将棋を出題。前問より短く、少しだけ詰将棋風だ。

とりあえず、もう一題、穴熊密集詰将棋を出題。前問より短く、少しだけ詰将棋風だ。

さて、反則の話の前に、将棋のルールだが、難しいわけではない。1時間あれば、駒を動かせるようになり、とりあえず弱いながら対局できる。そして、ルールと違うことをすると反則となり、公式戦では即座に負けとなる。しかし、ルール上に決まっている反則は実は4種類しかない。

1.二歩の禁

有名な反則。縦の筋に自分の歩が二枚あったらいけない。持駒の歩を打った時のみ発生。

2.打ち歩詰の禁

最後の一手が王様の頭に歩を打って詰めてはならない、というルールである。

3.行き所のない駒の禁

一番奥の列に歩や香や桂を打つとその駒は絶対に動けなくなるわけだ。

4.連続王手の千日手の禁

同じ手順を繰返す千日手は、「指直し」だが、特例として連続王手の千日手は禁止。

それで、この4つの禁をよく考えると、2、3、4番目はプロでは起こりえないと思われるわけだ。ミスの根源はたいてい、「ウッカリ」なのだが、2、3、4はウッカリということが起こらないような部分だからだ。ただし、1の「二歩」はしかたがない。秒読みに追われるとどうしても全体が見えなくなることがある。何手か前に読んだ筋でも輻輳してわけがわからなくなる。また、駒を盤に置いた後、駒から指を離した瞬間に着手完了となるのだが、駒を置いても指が離れていない時や、あるいは置く前に気付いてあぶなく着手中止となることもあるだろう(統計にはあらわれない)。多くは、自陣の方に一枚打ったのを忘れ、相手方の方に二枚目を打ってしまう。そして二歩はだいたい好手なのだ。気分としては、負けているときの二歩は痛くないが、勝っている時の二歩は痛恨だ。

ところが、反則の一覧表を見ると、「二歩」だけが反則ということではない。かなり多いのが「二手指し」。つまり自分の番で一手指した後、相手が考えている時に、また指してしまうわけだ。結構恥ずかしい。さらに、「駒の動き間違い」も多い。その他、反則は多様だ。種類別に考えてみたい。それと、この一覧表にはないものの「秒読み時間切れ」というのもいくつかあるだろうが、それは面白くもなんともない。

反則の解説の前に、よく見ると淡路九段は6回も反則を指している。彼は「長手数の美学」で有名なのだが、一局一局が長手数だから反則の率が高いのか、相手が彼の反則負けを期待して長手数に持ち込んでいるのかよくわからない。反対に、青野九段は相手の反則で3回も勝っているのだが、「反則誘引のこつ」とかあるのだろうかと思っても、「茫洋とした彼の表情」以外には合理的説明が思いつかない。

さて、反則を種類別に見ると、まず「駒の動き間違い」。角の間違いが多い。離れたところに行くのだから乱視の棋士とかに多いかもしれないが1981年の「2五の馬を4八に動かす」というのは、ちょっと違和感がある動きだ。1998年の「成銀を打つ」というのも、ありそうな話だが、普通、駒台の上にきちんと並べておくので、考えにくい。大慌てで裏向きになっていたのを失念したか?2000年の「成桂が斜め後ろに動いた」というのは、最も理解できない反則だが、どう考えても理解できない。

数あるニ歩の中で、極めつけは1982年の「5七に歩がいるのに5六に歩を打つ」。何か重大な考え事をしていたのだろうか。

「連続二手指し」も何度も起きているが、1995年の「後手が先に指した」。状況を思い起こすと、かなり気の毒になるが、二日制のタイトル戦で起こらないことをひたすら祈るしかない。

1999年の連続王手の千日手。好意的に考えると、「千日手は、同一局面が4回出現すると千日手が成立(=王手の連続は負け)なので、とりあえす3回までならいいか、と思って数え間違いした」というのかもしれないが、「プロなのにルールを知らなかったのではなかったか?」との一抹の疑いを感じる。

実際、私も以前、団体戦で、二勝二敗で残った、勝敗を決着する一局で、相手が連続王手をかけてきたことがある。最初の王手では、「変だな」と感じ、二回目になると「ルールを知らないのかな」と確信したのだが、相手に負けを宣告する手順とか、頭を悩ましながら指したことがある。負けを宣告したあと、回数をごまかされないようにするためだ。

一応、4回目の王手がかかった段階で、「これで、千日手ですね?」と疑問形で聞くわけだ。そして相手は、「そう千日手ですね。」と千日手状態であることに同意してしまったわけだ。それからおもむろに、「連続王手の千日手は負けですね」と宣告。ギャラリーが取り囲んでいるので、もう言い訳不能だ。

ところで、反則といえば、なんと行っても「待った!」。2005年に加藤一二三元名人が「待ったの嫌疑」をかけられ、ビデオ判定の結果、次年度の銀河戦出場が禁止された。もちろん犬猿の仲である米長会長が加藤氏の「棋界での影響力を弱体化させよう」としたとの陰謀説もある。当時、加藤氏は朝日新聞の代弁者と見られていたのだが、朝日にとっても、米長会長にとっても、そろそろ彼が邪魔に感じていたはず。私は、2005年6月13日、「「待った大王」処分は陰謀か?」で朝日謀略説を疑ったのだが、実際に、その後、「名人戦横取り」事件が起きてしまった。

2006年9月現在、名人戦の朝日毎日共催案が浮上してきたが、どう考えても棋界ぐるみで毎日が嵌められているとしか思えない。「対等の立場で共催する」ということは、発行部数が半分なのに同額の負担をする、ということだろうと解読できるからだ。

2006年9月現在、名人戦の朝日毎日共催案が浮上してきたが、どう考えても棋界ぐるみで毎日が嵌められているとしか思えない。「対等の立場で共催する」ということは、発行部数が半分なのに同額の負担をする、ということだろうと解読できるからだ。さて、前回の穴熊密集詰将棋は、▲2一金 △同金 ▲同飛成 △同玉 ▲3一金 △同銀 ▲同角成 △同玉 ▲2二金 △同玉 ▲3四桂 △3二玉 ▲4二香成 △2一玉 ▲2二銀まで15手詰。特にコメントはないが、「3手目▲2一飛不成でも詰むから余詰だ」、と言われては困るので、初形の4一飛を4一竜にしておくべきなのだろうか。最後の4手が少しばらける。

とりあえず、もう一題、穴熊密集詰将棋を出題。前問より短く、少しだけ詰将棋風だ。

とりあえず、もう一題、穴熊密集詰将棋を出題。前問より短く、少しだけ詰将棋風だ。

http://www.geocities.jp/shogi_zanmai/etc/hansoku.html

から採られたものだと思います(他に同じことをした方がいるかもしれませんけども)。おおもとの出典は、上記ページ最下段に記されているとおり、NHKの番組中の反則を特集したコーナーで、さらに日本将棋連盟のサイトの対局記録を参照して作成者の@Takaさんの手で最近の反則を付け加えられたものとなっています。

日本将棋連盟のサイトに反則の記録が付けられる以前(2002年度以前?)については、上記で列挙された反則は一部にすぎず、書かれていない反則も数多くあるようです。

ありがとうございます。

さっそく、@Takeさんの掲示板に「通報?」しておきました。