11月18日に開催された、伊奈川さんの女流棋士誕生パーティに出席したところ、以前、微かに面識のある(つまり対局したことがある)蛸島さんと雑談。当然ながら、先方は私のことなど失念していたが、当時の状況のいくばくかを再現して話を繋げたところ、ピンクのラインの入った名刺までいただいた。さらにお話を頂いたのだが、「女流棋士会の”相談役”という肩書きですが、まだ大いに活動していますから」という意味の発言を、”現役棋士としてまだ引退していない”という意にのみ理解してしまったのだが、後で考えると、どうも、それ以上の意味だった。

12月1日の女流棋士総会で、中井女流六段(元名人)、藤森女流会長、そして蛸島さん(元名人)を中心に、男性だけに正会員(社員)が限定されている社団法人日本将棋連盟から、分離独立を目指す、という決議がなされる。毎日新聞よると・・

数年前から、この問題では女流棋士側と将棋連盟側が協議を続けていたはずだったが、俗に言えば、「持ちつ持たれつの関係」から相互に少しずつ不信感が募ってきて、ついに協議離婚に至ったということなのだろうか。日本将棋連盟という社団法人は男性現役棋士(約150人)と男性退役棋士(約50人)からなり、さらに若干の職員と東西二ヶ所にビルを持つ。かたや、女流棋士は、連盟から「女流棋士」の肩書きはもらっていても、社員資格はないため、要はフリーターということ。国民年金と国民健康保険に加入している。そして、活動は将棋連盟が窓口になっているという中途半端状態に長くある。

さらに明らかになったのは、女流のタイトル戦の収入が全部で年間7000万円しかなく、うち2000万円が経費に消え、残り5000万円を50人で割る。つまり平均年収100万円ということ。そして、あちこちのパーティとかゲストとか謝礼金とかを独自に開発して積み上げていくしかないというような収入状況になっているわけだ。途中で退会する女流が多いのも頷ける。

となれば、なんとか独自活動で収入アップをはかるしかないのだろうが、そうなると将棋連盟とのスポンサー争奪争いが始まるのは、目に見えてしまうわけだ。無名男性棋士の棋譜など紙面に載せるより、有名女流棋士の棋譜の方がいいに決まっている。そして、今のところ、割安だ。将棋連盟が名人戦問題で苦闘中にことを起こすというのは、絶好の機会には違いない。

ところが・・

男性棋士の方も名人戦問題では亀裂が入ってしまったように、女流棋士の間でも意見が二つの方向に分かれているような噂を耳にするわけだ。もちろん詳しくはわからない。女性専用車両の中で何が起きているかを車窓の外側からのぞくようなものだからなのだが、勝手な想像を入れると、一つの考え方は、「収入アップと富の再配分による棋士収入の安定化」という方向で、もう一つの考え方は、「収入アップは当然だが、収入に個人差があってもしょうがないので、プロゴルファーのような組織」という方向ではないだろうか(あくまでも想像。まさか、「女流はショーと割り切って、・・」というような意見はないと思うし)。そして、誰がどういう考え方なのかというのはよくわからない。

しかし、見方を変えれば、これは男性棋士の間でも古くからある対立で、「棋士の収入の安定」という平等主義と「弱いものは去れ」という実力主義の差ではないか、とも思ってしまう(どちらの主張にも理はある)。

それなら、男・女という枠組みではなく、「平等主義の法人」と「実力主義の法人」との二分割にしてしまえばいいような気もするが、まあ、これぞ机上の空論ということになるのだろうし、なんとなく「平等主義法人」には弱い男性プロと強い女性プロ、「実力主義法人」には強い男性プロと弱い女性プロみたいな組み合わせになってしまうような感じがするのだが、奇妙なことに棋界カップルの大半はこの妙な組み合わせになっているような気もする。

いずれにしても、この問題もまた、2007年の波乱が予想されるのである。

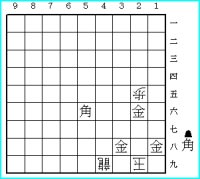

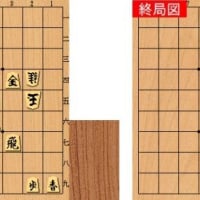

さて、前々週の詰物の解答。

さて、前々週の詰物の解答。

▲1九金 △同玉 ▲3七角 △2八香 ▲同角 △1八玉 ▲1九香 △同竜 ▲4五角 △2九玉 ▲3九金まで11手詰。

玉方の4九竜の威力が強烈で、普通なら、この竜をかわすか、取ってしまうというのが筋だが、本局は竜と玉と一緒にまとめて雪隠詰めにしようということ。そして4手目に突然に合駒問題が出現。人に嫌がられる典型は、「双玉、入玉、合駒選択」だろうが、内、二つが登場。合駒を打たないで玉が逃げると、どこに逃げても攻め方の3八金が二回動いて詰みになる。玉方の最長の粘りは香打ちだが、この香を使って玉竜一括に詰めてしまう。この合駒のところで、桂合、または歩合で詰まないではないか、と思われる方は、もう一度将棋のルールブックを読み直す必要があるだろう。

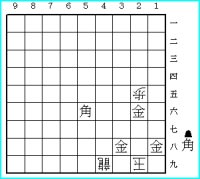

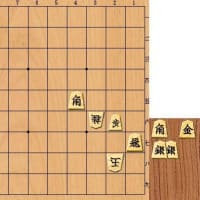

今週の問題は、双玉+初形逆王手。糸口を見つけると簡単。右端の玉と左側の仕掛けの関係はいずれわかることになるが・・意外な収束が!

今週の問題は、双玉+初形逆王手。糸口を見つけると簡単。右端の玉と左側の仕掛けの関係はいずれわかることになるが・・意外な収束が!

いつものように、コメント欄に最終手と手数と酷評いただければ、正誤判断。

12月1日の女流棋士総会で、中井女流六段(元名人)、藤森女流会長、そして蛸島さん(元名人)を中心に、男性だけに正会員(社員)が限定されている社団法人日本将棋連盟から、分離独立を目指す、という決議がなされる。毎日新聞よると・・

将棋:女流棋士会が将棋連盟から独立、新法人設立目指す

将棋の女流棋士会(藤森奈津子会長、53人)が1日、東京都内で臨時総会を開き、日本将棋連盟(米長邦雄会長)から独立する方針を決めた。今後、連盟の理事会と協議したうえで、新法人の設立を目指す。

総会では、「女流将棋協会(仮称)の法人格取得のための設立準備委員会設置」についての投票を行い、賛成多数(賛成44、反対1、棄権8)で設置を決めた。総会終了後、藤森会長らが「独立に向けた協議の場を設けてほしい」との申し入れ書を理事会に提出。西村一義専務理事が「誠意を持って対応したい」とのコメントを出した。

女流棋士会は既存の女流棋戦の独自運営や新たなイベント展開、ファンクラブの設立などを計画。財政基盤の確立やファン拡大をはかるという。

設立準備委員長に選ばれた中井広恵女流六段は「連盟に育ててもらった気持ちは強く持っています。過去を振り返らずに、新しい指し手を考えていきたい」と語った。

連盟は1974年、女流名人位戦の創設とともに6人を女流棋士と認めた。1984年、養成機関の女流育成会が発足。現役の女流棋士は現在、50人となっている。公式棋戦は女流名人位戦、女流王将戦など六つあり、そのうち四つがタイトル戦。一方、棋士の養成機関の奨励会に入った女性は、これまで12人。10人は退会し、今は2人が挑戦している。

連盟は原則的に奨励会の規定をクリアした棋士を正会員としており、女流棋士は別扱い。立場はあいまいで、正会員の男性棋士と違って定期的な収入もなく、「独立して再出発すべきだ」という声が高まっていた。(毎日新聞 2006年12月2日 東京朝刊)

数年前から、この問題では女流棋士側と将棋連盟側が協議を続けていたはずだったが、俗に言えば、「持ちつ持たれつの関係」から相互に少しずつ不信感が募ってきて、ついに協議離婚に至ったということなのだろうか。日本将棋連盟という社団法人は男性現役棋士(約150人)と男性退役棋士(約50人)からなり、さらに若干の職員と東西二ヶ所にビルを持つ。かたや、女流棋士は、連盟から「女流棋士」の肩書きはもらっていても、社員資格はないため、要はフリーターということ。国民年金と国民健康保険に加入している。そして、活動は将棋連盟が窓口になっているという中途半端状態に長くある。

さらに明らかになったのは、女流のタイトル戦の収入が全部で年間7000万円しかなく、うち2000万円が経費に消え、残り5000万円を50人で割る。つまり平均年収100万円ということ。そして、あちこちのパーティとかゲストとか謝礼金とかを独自に開発して積み上げていくしかないというような収入状況になっているわけだ。途中で退会する女流が多いのも頷ける。

となれば、なんとか独自活動で収入アップをはかるしかないのだろうが、そうなると将棋連盟とのスポンサー争奪争いが始まるのは、目に見えてしまうわけだ。無名男性棋士の棋譜など紙面に載せるより、有名女流棋士の棋譜の方がいいに決まっている。そして、今のところ、割安だ。将棋連盟が名人戦問題で苦闘中にことを起こすというのは、絶好の機会には違いない。

ところが・・

男性棋士の方も名人戦問題では亀裂が入ってしまったように、女流棋士の間でも意見が二つの方向に分かれているような噂を耳にするわけだ。もちろん詳しくはわからない。女性専用車両の中で何が起きているかを車窓の外側からのぞくようなものだからなのだが、勝手な想像を入れると、一つの考え方は、「収入アップと富の再配分による棋士収入の安定化」という方向で、もう一つの考え方は、「収入アップは当然だが、収入に個人差があってもしょうがないので、プロゴルファーのような組織」という方向ではないだろうか(あくまでも想像。まさか、「女流はショーと割り切って、・・」というような意見はないと思うし)。そして、誰がどういう考え方なのかというのはよくわからない。

しかし、見方を変えれば、これは男性棋士の間でも古くからある対立で、「棋士の収入の安定」という平等主義と「弱いものは去れ」という実力主義の差ではないか、とも思ってしまう(どちらの主張にも理はある)。

それなら、男・女という枠組みではなく、「平等主義の法人」と「実力主義の法人」との二分割にしてしまえばいいような気もするが、まあ、これぞ机上の空論ということになるのだろうし、なんとなく「平等主義法人」には弱い男性プロと強い女性プロ、「実力主義法人」には強い男性プロと弱い女性プロみたいな組み合わせになってしまうような感じがするのだが、奇妙なことに棋界カップルの大半はこの妙な組み合わせになっているような気もする。

いずれにしても、この問題もまた、2007年の波乱が予想されるのである。

さて、前々週の詰物の解答。

さて、前々週の詰物の解答。▲1九金 △同玉 ▲3七角 △2八香 ▲同角 △1八玉 ▲1九香 △同竜 ▲4五角 △2九玉 ▲3九金まで11手詰。

玉方の4九竜の威力が強烈で、普通なら、この竜をかわすか、取ってしまうというのが筋だが、本局は竜と玉と一緒にまとめて雪隠詰めにしようということ。そして4手目に突然に合駒問題が出現。人に嫌がられる典型は、「双玉、入玉、合駒選択」だろうが、内、二つが登場。合駒を打たないで玉が逃げると、どこに逃げても攻め方の3八金が二回動いて詰みになる。玉方の最長の粘りは香打ちだが、この香を使って玉竜一括に詰めてしまう。この合駒のところで、桂合、または歩合で詰まないではないか、と思われる方は、もう一度将棋のルールブックを読み直す必要があるだろう。

今週の問題は、双玉+初形逆王手。糸口を見つけると簡単。右端の玉と左側の仕掛けの関係はいずれわかることになるが・・意外な収束が!

今週の問題は、双玉+初形逆王手。糸口を見つけると簡単。右端の玉と左側の仕掛けの関係はいずれわかることになるが・・意外な収束が!いつものように、コメント欄に最終手と手数と酷評いただければ、正誤判断。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます