将棋ペン倶楽部誌2016年春号には気になる記事が二つあって、一つは「米長哲学」のこと。そしてもう一つが助言者惨殺事件についてだが、そちらの方から。書き写すのではなく、書かれている事実を補足分析。

まず、問題の将棋がいつ指されたかというと、文化14年12月20日。年も暮れである。グレゴリオ暦だと1818年1月28日ということになる。伊能忠敬が亡くなった年であり、カール・マルクスとエミリー・ブロンテが生まれた年。米国合衆国の国旗の星の数が15から21に増えた年だ。

事件は越後新発田藩で起こる。滝沢休右衛門という八石取りの下級武士が、将棋の会の対局で優勢ながら相手の武士(氏名不詳)の粘りに手を焼いていた。「休」などという文字を選ぶとは武士とはいえ平和ボケとしか言えない。マルクスが生まれ、米国が膨張中というのにだ。

その時、相手側に有利な助言を思わずもらした男がいた。久米弥五兵衛。二百五十石取り。石高(つまり月給)は30倍だ。

そして勝負は、その助言の効果があって、休右衛門の逆転負け。うかつにも終局まで近くにいた弥五兵衛と言い争いになり、ついに腰の危険物を振り回してしまい、斬り殺してしまった。

そして全国逃走を開始する。残された久米弥五兵衛の二人の息子はまだ幼少だったため、敵討の旅に出るには、さらに長い年月が必要だった。

その結果、敵討が実行されたのは41年後と言われている。歴史上二番目に長い期間であり、1858年ということになる。すでに幕末の動乱が始まっていた。場所は石巻の祝田浜。現地には碑があるそうだ。大震災でも流されず残ったようだ。休右衛門、享年81歳。敵討が禁止になるのは1873年。

やはり、助言ごときで人を斬るのは、無法とされるのだろう。下級武士の怨念が爆発したのかもしれない。同情したくなる。封建社会ってそういうものだ。

そのうち、石巻に旅行に行こうかと思っているので、はずせない場所だ。

さて、3月12日出題作の解答。

強引な捨て駒で打開。

動く将棋盤はこちら。

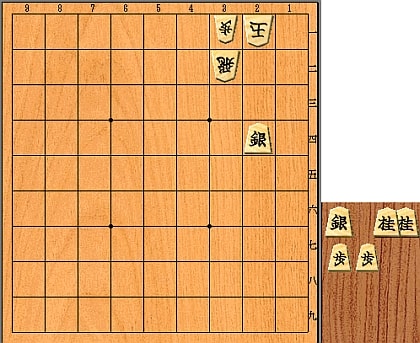

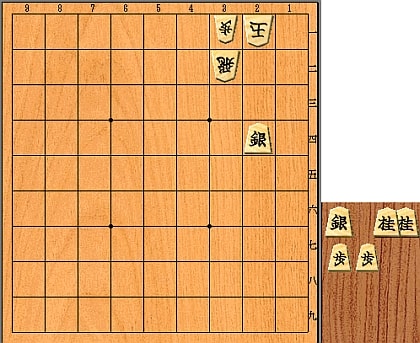

本日の問題。

少しずつ手分かれがある。実戦なら無駄っぽい手がある。

わかったと思われた方はコメント欄に最終手と総手数と酷評を記していただければ、正誤判断。

まず、問題の将棋がいつ指されたかというと、文化14年12月20日。年も暮れである。グレゴリオ暦だと1818年1月28日ということになる。伊能忠敬が亡くなった年であり、カール・マルクスとエミリー・ブロンテが生まれた年。米国合衆国の国旗の星の数が15から21に増えた年だ。

事件は越後新発田藩で起こる。滝沢休右衛門という八石取りの下級武士が、将棋の会の対局で優勢ながら相手の武士(氏名不詳)の粘りに手を焼いていた。「休」などという文字を選ぶとは武士とはいえ平和ボケとしか言えない。マルクスが生まれ、米国が膨張中というのにだ。

その時、相手側に有利な助言を思わずもらした男がいた。久米弥五兵衛。二百五十石取り。石高(つまり月給)は30倍だ。

そして勝負は、その助言の効果があって、休右衛門の逆転負け。うかつにも終局まで近くにいた弥五兵衛と言い争いになり、ついに腰の危険物を振り回してしまい、斬り殺してしまった。

そして全国逃走を開始する。残された久米弥五兵衛の二人の息子はまだ幼少だったため、敵討の旅に出るには、さらに長い年月が必要だった。

その結果、敵討が実行されたのは41年後と言われている。歴史上二番目に長い期間であり、1858年ということになる。すでに幕末の動乱が始まっていた。場所は石巻の祝田浜。現地には碑があるそうだ。大震災でも流されず残ったようだ。休右衛門、享年81歳。敵討が禁止になるのは1873年。

やはり、助言ごときで人を斬るのは、無法とされるのだろう。下級武士の怨念が爆発したのかもしれない。同情したくなる。封建社会ってそういうものだ。

そのうち、石巻に旅行に行こうかと思っているので、はずせない場所だ。

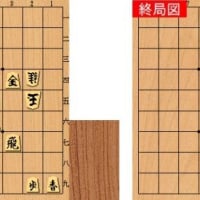

さて、3月12日出題作の解答。

強引な捨て駒で打開。

動く将棋盤はこちら。

本日の問題。

少しずつ手分かれがある。実戦なら無駄っぽい手がある。

わかったと思われた方はコメント欄に最終手と総手数と酷評を記していただければ、正誤判断。

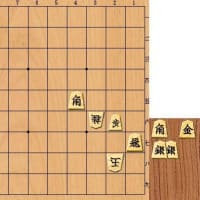

取れる駒一呼吸置き桂の打ち変え面白い。

正解です、打ちかえですね。