名人戦の話の前に、昨年度の将棋大賞。

最優秀棋士賞に羽生二冠、優秀棋士賞に佐藤二冠、敢闘賞に深浦八段、新人賞に村山五段。そして本ブログでも触れた故真部一男九段に東京記者会賞が受賞したのに加え、真部・豊島戦で盤面に現れなかった投了後の次の一手「△4二角」に升田幸三特別賞が贈られた。盤上に現れなかった手が受賞するとは故人の人徳ということだろう。

ところが、本来、この将棋大賞に名前を連ねなければならない二人がいるはずだ。一人は18世名人の資格を得た森内名人。もう一人は、孤高の竜王位を守り続ける渡辺竜王。将棋界の二大タイトル保持者。獲得賞金額も多い。よく言われているが、タイトル防衛戦以外での「手抜き疑惑」というわけだ。

今までの獲得タイトル数は森内名人は8、うち5回が名人。渡辺竜王は4回ですべて竜王。羽生二冠は68、中原氏は64、谷川九段は27、佐藤二冠は12である。

一方で、羽生将棋を研究している棋士は多いというか全員かもしれないが、森内将棋を研究するのは、なかなか難しいところがある。相手の手に合わせて、受け続けてチャンスを待つ棋風だからだ。羽生×森内戦は多くの場合、羽生攻勢、森内守勢という展開になり、そのまま攻め勝つか、緻密に受け続けた森内名人がひっくり返すか、という展開になる。

そういう意味で、今回の名人戦第一局(クリック)で後手番の羽生二冠の戦法は「森内名人に攻めさせる」という、ある意味で趣向だったような気がする。おそらく、七番勝負の後ろの方に照準を合わせていて、シリーズ前半は森内名人のペースを作らせないというところに主眼があるのではないだろうか。

ところが、実際に先手番の森内名人が思いがけず、好調に攻め始めてきたので、羽生側からエイッと飛角交換して一気に決めにいって失敗。飛角交換がいけないのか、その後の一気の攻めがいけないのかはっきりしない。羽生二冠は「飛角交換がいけなかった」との談だが、本音はよくわからない。別のところで、飛角交換はほぼ同等だ、と言っている。

そして第二局(クリック)は終始、先手の羽生二冠が攻勢を保ち、反撃の糸口も与えずに攻め勝っている。どうも、今年のシリーズは、先手が攻め、後手が受けるというのがペースになっていき、第五戦の森内先手番のあたりが最初のヤマになるのではないだろうか。

ところで、第二局の67手目に先手羽生により、▲1八角と自陣角が打たれた。古来、ここに角を打つのを天野角ともいい、幕末の棋聖、天野宗歩がここに妙角を放ったことに由来するのだが、その有名な局面と今回の羽生角を比べてみたらどうだろうか。

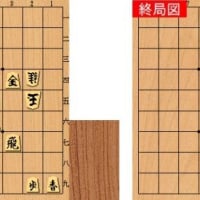

御城将棋は1856年というのは、日米和親条約(1854年)と日米修好通商条約(1858年)の間である。天下物騒の時代である。天野角は終局まで(クリック)、この角がはたらき続け、敵玉の死命を制したのに対し、羽生角は、鮮やかに登場したと思えば、予めプリセットされていたかのように盤上から消えていく。これが、江戸と現代の思想の差なのだろうか。

さて、4月12日の出題の解。

▲2七角 △同と ▲同銀 △1五玉 ▲1六歩 △同桂 ▲1四飛 △2五玉 ▲3六銀まで9手詰

ちょっとわざとらしい点が、嫌。

短編で大駒を活用しないと、地味系に陥ってしまう。

少し異なるが、同趣向の動く図はこちら。

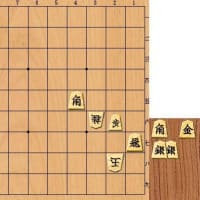

さて、今週の問題。手の流れに注意すること。王手を続ければ、それだけで解ける可能性は50%くらいか。

わかったと思われた方は、コメント欄に、最終手と手数をいただければ正誤判断。

最優秀棋士賞に羽生二冠、優秀棋士賞に佐藤二冠、敢闘賞に深浦八段、新人賞に村山五段。そして本ブログでも触れた故真部一男九段に東京記者会賞が受賞したのに加え、真部・豊島戦で盤面に現れなかった投了後の次の一手「△4二角」に升田幸三特別賞が贈られた。盤上に現れなかった手が受賞するとは故人の人徳ということだろう。

ところが、本来、この将棋大賞に名前を連ねなければならない二人がいるはずだ。一人は18世名人の資格を得た森内名人。もう一人は、孤高の竜王位を守り続ける渡辺竜王。将棋界の二大タイトル保持者。獲得賞金額も多い。よく言われているが、タイトル防衛戦以外での「手抜き疑惑」というわけだ。

今までの獲得タイトル数は森内名人は8、うち5回が名人。渡辺竜王は4回ですべて竜王。羽生二冠は68、中原氏は64、谷川九段は27、佐藤二冠は12である。

一方で、羽生将棋を研究している棋士は多いというか全員かもしれないが、森内将棋を研究するのは、なかなか難しいところがある。相手の手に合わせて、受け続けてチャンスを待つ棋風だからだ。羽生×森内戦は多くの場合、羽生攻勢、森内守勢という展開になり、そのまま攻め勝つか、緻密に受け続けた森内名人がひっくり返すか、という展開になる。

そういう意味で、今回の名人戦第一局(クリック)で後手番の羽生二冠の戦法は「森内名人に攻めさせる」という、ある意味で趣向だったような気がする。おそらく、七番勝負の後ろの方に照準を合わせていて、シリーズ前半は森内名人のペースを作らせないというところに主眼があるのではないだろうか。

ところが、実際に先手番の森内名人が思いがけず、好調に攻め始めてきたので、羽生側からエイッと飛角交換して一気に決めにいって失敗。飛角交換がいけないのか、その後の一気の攻めがいけないのかはっきりしない。羽生二冠は「飛角交換がいけなかった」との談だが、本音はよくわからない。別のところで、飛角交換はほぼ同等だ、と言っている。

そして第二局(クリック)は終始、先手の羽生二冠が攻勢を保ち、反撃の糸口も与えずに攻め勝っている。どうも、今年のシリーズは、先手が攻め、後手が受けるというのがペースになっていき、第五戦の森内先手番のあたりが最初のヤマになるのではないだろうか。

ところで、第二局の67手目に先手羽生により、▲1八角と自陣角が打たれた。古来、ここに角を打つのを天野角ともいい、幕末の棋聖、天野宗歩がここに妙角を放ったことに由来するのだが、その有名な局面と今回の羽生角を比べてみたらどうだろうか。

御城将棋は1856年というのは、日米和親条約(1854年)と日米修好通商条約(1858年)の間である。天下物騒の時代である。天野角は終局まで(クリック)、この角がはたらき続け、敵玉の死命を制したのに対し、羽生角は、鮮やかに登場したと思えば、予めプリセットされていたかのように盤上から消えていく。これが、江戸と現代の思想の差なのだろうか。

さて、4月12日の出題の解。

▲2七角 △同と ▲同銀 △1五玉 ▲1六歩 △同桂 ▲1四飛 △2五玉 ▲3六銀まで9手詰

ちょっとわざとらしい点が、嫌。

短編で大駒を活用しないと、地味系に陥ってしまう。

少し異なるが、同趣向の動く図はこちら。

さて、今週の問題。手の流れに注意すること。王手を続ければ、それだけで解ける可能性は50%くらいか。

わかったと思われた方は、コメント欄に、最終手と手数をいただければ正誤判断。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます