将棋ペン倶楽部2015年秋号を読んでいて、メイン記事ではないが、注目すべき推論が書かれていた。前田知弘氏による『妄想の将棋事始め』の中に、昔は駒を立てていたことがあったという記録を考えると、チェスのように立ち駒だっただろうとする説である。

ただ、氏の推論では、チェスのような立ち駒は、素材が石や木材にしろ高価になるため、海外からは僧侶や船乗りが持ち込んだとしても、日本国内で庶民のゲームとして普及する間に、平らな板状の駒になったのではないかということだ。

私の推測はもっと簡単で、日本は他国と違って、海外が遠かった多くの僧侶や商人が亡くなったはずだ。それは海が荒れるからだ。ここから単刀直入に結論に行くのだが、揺れる船中では立ち駒では指せないわけだ。ゆらゆらバタバタとなる。それで、最初から平面駒が使われ、そちらの方が指しやすいことに気付く。もちろん一部の立ち駒は日本にもたらされたが、主流にならず、なくなってしまう。

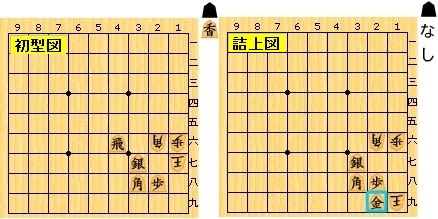

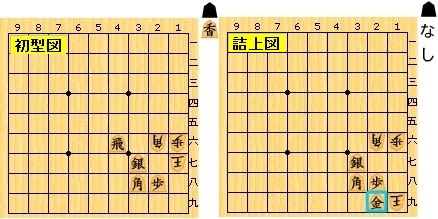

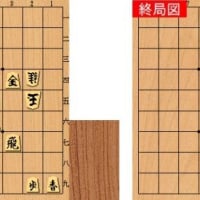

さて、9月8日出題作の解答。

まで13手詰。

合駒探し問題は、一題で何題分も楽しめるのだが、なぜか嫌がられるものだ。

動く将棋盤はこちら。

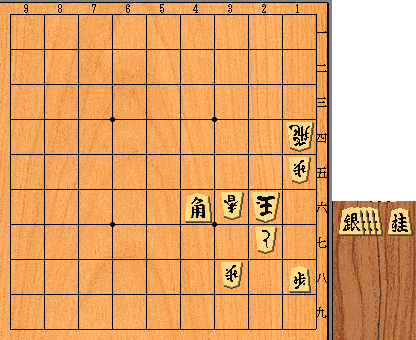

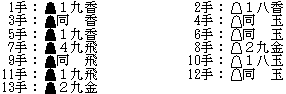

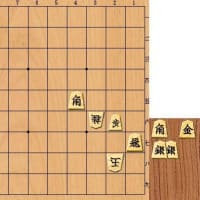

本日の問題。

ちょっと駒数が多過ぎるような気がするが、狙いは単純。

わかったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数と酷評を記していただければ、正誤判断。

ただ、氏の推論では、チェスのような立ち駒は、素材が石や木材にしろ高価になるため、海外からは僧侶や船乗りが持ち込んだとしても、日本国内で庶民のゲームとして普及する間に、平らな板状の駒になったのではないかということだ。

私の推測はもっと簡単で、日本は他国と違って、海外が遠かった多くの僧侶や商人が亡くなったはずだ。それは海が荒れるからだ。ここから単刀直入に結論に行くのだが、揺れる船中では立ち駒では指せないわけだ。ゆらゆらバタバタとなる。それで、最初から平面駒が使われ、そちらの方が指しやすいことに気付く。もちろん一部の立ち駒は日本にもたらされたが、主流にならず、なくなってしまう。

さて、9月8日出題作の解答。

まで13手詰。

合駒探し問題は、一題で何題分も楽しめるのだが、なぜか嫌がられるものだ。

動く将棋盤はこちら。

本日の問題。

ちょっと駒数が多過ぎるような気がするが、狙いは単純。

わかったと思われた方は、コメント欄に最終手と総手数と酷評を記していただければ、正誤判断。

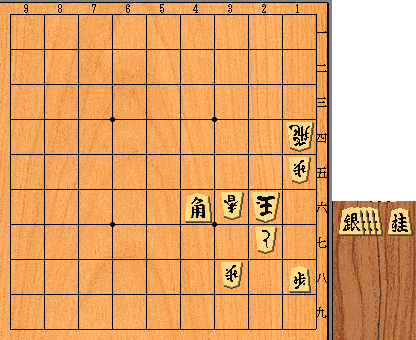

銀の動き面白い。

正解です。