今日も、

粋(いき)にこだわって“粋”について考えてみた。

知人や友人に粋の意味(イメージ)を求めた所、

イメージされる“粋”の用途は多様であり、

“いきな振舞、いきな言葉、いきな服装、いきな部屋、

いきな小道具(日用品)、いきな色、いきなデザイン(意匠)”

普段の暮らしから連想される“粋”の共通したイメージとして、

粋(いき)=くどくなく、あっさりとした行動や品物。

と感じる。

粋(いき)の反対語(対義語)に野暮(やぼ)がある。

粋と野暮が一般生活で使用される例として、

・粋 =垢(あか)抜け、遊び慣れ、後を引かない、江戸っ子気質。

・野暮=真面目、融通が利かない、我を通す、無理を吹っかける。

・野暮ったい=場を弁えない、田舎っぽい、スッキリとしない。

等と解説できる。

“粋=いき”の意味に含まれる“遊び慣れ”は、

<遊里・遊興に精通>していることとされ、

遊郭(廓)が存在した時代の庶民と遊女との関係を表わしている。

現代社会での生活で遊郭(ゆうかく)について知ることは難いが、

噺家:古今亭志ん生さんの速記本に、

遊里での男性の心得に通じる一説が紹介されている。

『落語:おせつ徳三郎』から、

「入山形に二つ星(最高級)の花魁(おいらん)を買うには、

芸者から幇間(たいこ)にまで気兼ねをし随分と無駄な金を使って通い続け、

いざとなったら向こうを向かれても喧嘩にならない。」

つまり、

「我が身のできる限りを遊女に尽くしても必ずしも遊女が振り向くわけではなく、

振り向かない遊女の心を怨んで喧嘩などしない粋(いき)。」

となるのだろう。

「いき」の構造を著した九鬼周造さんが述べる

“諦め=独断的な執着から離れた瀟洒として未練のない恬淡無碍の心”

に通じる一例として貴重な噺(はなし)だと感じる。

~恬淡無碍(てんたんむげ)=あっさりとして欲がなく妨げのないこと。

林家正蔵さんの『火事息子』の枕(まくら=本題に入る前の話題やつかみ)に、

「江戸の世の火消しというものは火がでると真っ先に駆けつけるのが粋な者。

ただしそれが遊郭となると話は別で町火消しは燃えるままに観ていたそうです。

火事で(遊女達の)仕事ができなければその間だけでも身体が休まるだろうと、

気を利かしたものだそうです。」

との一説があったと記憶している。

<遊里・遊興に精通する粋>とは、

男性の女性に対するの心遣いと(結果がどうあろうと)後を引かない、

“引き際のよさ”こそが“粋の真髄”とされたのだろう。

“さっぱりと後を引かない引き際”こそが、

九鬼周造さんが述べる諦(あきら)めに通じる。

と同時に、

「入山形に二つ星(最高級)の花魁(おいらん)を買うには、

芸者、幇間(たいこ)にまで気兼ねをし随分と無駄な金を使って通い続け、

いざとなったら向こうを向かれても喧嘩にならない。」

に読み取れる物や金銭に執着しない江戸っ子気質は、

“江戸っ子は宵越(よいご)しの銭(ぜに)は持たぬ。”に通じる。

私はこの言葉を是まで、

“職人は宵越しの金(かね)は持たぬ。”と記憶してきた。

~江戸っ子(職人)は貯金や蓄財を野暮としその日に得た金はその日に使うこと。

江戸っ子(職人)の金離れのよさを自慢げに語る言葉。

私が“職人は宵越しの金は持たぬ。”と記憶していたのは、

“手に職があれば明日の生活の心配をする必要がないのだから、

稼いだ金をその晩に使い切る腕自慢の職人の自信と心意気の表れ。”

との話を地元の大工さんから聞いたことがあるからだ。

ただし、

誰もが明日への不安を抱く現代社会では、

“宵越しの金は持たぬ”と言える者(職人)は少ないであろうし、

“宵越しの金を持たぬ”は現在では褒め言葉にはならない。

また、

金離れのよさを表す言葉として前回の記事で紹介した、

“このお金は私の懐(ふところ)にあるべきお金じゃないのよ。”

<記事:九鬼周造著「いき」の構造を読み“粋な行動”を学ぶ。>

は名言で古典落語の噺にも、

『唐茄子屋政談』

「人にするんじゃネェ。みんな自分にするんだ。」

『火焔太鼓』

「商人(あきんど)というものは、儲ける時に儲けておかんと今度は損ができん。」

あるいは、

「商人は損をする時もあるから儲けられる時に儲けておけ。」

とある。

粋と感じる庶民的回答としての

“引き際のよさ=さっぱりした様”こそが“粋の真髄”とされる意識は、

“散り際のよさ”に通じるのかも知れない。

日本の美意識に深く浸透する“散り際(散り様)の美学”。

日本人が自然を愛でる時に欠かせないのが桜と紅葉。

花が咲く(色が付く)美しくも短い期間を終えると一斉に落下する桜と紅葉。

日本人が好む演題:赤穂浪士(忠臣蔵)での浅野内匠頭や四十七士の死は、

桜の散り際を連想し何時の時代かを明記することはできないが、

武士道が旨とする「潔さ」と「桜の散り様」が結びつけられたことは、

その後の軍国主義に強い影響を与えたと人伝に聞いたことがある。

軍歌に読み取れる歌詞で象徴的な、

『同期の桜』

♪貴様と俺とは同期の桜

同じ兵学校の庭に咲く

咲いた花なら散るのは覚悟

見事散りましょ国のため。

は、

日本人に根付いた粋(いき)な精神の拡大思考ではないかと考えさせられる。

しかし、

『同期の桜』に読み取れる“自己犠牲”を頑なに否定することは虚しく、

現代の日本人気質にも深く浸透する自己犠牲(極端な痩せ我慢?)の本質は、

相手(軍国主義の場合は味方)=他人を思いやる気持ちである。

『同期の桜』の時代の自己犠牲はナショナリズム(国家主義)に傾倒し、

現代の世界(先進各国)が目標とする国際協調にはほど遠い愛国思想が、

現代教育を受けた者(戦後生まれ)には理解され難いのだと感じる。

話を進める上で、

“粋(いき)の持つ欠点”が見え隠れしてきた機会に、

“野暮を擁護”してみよう。

九鬼周造著:「いき」の構造で説明される野暮は、

野暮(やぼ)は野夫(やぶ)の音転であり、

野人田夫(やじんでんぶ=世態に通じず人情を理解していない)の意味。

また同著では、

「私は野暮です。」

と本人が言った場合には野暮であることに自負(自信と誇り)が生じ、

粋を選ぶか野暮を選ぶかは趣味の相違であり価値判断は有しない。

と言及し、

さらに、

文化的存在規定を内容とする一対の意味が、

一は肯定的に言表され他は否定的言葉に冠している場合には、

公共的園内に於ける相対的な価値判断を推測することができ、

合理、不合理という語は理性を標準とする公共圏内でできた語である。

私の言葉で置き換えるなら、

「私は野暮。」

との言葉は開き直りではなく粋(いき)の持つ引き際の否定である。

自分という存在を主張したい時に粋(引き際)は決して味方にはなってくれない。

粋の語が持つ“諦め”がルールへの服従に通じる場合を想定する時に、

“粋”が持つであろう連帯感は“受け入れる者”と“除外する者”に分けられる。

「私は粋でなくても良い。」

との考え方が片方に存在しなかれば粋(いき)は成立しないし、

思考の固定は(環境変化に応じた)ルールの改正を望むことを拒むだろう。

再び九鬼周造さんの重要な意見(抜粋)を記入すると、

文化的存在規定を内容とする一対の意味が、

一は肯定的に言表され他は否定的言葉に冠している場合には、

公共的園内に於ける相対的な価値判断を推測することができ、

合理、不合理という語は理性を標準とする公共圏内でできた語である。

つまり、

粋と野暮のように相対する言葉の意味の、

片方(仮に粋)が肯定的に言葉として使用された場合に、

他方(仮に野暮)は否定的な言葉として人々に印象付けられる時、

そうした言葉を使用する地域(環境)の価値観や思想が推測され、

(相対する言葉の意味の)善や悪、正や否を語(言葉)の中に見出すことは、

家庭や地域や国家等の集団生活(公共圏内)で造作された語(思考)である。

再び私の言葉に置き換えるなら、

公共圏内(国家、宗教、民族、風土)で暮らす人々が、

(公共圏内で)良い言葉と悪い言葉を色分けすることで、

ある言葉に“象徴的な意味付け”がなされ、

反対することが難しい環境を作ることは、

集団生活(公共性)の場には多々みられる。

~代表例として『天皇』の名称を利用した軍国思想。

と理解すべきだろう。

日本人の気質とは、

農耕民族特有の集団生活が生活の基盤にあったことや、

長期に渡る士農工商の封建制度内で息衝いてきた暮らしが、

個人(自分)の思いを封じ込める処世術を身に付けたのかも知れないし、

土着性の強い集団生活の中で相手を思いやる気持ちが深く浸透し、

やがて自分(個人)の思いを押し込める集団思考が根付いたと考えられる。

ただし、

日本人の思いの押し込めが暗く重苦しくないと感じられる理由は、

相手の気持ちを慮(おもんばか)る思考が人々の心の癒しとして、

安心感(人と人との信頼)となっているからだと推測できる。

~ここまでの話は昭和の時代までの日本人気質。

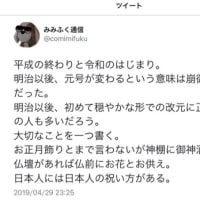

現代(平成以後)の日本人気質は粋や野暮とは違う合理性が闊歩し、

其々が欧米的(特に米国的思想)な“自分の幸せ”を第一に追求し始めた。

それが間違っているとは断言できないが、

自分の思いを追求する社会は相手の気持ちが自分に向かないことも指摘でき、

現代の日本人気質に多くの方々がギスギスしていると感じられるとするならば、

他者に対する配慮が相互に不足した社会が築かれようとしているからだろう。

~その本質(日本人気質の急速な変化)についてはまたの機会に。

5回に渡って記述した“粋=いき”についての私の考え。

まだまだ尽きぬ思いはあるがこの辺で幕を引く。

「面白かった。」が正直な感想だ。

<ブログ内:関連記事>

4)『九鬼周造著:いきの構造』を読み『粋(いき)な行動』を学ぶ。

→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/5fcc2e1fe15aef11caf2928e01154f03

3)白洲次郎の伊達(だて)と白洲正子の粋(すい)を観る。

→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/379e8178c29d7983d922f9effa5c827e

2)『粋(すい)と粋(いき)と通(つう)』:粋人と通人の意味を考える。

→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/16fde21d9a7cd5d0336e06b0227ac1ea

1)『雨音を楽しむ』:日本文化(日本人の精神)と音の関係。

→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/f9ef76c825dfaeedd837ff7ac9dff246

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます