新聞や雑誌などで「活字中毒」という言葉をちょくちょく目にする。

お馴染みの「広辞苑」には残念なことに該当語の記載がないが、ネットには「本・雑誌・新聞などを読むのが好きで、何も読むものがないと いらだつ ような状態になること。また、そのような人をいう。」とある。

そういう意味では自分は立派な「活字中毒」患者である。

あれほど「音楽&オーディオ」と「ブログの作成」で目が回るほど忙しいはずなのに(笑)、手元に未読の本がないと何となく落ち着かない。そこで折をみて図書館に出かけて闇雲に何がしかの本を仕入れてくる。

館内に入ると、まず「紙とインクの匂い」にホッとし、もしかして面白い本に出くわすかもしれないという期待感に胸を膨らませているが、それがピタリと的中したときはこの上ない喜びとなる。

つい最近読んだ中で一気呵成に読んだのが次の本だった。

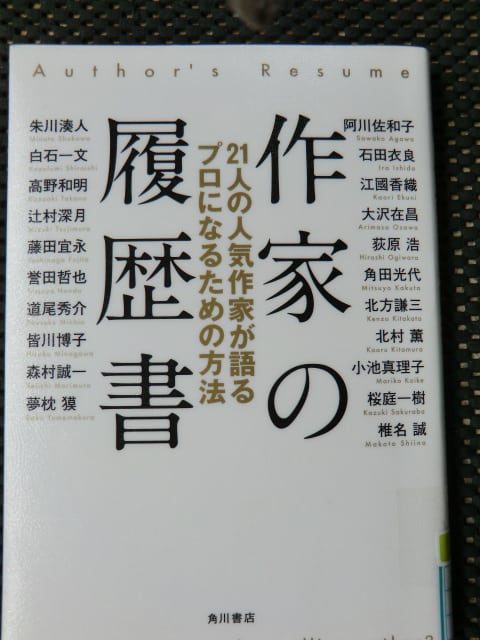

☆ 「作家の履歴書」~21人の人気作家が語るプロになるための方法~(角川書店刊)。

当代の人気作家たち21人について、それぞれ(作家への)「志望動機」「転機」「自分を作家にした経験」についてのコメントをまとめたものだが、まったく各人各様の勝手気ままな“半生”の波乱万丈ぶりが面白かった。

とはいえ、これらの作家たちには共通点があって 一つは小さい頃から並外れた「本の虫」だったこと。その読書量たるや凄まじいもので、これらは着実に本人の血となり肉となって後年の作品に反映し結実していったに相違ないと思わせる。

そしてもう一つの共通点は書いても書いても売れない長~い不遇の時代をかこっていたこと。そして、めげずに続けていたら、ひょんなことで売れっ子作家になったというパターンが非常に多い。

結局、最後にモノを言うのはやっぱり「根気」のようだが、それを裏打ちしているのは「読んだり書いたりすることが大好き」であることは間違いない。いわば「好きこそものの上手なれ」。

ちょっとニュアンスが違うかもしれないが、ふとオーディオ愛好家にも当てはまるのではないかと思った。

自宅で 気に入った音 で音楽を聴こうと思ったら並大抵の努力では間に合わないように思う。たとえば誰もが羨むような豪勢なシステムにしたってポンとそのまま置いただけでは絶対にうまく鳴ってくれない。なにがしかの工夫、そして「時間」が要る。

我が家の場合は、50年以上かけてもようやく90点程度・・、それも加齢のせいで高音域の聞き取りが劣ってきているうえでの自己評価だから大いに割り引く必要がある・・、もうこの辺が限界かな~(笑)。

「根気」のことでもう一つ。

つい先日、久しぶりに運動ジムに行ったところ、昔の知り合いにばったり遭遇した。

(自分の)心臓病の服薬のことでいろいろ親身になって心配してくれた方なので、懐かしさのあまり「お久しぶりです」と声をかけると「いつもブログを読んでますので、お元気なことは分かってました。内容が専門的過ぎてさっぱりわかりませんが・・・。」というお答えが返ってきた。

どうやら年賀状と同じでブログが「無事の便り」になっているらしい(笑)。

「元気にしてますよ」というシグナルを発信する意味で、改めて(ブログを)根気よく続けていこうと決意を新たにした次第だが、こういうありがたい読者がいるのでときどき 音楽とオーディオ以外 のことも書かねばという気にさせられた結果がこういう記事になる(笑)。

話は戻って、本書にはこれらの作家たちが「もっとも影響を受けた作家・作品」という項目があった。プロの作家たちの心をそこまで揺さぶったとなると、大いに興味を引かれたので忘れないように主な作家を抜粋して列挙しておくことにしよう。

〇 大沢 在昌

レイモンド・チャンドラー「待っている」、生島治郎「男たちのブルース」。

〇 角田 光代

デビュー当時は「尾崎 翠」が好きで、28歳で開高健にものすごく影響を受けた・・、「輝ける闇」。

〇 北方 謙三

ギッシングの「ヘンリ・ライクロフトの私記」

〇 小池 真理子

三島由紀夫とカミュ。1冊あげるなら「異邦人」

〇 桜庭 一樹

ガルシア=マルケスの「百年の孤独」。無人島に持っていくとしたら絶対コレ。

〇 椎名 誠

宮沢賢治が一番好き。「どんぐりと山猫」は暗唱できるくらい読んだ。

〇 朱川 湊人

ブラッドベリ「10月はたそがれの国」

〇 白石 一文

カミュ「異邦人」繰り返し読んだので血肉化している。

〇 高野 和明

ブラッティ「エクソシスト」、宮部みゆき「魔術はささやく」「火車」

〇 辻村 深月 綾辻行人の「館」シリーズ

〇 誉田 哲也 夢枕 獏「上弦の月を食べる獅子」

以上のとおりだが、「ドストエフスキー」の作品が入ってないのに気付く、エンタメ系の作家が多いせいかな~。ちょっと淋しい・・(笑)。

道徳的なクリックを求めます →