「火事と喧嘩は江戸の華」 ボヤを含めれば毎日のように火事が発生していたとされる江戸の町だが、その中でも最も異色のストーリーが八百屋お七の「お七火事」だ。その事件を、現場をたどりながらどうして後世に伝えられるような物語になったのかを探ってみた。

まず、発端となったのが、東京・駒込の大円寺から出火した火事。大円寺は旧白山通り、都営三田線の白山駅近くにある。1683年暮れも押し詰まった12月28日に起きた火災は、本郷地区一帯を焼き死者3500人ともいわれる大惨事となった。

この火災により、本郷追分で八百屋を営んでいた八兵衛一家も焼け出されてしまった。今でいえば東大農学部前の白山通り付近だ。

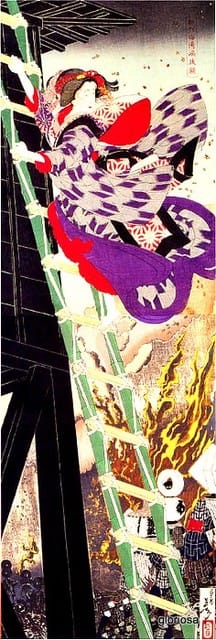

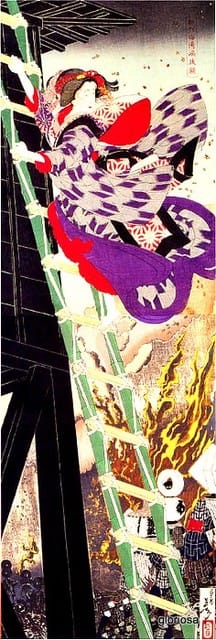

(歌川国貞作のお七)

八兵衛は一人娘、16歳のお七を伴って、菩提寺である吉祥寺に身を寄せた。そこで出会ったのが寺小姓の小野川吉三郎。2人はたちまち恋に落ちた。

やがて本郷追分の家が再建されると、お七は実家に戻ることになる。だが、吉三郎恋しの、お七の思いは日増しに募る。

「火事が2人をつないでくれた。もう1度火事が起きれば吉祥寺に行くことが出来る!」

恋心は恐ろしい。短絡的な考えがお七を行動に突き動かした。

(歌川国芳作のお七)

1684年3月2日、風の強い日。お七は我が家に火をつけてしまった。だが、この火事はすぐに消し止められた。放火の大罪を犯したお七は捉えられ、火あぶりの刑に処せられるという悲劇の物語だ。

発端の大火の火元である大円寺には、「ほうろく地蔵」という地蔵がある。これは火あぶりになったお七を供養するためにたてられたもの。

ほうろくとは素焼きの浅い土鍋のことで、地蔵さまは熱したほうろくを頭にかぶり、自ら焦熱の苦しみを受けている。

この物語が一躍世に広まったのには、理由がある。その大きな原因は井原西鶴にあった。当代一流の戯作者である西鶴がこの事件を取り上げた。著書「好色五人女」は大きな評判をとり、江戸中に広まった。

さらに、お七火事は歌舞伎でも上演されて大当たりの出し物になる。

また、こんなエピソードも、お七の悲劇性と江戸っ子の同情を買うことになった。

放火に対する罪は厳しいといっても、お七の場合はボヤで済んでいる。また、当時でも15歳以下の子供に対しては、情状酌量も認められていた。

それで、南町奉行甲斐庄正親は「お前は15であろう」と誘導したが、放心状態にあったお七は「いいえ、16です」と答えてしまい、罪の軽減を受けることはできなかった。

様々な取り上げ方をされたおかげで、どこまでが事実なのかが不明になっている部分も多い。

まず、お七の恋人とされる人物。

①吉祥寺の小姓吉三郎説。

対して②実はお七が身を寄せたのは円乗寺という寺でその寺の小姓、山田佐兵衛と恋仲になった。吉祥寺の吉三郎は2人の仲を取り持った人間だったーーという説。

吉祥寺には、「お七吉三郎比翼塚」という大きな碑が建っている。紀行文学愛好会が建てたものだ。

対して円乗寺はどうか。ほど近い円乗寺に行ってみた。

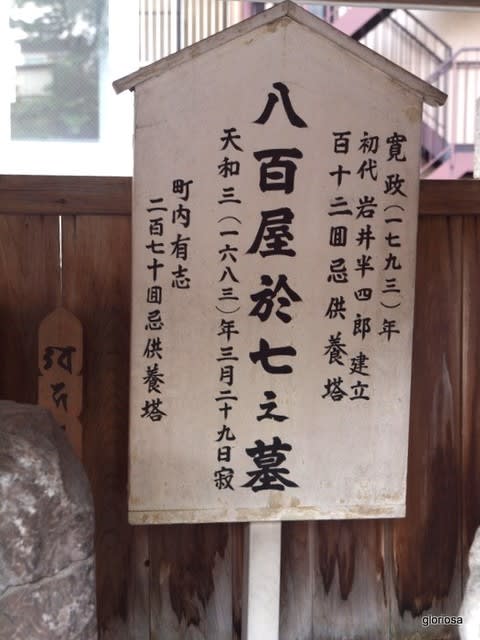

こちらには「お七の墓」として墓石が3つおかれていた。

中央の丸い石がお七の墓。頭部が欠けているが、芸妓や茶屋の娘たちがおまじないのために墓石を削って持ち帰る風習があったためという。

右には供養塔。

これは歌舞伎「八百屋お七」のお七役で大当たりをとった岩井半四郎が1793年に寄進したものだ。

また、左側には1950年に町内の有志が270回忌の供養に立てたという赤い幟がはためいていた。

一方人形浄瑠璃の世界でもこの物語が取り上げられた。雪の夜火の見櫓に上って半鐘を打ち鳴らすお七の姿が評判を取り、繰り返し上演されたという。

月岡芳年の描いた浮世絵でもその劇的な姿が残されている。

ただ、前述したようにお七が起こした火事はボヤ。あのような半鐘を鳴らしたことはなかったわけで、お七はさまざまなメディアに脚色されるうちに全く別人のヒロインとして仕立て上げられてしまったというのが実情のようだ。

さて、お七は16歳の短い生涯を終えたが、恋人とされた吉三郎はどうしたのか。意外な後半生を追って目黒に向かった。