・ナチの収容所から生きて通った者はごくわずかの数しかいない。この事実は、夢想だにしなかったような世界に直面して人間性がまともに反応した場合どうなるかということの証明となっているだろうか。一体どれだけの数の人々が収容所に着いて数日いやしばしば数時間のうちに耐えきれずに死んでいったことだろう。アウシュヴィッツに生き残ることができたという人は、誰でも、ただ幸運、忍耐、意志、抵抗というようなことだけで生きのびられたのではない。たしかにこういう要素も私たちが助かったうえに大きな働きをなしている。だがもし私たちが収容所に入った瞬間、稲妻のようなヒラメキで次の事実を理解しなかったら、これらの要素も決して十分ではありえなかったはずである。すなわち、ここでその場で屈してしまわないためには、私たちがそれまでもっていたモラル、“人間性”、文明の諸前提というものの大部分を捨て去り、あらゆる手段をあげてこらから入っていかなければならない新しい社会に、その思考方法に、その習慣に、その感情に、その教育理念に、そしてその法則に同化しなければならないのだということを理解しなかったら。

・この楽隊ではどれほど技量がすぐれていても、決して“古参度”によって決まっているあの身分序列をどびこすことは出来なかった。

・朝と晩の演奏は、氷が張ろうと、風が吹こうと一切かまわず、どんな天気の日でも限りなく続けれた。私たちの演奏ぬきで収容所部隊が収容所から出ていったり、帰ってきたりするというのは、ドイツ人たちには考えられないことのようだった。霧のある日は、それが晴れるまで収容者部隊は出発を止められた、霧のために逃亡が容易になるからである。そういう時は、行進曲開始の命令があるまで私たちは延々と何か気晴らしになるような曲を演奏し続けなくてはならなかった。

・私たちの楽隊は今では四十名以上になり、私たちの活動はかつてないほどドイツ軍当局から高く認められた。朝夕二回、部隊の出発と帰還の際の演奏の他に、新たに私たちは毎日曜の午後、後悔演奏会を開いた。これは原則としては親衛隊員たちのためのものだったが、収容者たちも私たちの演奏台のまわりに群がっていっしょに楽しんだ。練習も今では週三回になり、フランツ・デニシュも相変わらずいやがらせは止めなかったものの、ほぼこの改善に同意していた。

・この悲惨な光景と平行して、私たちは定期的に収容所内でひどくショッキングな試練をうけ、知るまいとしても知らないではすまされない恐ろしい現実につれ戻された。

選別! ニ、三週間ごとに身体検査が当局の手で行なわれるのだった。そこで弱い者、病気の者、疫病にかかった者等、もうドイツ軍に有益な労力を提供することができなくなった者、一般に“ムスリム”という軽蔑的な名で呼ばれるようになった者は冷酷に健康な者たちから別にされ、ニ、三日の間を置いてからトラックで火葬場に送られるのだった。私たち楽員もこの容赦ない選別をうけ、その結果、私たちは良い健康状態にあったにもかかわらず、時々、ひとりふたりとメンバーが欠けていくことがあった。私たちは皆この選別におびやかされない者はなかった。なぜならこの“ムスリム”の基準はきわめて曖昧であり、取消しのきかない死の宣告は全く検査にあたる親衛隊の医者の気分次第だったからである。

・私たちはこの譜面台に見覚えがあった。それはチェコ人の収容所にあったものだった。それを見た瞬間、私たちは前の晩から流れていた恐ろしいい噂が本当のことであるのを知った。四千人のチェコ人たち全員が一夜のうちにガス室に送られて殺されたのだった。六か月の間、私たち皆にうらやまれるような暮らしを送ったあとでたった一夜のうちに・・・。

・こうして私たちは、演奏時間がくるごとに、生きたバベルの塔が目の前を動いていくのを見ることになった。すなわち、ロシア人、ポーランド人、フランス人、オランダ人、ギリシャ人、リトアニア人、その他あらゆる国籍の人間が一団となって、遠くから聞こえてくる私たち楽隊の演奏に送られ、静かに滅亡の地へと進んだのである。

この壮大な絶滅計画は、やがて毎日何ダースもの汽車で到着し始めたハンガリー人の氾濫で絶頂に達した観があった。これらの汽車にはそれぞれ二千から三千の犠牲者がつめこまれていたのである。私たち、以前からの収容者にとっては、この見るに耐えない事実もすでに親しみ慣れてきた光景のはずだった。だが実際に、これら死を宣告された人日の行列に向かいあって、何もなすことができずに立つことに、私たちは最初の頃と同じような恐怖でふるえあがった。頭が破れそうだった。一方には、収容所の外からやってきて即座に皆殺しにされる人間の集団だあり、もう一方には、収容所内部でよりゆっくり、より計画的に、より経済的に、より効率的に死へと追い込まれていく人間の集団がある――この二つの集団がこうして今並び立っているということをどうしても冷静に受けとめることができないのだった。

・アウシュヴィッツでは死人にこと欠かない。それでこういう死人たちから剥ぎとってきた品物でやがて市場が開かれるようになった。・・・

まっすぐガス室に送りこまれる何万という人間からとってきた品物を加えると、最後には、巨大な経済市場ができあがった。

・しかしここでの労働管理は前に述べた通りだったから、まともに働こうものなら、数日のうちに弱りきって、その結果は、殴られるか、選別でおとされるか、いずれにせよ抹殺されるのを逃れるわけにはいかなかった。ここで生きていくためには監視人の目を盗んで働くふりをしながら怠け、一方で調達に力をいれて物資を補給しながらやっていくより他に道はなかった。

・だが、病人のうちに間もなく回復し仲間のところに帰れる見込みのある者がいる時でも、管理の慣習上、定期的に入院患者はひとり残らずベッドから追いだされて火葬場にやられてしまうのだった。完全に治って退院しようとしている病人もいっしょだった。

・ジプシーは皆慢性の煙草中毒にかかっていた。私たちはしばしば八歳から十二歳ほどの年齢にしか達していない男の子や女の子が、煙草を吸ったり、吸がらをせびっているのを見た。娘たちは煙草を手に入れるたまえに、どんなものとでもひきかえに身を売っていた。最も美しい娘でも煙草十本が相場だった。もっとずっと安い、煙草一本か二本、時は半本という値の娘もいた。中にはほんの一口、二口吸わせるだけで体をまかせる者さえいるという噂だった。

これは周知のことだったので、そのためにジプシーの収容所へ作業に行きたがる者もずいぶんいた。アウシュヴィッツ第一収容所の慰安所が当局手で設けられていたが、そこには誰でもが行けるわけではなかった。監督部局から定期的にかわるがわる許可のおりた者だけが行けるのだった。このためジプシー収容所はあらゆる種類の訪問者でにぎわい、その様子はアラビアの市のようだった。

・親衛隊員は誰もが音楽好きだったが、その流儀はさまざまだった。

・アウシュヴィッツとそこで運命のめぐりあわせによって私が立ちあうことになった恐るべき大量殺人のことを思いおこす時、私は自分自身の遍歴など大したものではないと思わざるをえない。、私はある巨大な大厄災を生きのびたひとりの難破者にすぎず、私の運命はごく近親の者と私自身にとってしからかかわりのないことなのである。だが、どれほどささやかなものであれ、何とか私は自分の生を保ち続けることができた。そしてそれはひとえにドイツ人が音楽に対してもっている気狂いじみた愛のお蔭だと思わざるをえないのである。

いつまでも私はアウシュヴィッツ・ビルケナウ収容所長が私たちの出発を見送って投げかけたあの苦しみを悲しみに満ちた別れの言葉を忘れないだろう。

「私の素敵な音楽隊よ!」

・収容所から生きて通った者はごくわずかの数しかいない。この事実は、夢想だにしなかったような世界に直面して人間性がまともに反応した場合どうなるかということの証明となっているだろうか。一体どれだけの数の人々が収容所に着いて数日いやしばしば数時間のうちに耐えきれずに死んでいったことだろう。アウシュヴィッツに生き残ることができたという人は、誰でも、ただ幸運、忍耐、意志、抵抗というようなことだけで生きのびられたのではない。たしかにこういう要素も私たちが助かったうえに大きな働きをなしている。だがもし私たちが収容所に入った瞬間、稲妻のようなヒラメキで次の事実を理解しなかったら、これらの要素も決して十分ではありえなかったはずである。すなわち、ここでその場で屈してしまわないためには、私たちがそれまでもっていたモラル、“人間性”、文明の諸前提というものの大部分を捨て去り、あらゆる手段をあげてこらから入っていかなければならない新しい社会に、その思考方法に、その習慣に、その感情に、その教育理念に、そしてその法則に同化しなければならないのだということを理解しなかったら。

・この楽隊ではどれほど技量がすぐれていても、決して“古参度”によって決まっているあの身分序列をどびこすことは出来なかった。

・朝と晩の演奏は、氷が張ろうと、風が吹こうと一切かまわず、どんな天気の日でも限りなく続けれた。私たちの演奏ぬきで収容所部隊が収容所から出ていったり、帰ってきたりするというのは、ドイツ人たちには考えられないことのようだった。霧のある日は、それが晴れるまで収容者部隊は出発を止められた、霧のために逃亡が容易になるからである。そういう時は、行進曲開始の命令があるまで私たちは延々と何か気晴らしになるような曲を演奏し続けなくてはならなかった。

・私たちの楽隊は今では四十名以上になり、私たちの活動はかつてないほどドイツ軍当局から高く認められた。朝夕二回、部隊の出発と帰還の際の演奏の他に、新たに私たちは毎日曜の午後、後悔演奏会を開いた。これは原則としては親衛隊員たちのためのものだったが、収容者たちも私たちの演奏台のまわりに群がっていっしょに楽しんだ。練習も今では週三回になり、フランツ・デニシュも相変わらずいやがらせは止めなかったものの、ほぼこの改善に同意していた。

・この悲惨な光景と平行して、私たちは定期的に収容所内でひどくショッキングな試練をうけ、知るまいとしても知らないではすまされない恐ろしい現実につれ戻された。

選別! ニ、三週間ごとに身体検査が当局の手で行なわれるのだった。そこで弱い者、病気の者、疫病にかかった者等、もうドイツ軍に有益な労力を提供することができなくなった者、一般に“ムスリム”という軽蔑的な名で呼ばれるようになった者は冷酷に健康な者たちから別にされ、ニ、三日の間を置いてからトラックで火葬場に送られるのだった。私たち楽員もこの容赦ない選別をうけ、その結果、私たちは良い健康状態にあったにもかかわらず、時々、ひとりふたりとメンバーが欠けていくことがあった。私たちは皆この選別におびやかされない者はなかった。なぜならこの“ムスリム”の基準はきわめて曖昧であり、取消しのきかない死の宣告は全く検査にあたる親衛隊の医者の気分次第だったからである。

・私たちはこの譜面台に見覚えがあった。それはチェコ人の収容所にあったものだった。それを見た瞬間、私たちは前の晩から流れていた恐ろしいい噂が本当のことであるのを知った。四千人のチェコ人たち全員が一夜のうちにガス室に送られて殺されたのだった。六か月の間、私たち皆にうらやまれるような暮らしを送ったあとでたった一夜のうちに・・・。

・こうして私たちは、演奏時間がくるごとに、生きたバベルの塔が目の前を動いていくのを見ることになった。すなわち、ロシア人、ポーランド人、フランス人、オランダ人、ギリシャ人、リトアニア人、その他あらゆる国籍の人間が一団となって、遠くから聞こえてくる私たち楽隊の演奏に送られ、静かに滅亡の地へと進んだのである。

この壮大な絶滅計画は、やがて毎日何ダースもの汽車で到着し始めたハンガリー人の氾濫で絶頂に達した観があった。これらの汽車にはそれぞれ二千から三千の犠牲者がつめこまれていたのである。私たち、以前からの収容者にとっては、この見るに耐えない事実もすでに親しみ慣れてきた光景のはずだった。だが実際に、これら死を宣告された人日の行列に向かいあって、何もなすことができずに立つことに、私たちは最初の頃と同じような恐怖でふるえあがった。頭が破れそうだった。一方には、収容所の外からやってきて即座に皆殺しにされる人間の集団だあり、もう一方には、収容所内部でよりゆっくり、より計画的に、より経済的に、より効率的に死へと追い込まれていく人間の集団がある――この二つの集団がこうして今並び立っているということをどうしても冷静に受けとめることができないのだった。

・アウシュヴィッツでは死人にこと欠かない。それでこういう死人たちから剥ぎとってきた品物でやがて市場が開かれるようになった。・・・

まっすぐガス室に送りこまれる何万という人間からとってきた品物を加えると、最後には、巨大な経済市場ができあがった。

・しかしここでの労働管理は前に述べた通りだったから、まともに働こうものなら、数日のうちに弱りきって、その結果は、殴られるか、選別でおとされるか、いずれにせよ抹殺されるのを逃れるわけにはいかなかった。ここで生きていくためには監視人の目を盗んで働くふりをしながら怠け、一方で調達に力をいれて物資を補給しながらやっていくより他に道はなかった。

・だが、病人のうちに間もなく回復し仲間のところに帰れる見込みのある者がいる時でも、管理の慣習上、定期的に入院患者はひとり残らずベッドから追いだされて火葬場にやられてしまうのだった。完全に治って退院しようとしている病人もいっしょだった。

・ジプシーは皆慢性の煙草中毒にかかっていた。私たちはしばしば八歳から十二歳ほどの年齢にしか達していない男の子や女の子が、煙草を吸ったり、吸がらをせびっているのを見た。娘たちは煙草を手に入れるたまえに、どんなものとでもひきかえに身を売っていた。最も美しい娘でも煙草十本が相場だった。もっとずっと安い、煙草一本か二本、時は半本という値の娘もいた。中にはほんの一口、二口吸わせるだけで体をまかせる者さえいるという噂だった。

これは周知のことだったので、そのためにジプシーの収容所へ作業に行きたがる者もずいぶんいた。アウシュヴィッツ第一収容所の慰安所が当局手で設けられていたが、そこには誰でもが行けるわけではなかった。監督部局から定期的にかわるがわる許可のおりた者だけが行けるのだった。このためジプシー収容所はあらゆる種類の訪問者でにぎわい、その様子はアラビアの市のようだった。

・親衛隊員は誰もが音楽好きだったが、その流儀はさまざまだった。

・アウシュヴィッツとそこで運命のめぐりあわせによって私が立ちあうことになった恐るべき大量殺人のことを思いおこす時、私は自分自身の遍歴など大したものではないと思わざるをえない。、私はある巨大な大厄災を生きのびたひとりの難破者にすぎず、私の運命はごく近親の者と私自身にとってしからかかわりのないことなのである。だが、どれほどささやかなものであれ、何とか私は自分の生を保ち続けることができた。そしてそれはひとえにドイツ人が音楽に対してもっている気狂いじみた愛のお蔭だと思わざるをえないのである。

・いつまでも私はアウシュヴィッツ・ビルケナウ収容所長が私たちの出発を見送って投げかけたあの苦しみを悲しみに満ちた別れの言葉を忘れないだろう。

「私の素敵な音楽隊よ!」

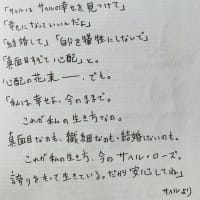

感想;

音楽隊に入ることで、少しでも生き残れるチャンスが増えるのです。

”カポ”は親衛隊員が同胞のユダヤ人を管理するために収容者の中から選びました。

カポは同胞のユダヤ人に厳しくあたりました。そうしないと生き残れないからです。

生き残るためには自分のことで精一杯でした。

また”調達”(殺害された人の持ち物)で物資を得ないと生き残れなかったようです。

親衛隊員は収容所の記録を消すために、ガス室の仕事に携わった人を全員殺害しました。自分たちの罪を消すために。

でもそんな中でも、他の人のことを考えた人が親衛隊員にも収容者にもいたそうです。ごくごくわずかですが。

ナチの強制収容所の体験を書いた『夜・夜明け・昼』の3部作

それによりノーベル賞を受賞したエリ・ヴィーゼル。

『夜と霧』ヴィクトール・フランクル著

『エヴァの震える朝 15歳の少女が生き抜いたアウシュヴィッツ』エヴァ・シュロス著

エヴァ・シュロスさんの母親がアンネ・フランクルの父親と再婚

を読みました。

ヒトラーが問題だったのはその通りですが、ヒトラー一人ではできないのです。

ユダヤ人600万人、それ以外のジプシー(ロマ人)や捕虜や戦争反対者、精神障害者の多くが殺されました。

その命令に従って実際に手をかけた人が多くいたのです。

その命令に従わないと自分が殺されるのです。

自分だったら、どうしただろう?

そのときに考えるより今、そういう社会に、政治体制になる前に声をあげないとどうしようもなくなるのです。

日本でも憲兵が「戦争反対者」を引っ張っていきました。

「新聞法」で新聞の発行や書物の出版が自由にできなくなりました。

小林多喜二氏、伊藤野枝氏など多くの無実の人が拷問死で殺害されました。

殺害した人は罪に問われていません。

そうなってからは声をあげることができないのです。

選挙に行って、一票ですが、それでどうなるものでもないのですが、声をあげないといけないのでしょう。

おかしなことをおかしいと言わない社会がおかしくなって行くのでしょう。

そのためにも歴史を知る、そして考える。そして行動することが大切なのでしょう。

ドイツ人は音楽が好き。

人を殺害して、音楽を楽しむ。

戦争は人をおかしくさせてしまうようです。