アウグスト・ザンダーなどの写真が展示されているというので東京都写真美術館に行ってきました。

展覧会は「ストリート・ライフ」と題し、19世紀後半から20世紀前半にかけて「ヨーロッパを見つめた7人の写真家たち」の写真(館蔵)を集めていて、冒頭に掲げたザンダー(「若い農夫たち」1914年)の他は、アジェとかブラッサイ等です(~1月29日)。

例えば、ジョン・トムソンの下記のロンドンの写真(The Water Cart:1877年-1878年)を見ると(注1)、背景はまるで違っていても、雰囲気自体は、なんだか日本の幕末~明治維新の頃とさほど違っていないのでは、という気もしてきます。

こうしたヨーロッパの古い写真を見てから、同時に開催されている日本の写真家5名の作品を展示する「写真の飛躍」展(~1月29日)に飛び込みますと、その斬新さに圧倒されます。

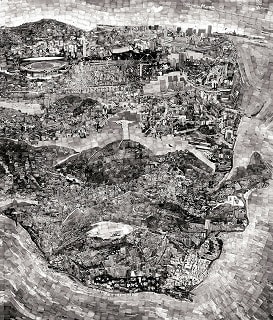

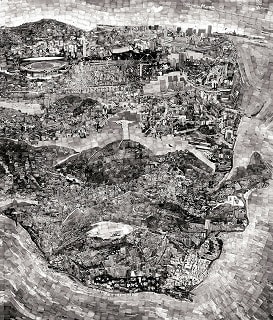

例えば、西野壮平氏の作品は、個別の都市についての膨大な写真をコラージュしたものです。展覧会では、8つの都市についての作品が展示されていますが、次に掲載するのは、「Diorama Map Ro de Janeiro」(2011年3月-7月)です。

作品に近づいて、そこに見られる個々の小さな写真を見ると、お馴染みの光景のものだったりしますが、離れて遠くから見ると、全体が当該都市の地図となっているのです(作品全体の大きさは1500×1745 mm) (注1)。

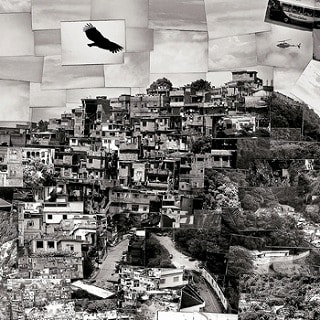

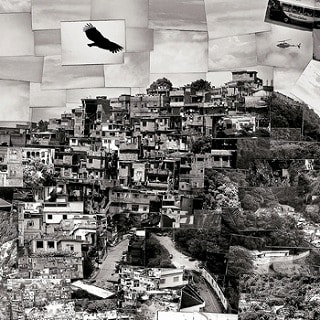

個別の地域とか建物などについてどんな写真を使っているのかを見れば〔上記のものは、リオの背後に広がるファベイラ(貧民窟)でしょう〕、それに対する作者の姿勢が読み取れるでしょうし、また全体的を俯瞰して何を強調しているのかを見ることによっても、作者の都市自体に対するイメージといったものが感じられて、頗る興味を惹かれました。

また、次の作品は北野謙氏の「アニメのコスプレの少女たち34人を重ねた肖像 台湾台北市のコミケ、ストリート上で 2009年4月18日撮影」です。

これは遠くから見れば一人の少女を描いた日本画のように思えますが、実際にはたくさんの肖像画を重ねたものになっていて(注2)、その手法にも、さらにはその結果として作成された作品自体にも驚きを禁じ得ません。

以上では、たった2人の写真家を取り上げたに過ぎませんが、それでもここには、数多くの写真を重ね合わせるという手法、そしてその要素となる写真を世界各地に出向いて取り歩いているという姿勢(注3)が共通して窺われて、大変面白いと思いました。

(注1)ジョン・トムソンの他の写真は、たとえば、こちらで。

(注2)展覧会のカタログ「日本の新進作家展vol.10 写真の飛躍」では、作者の西野壮平氏(30歳)は、「私はカメラを手にその都市を歩き、鳥瞰もしく仰視の視点で撮ったすべての断片を、記憶に沿って一枚一枚繋ぎ合わせ、地図に即して再構築し、都市の持つ特異性をイメージ化している」と述べています(P.32)。

(注3)上記「注2」記載のカタログにおいて、作者の北野謙氏(44歳)は、「一見一人のように見えるかもしれないが、この作品はある集団のメンバー全員が重なり混ざり合った群像写真である。私は世界中の様々な他者に会いに行き、現場で撮影した何枚もの肖像を、暗室で1枚の印画紙に重ねてイメージを作っている」と述べています(P.44)。

(注4)西野氏の作品は、ここで取り上げたリオ・デ・ジャネイロの他には、ニューヨーク、香港、ロンドン、イスタンブール、パリ、それに広島、東京のものが展示されています。また、北野氏は、上記「注3」記載と同じ箇所で、「今までに撮影した人々はアジア各地の150余りの集団」であり、「今後もプロジェクトはアメリカ、ヨーロッパ、アフリカへと私のライフワークとして続く予定だ」と述べています。

展覧会は「ストリート・ライフ」と題し、19世紀後半から20世紀前半にかけて「ヨーロッパを見つめた7人の写真家たち」の写真(館蔵)を集めていて、冒頭に掲げたザンダー(「若い農夫たち」1914年)の他は、アジェとかブラッサイ等です(~1月29日)。

例えば、ジョン・トムソンの下記のロンドンの写真(The Water Cart:1877年-1878年)を見ると(注1)、背景はまるで違っていても、雰囲気自体は、なんだか日本の幕末~明治維新の頃とさほど違っていないのでは、という気もしてきます。

こうしたヨーロッパの古い写真を見てから、同時に開催されている日本の写真家5名の作品を展示する「写真の飛躍」展(~1月29日)に飛び込みますと、その斬新さに圧倒されます。

例えば、西野壮平氏の作品は、個別の都市についての膨大な写真をコラージュしたものです。展覧会では、8つの都市についての作品が展示されていますが、次に掲載するのは、「Diorama Map Ro de Janeiro」(2011年3月-7月)です。

作品に近づいて、そこに見られる個々の小さな写真を見ると、お馴染みの光景のものだったりしますが、離れて遠くから見ると、全体が当該都市の地図となっているのです(作品全体の大きさは1500×1745 mm) (注1)。

個別の地域とか建物などについてどんな写真を使っているのかを見れば〔上記のものは、リオの背後に広がるファベイラ(貧民窟)でしょう〕、それに対する作者の姿勢が読み取れるでしょうし、また全体的を俯瞰して何を強調しているのかを見ることによっても、作者の都市自体に対するイメージといったものが感じられて、頗る興味を惹かれました。

また、次の作品は北野謙氏の「アニメのコスプレの少女たち34人を重ねた肖像 台湾台北市のコミケ、ストリート上で 2009年4月18日撮影」です。

これは遠くから見れば一人の少女を描いた日本画のように思えますが、実際にはたくさんの肖像画を重ねたものになっていて(注2)、その手法にも、さらにはその結果として作成された作品自体にも驚きを禁じ得ません。

以上では、たった2人の写真家を取り上げたに過ぎませんが、それでもここには、数多くの写真を重ね合わせるという手法、そしてその要素となる写真を世界各地に出向いて取り歩いているという姿勢(注3)が共通して窺われて、大変面白いと思いました。

(注1)ジョン・トムソンの他の写真は、たとえば、こちらで。

(注2)展覧会のカタログ「日本の新進作家展vol.10 写真の飛躍」では、作者の西野壮平氏(30歳)は、「私はカメラを手にその都市を歩き、鳥瞰もしく仰視の視点で撮ったすべての断片を、記憶に沿って一枚一枚繋ぎ合わせ、地図に即して再構築し、都市の持つ特異性をイメージ化している」と述べています(P.32)。

(注3)上記「注2」記載のカタログにおいて、作者の北野謙氏(44歳)は、「一見一人のように見えるかもしれないが、この作品はある集団のメンバー全員が重なり混ざり合った群像写真である。私は世界中の様々な他者に会いに行き、現場で撮影した何枚もの肖像を、暗室で1枚の印画紙に重ねてイメージを作っている」と述べています(P.44)。

(注4)西野氏の作品は、ここで取り上げたリオ・デ・ジャネイロの他には、ニューヨーク、香港、ロンドン、イスタンブール、パリ、それに広島、東京のものが展示されています。また、北野氏は、上記「注3」記載と同じ箇所で、「今までに撮影した人々はアジア各地の150余りの集団」であり、「今後もプロジェクトはアメリカ、ヨーロッパ、アフリカへと私のライフワークとして続く予定だ」と述べています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます